Аннотация

В начале XX века в белорусских губерниях активно формировалась сеть книгоиздательства и местной периодической печати, которые были основными каналами коммуникации и распространения информации в этот период. Эту медийную и издательскую инфраструктуру пытались использовать и создавать вовлеченные в политическую жизнь империи партии и общественно-политические деятели, в том числе и сторонники еще только зарождавшегося белорусского политического движения. Показывается, что доля белорусскоязычной печатной продукции, издававшейся его представителями, имела сравнительно слабое представительство на общероссийском и региональном уровне.

_________________________________________________________

Если сейчас давно говорится о том, что электронные медиа надежно отодвинули на второй план печатные СМИ, то для начала XX века печатные издания, причем не только газеты или журналы, но и книги в широком смысле слова: от копеечных брошюр и календарей до толстых томов ученых сочинений, являлись основным источником информации. Именно на пропагандистскую мощь печатного слова рассчитывала радикальная политическая оппозиция в своем противостоянии с самодержавием. Достаточно вспомнить то значение, которое придавали возможности издания газеты «Искра» члены РСДРП и та борьба, которая велась среди лидеров партии за контроль над редакцией газеты. До сих пор в архивах хранятся экземпляры революционных листовок разных партий, нелегальная печать которых становилась одной из основных составляющих революционной борьбы для партий и успехом для жандармов или чинов охранных отделений в случае ареста типографии. Так, именно за изданием «Рабочего» с 21 на 22 февраля 1900 г. на квартире был застигнут при аресте лидер ППС и, как оказалось, будущий глава независимой Польши Ю. Пилсудский. В этой связи представляет интерес оценка печатной коммуникативной инфраструктуры в начале XX века в белорусских губерниях.

В 1910 г. на белорусском языке было издано 14 изданий общим тиражом 28600 экземпляров на сумму 6635 руб. От всего перечня изданий на всех языках, кроме русского, это составило по наименованиям всего изданного 0,002 %, а по общему объему экземпляров почти такой же процент отпечатанной продукции – 0,0015 %. По стоимости реализованных книг на них пришлось 0,001 всех книжных продаж. Сами по себе эти числа говорят еще не так много. Представляет интерес сравнение белорусского печатного слова с изданиями на литовском, польском, латышском, украинском и еврейском языках, что позволяет косвенно оценить степень заинтересованность в таком способе коммуникации и вовлеченности населения в национальные движения. Обращает на себя внимание, что на латышском языке было опубликовано в 46 раз больше изданий по наименованиям, а по тиражу в 75,6 раза! В целом на латышское книгоиздание приходилось 9,6 % всех книг, изданных не на русском языке в империи. Издательская активность на литовском языке заметно уступала латышской. В частности, за 1910 г. на литовском языке были опубликованы 103 книги, т.е. в 7,4 раза больше, а по общему тиражу в 11,3 раза (1,7 % от всех изданий). При сравнении с книгами «на малорусском наречии» оказывается, что номенклатура изданий на украинском языке была больше в 12,9 раза, а по количеству отпечатанных экземпляров в 16,4 раза (2,5 % всего тиража). На первых местах в империи по изданным на своем национальном языке оказались поляки и евреи. В частности, на польском языке в руки читателей попало 2062 (30,6 %) книги общим тиражом 5426552 (29 %) единиц, то есть почти третья часть всей книжной продукции в империи, издававшейся не на русском языке. Наконец, на еврейском отпечатали 903 (13,4 %) книги в числе 2279898 штук (12,3 %). Такие данные уже дают некоторое представление о состоянии дел в книгоиздании [1].

Однако представляют интерес сведения о центрах книгоиздания в пределах белорусских губерний. Не просто главным центром по изданию литературы, но можно сказать книжной столицей губерний Западного края являлось Вильно, в котором было издано 705 наименований, в том числе на еврейском 300 (42,5 %), на русском языке – 246 (34,9 %), а на польском номенклатура книг составила 104 (14,8 %). На четвертом месте оказались книжки на литовском языке в количестве 36 (5,1 %) изданий, а вот белорусскоязычные книги в числе 10 (1,4 %) разместились на пятой позиции. При этом по объему тиража на первом месте оказались издания на еврейском языке – 798236 (48,4 %), т.е. почти половина всего напечатанного, а на русском языке, несмотря на то что в перечне изданного было все от учебников до нотных записей, вышло 526705 (31,9 %). На белорусскоязычные книги приходилось 0,01 % всего тиража Вильно. Интересно, что ни в одном из городов на территории белорусских губерний на белорусском языке ничего больше не издавалось. Вторым местом для подобных издательских проектов оказалась столица империи Санкт-Петербург, где были отпечатаны оставшиеся 4 издания. Очевидно, речь идет об издательство «Загляне сонца і ў наша ваконца», учрежденным профессором Императорской римско-католической духовной академии Б. Эпимах-Шипило.

По перечню изданий с огромным отставанием от Вильно следовали Могилев, в котором напечатали 26 книг, потом Минск, где издали 25 книг, в том числе 1 на польском языке, и Гродно с показателем в 14 книг, из которых 1 увидела свет на польском языке. Затем по 7 изданий попали в продажу из типографий в Бобруйске и Полоцке. Столько же наименований книжной продукции напечатали в Белостоке, но 5 из них были на еврейском языке.

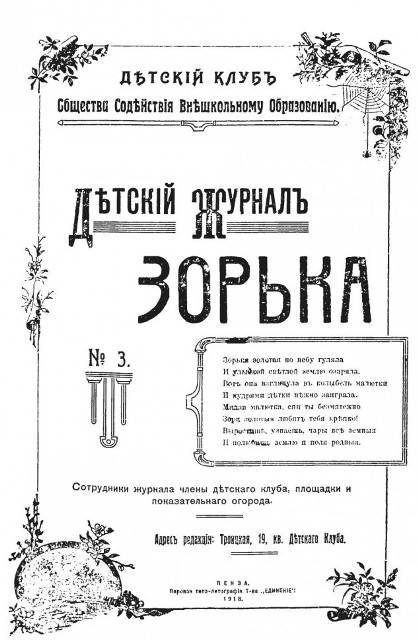

Несмотря на то, что книжная продукция объединяет все виды изданий, наиболее интересным является распределение по количеству журналов и газет на языках региона. В целом по империи русская пресса заметно доминировала над остальной периодикой, составляя почти три четверти (74,9 %) всех повременных изданий. На втором месте разместились издания на польском языке с показателем в 258 (10,8 %) изданий. А вот на прессу на белорусском языке, по данным статистики, приходилось всего лишь 1 издание. Между тем в административной столице Северо-Западного края русская периодика проигрывала иноязычным изданиям. В частности, в Вильно издавалось всего 52 газеты и журнала, из которых на русскую периодику приходилось 19 (36,5 %) наименований. Однако точнее ситуацию с газетами отражают губернаторские отчеты. Так, в 1910 г. из 35 виленских газет на русские приходилось 12 изданий, на польские – 11, на литовские – 5 и столько же – на издания на иврите и идише. Газеты «на белорусском наречии» были представлены двумя еженедельниками [2, с. 85]. С присутствием местной прессы на русском языке лучше обстояло дело в прочих губернских и уездных городах белорусских губерний. Так, в Витебске и Гродно выходила газета и журнал, в Гомеле – 1 журнал и 4 газеты, в Двинске – 2 газеты. В Минске издавалось больше всего прессы – 10 наименований, в том числе 2 не на русском языке. В губернском Могилеве печатались 5 периодических изданий. По одному изданию выходило в Пинске, Супрасле и Слуцке, причем в последнем городе журнал печатался на идише.

В последний предвоенный год на белорусском языке из-под типографского станка вышло 12 наименований книг общим числом в 33000 экземпляров на сумму 9750 руб. На общем фоне всего изданного на них пришлись те же 0,002 %, по тиражу – 0,0016 %, а по выручке – 0,0018 % [3]. По-прежнему основным центром белорусскоязычного книгопечатания оставалось Вильно, в котором отпечатали 10 книжек, а на втором и, одновременно, последнем месте разместилось петербургское издательство. Во время войны положение с издательским делом в абсолютных показателях ожидаемо ухудшилось. В 1915 г. на белорусском языке появилось в свет только 7 (0,002 %) наименований тиражом 17000 экземпляров (0,0014 %) на сумму 5100 руб. (0,0017 %) [4]. Издательское дело на белорусском языке сильно проигрывало в сравнении с публикаторской деятельностью еврейских, польских и литовских национальных меньшинств. Так, в 1913 г. в Вильно больше всего печаталось книг на иврите и идише – 381 (42 % всего опубликованного) изданий. Это лишний раз подтверждает репутацию Вильно как литовского Иерусалима. На втором месте по издательской активности оказались русскоязычные книги разного рода. Таковых было отпечатано 253 книги, или 28 % всего отпечатанного в виленских типографиях. На третьем месте ожидаемо разместились издания на польском языке с показателем в 138 (15,3 %) наименований. К польскому книгоиздательству заметно приблизились публикаторы книг на литовском языке, издавшие в 1913 г. 94 книги, или 10,4 % всего отпечатанного. По наименованиям издательской продукции белорусские книги составили 1,1 % всего того, что можно было отыскать в Вильно.

Принципиально не менялось положение белорусскоязычной прессы по сравнению с ситуацией в 1910 г. По крайней мере, в 1913 г. из 2915 газет и журналов, печатавшихся в империи, на польском языке издавалось 303 (10,4 %) повременных издания. Показательно, что латышские периодические издания насчитывали 73 (2,5 %) наименования, периодика «на малороссийском наречии» – 17 (0,5 %), а вот на белорусскоязычную прессу приходилось лишь 3 (0,1 % от всей номенклатуры) издания. Любопытно, что в 1913 г. в империи выходило 6 периодических изданий, посвященных эсперанто. Если же возвращаться на региональный уровень, то ситуация окажется более интересной. Например, общероссийская статистика не совпадала полностью с местной статистической информацией. Например, по данным «Статистики произведений печати, вышедших в России в 1913 г.» в Вильно выходило 52 журнала и 25 газет, из которых на русскую периодику приходилось 12 журналов и 9 газет (27 %). По данным же Памятной книжки в Вильно издавалось 16 русских изданий, 12 польских, 9 литовских, 5 еврейских и 2 периодических издания на белорусском наречии – «Наша ніва» и «Саха» [5]. В прочих же губернских и уездных городах белорусских губерний приоритет оставался за периодикой на русском языке. Так, в Бобруйске издавалось всего лишь 2 газеты, в Минске – 6 газет и 9 журналов, из которых на русскую прессу приходилось 5 газет и 7 журналов. В Белостоке выходило 5 газет на русском и 3 на других языках, а в Гомеле – лишь 2 русскоязычные газеты.

Несмотря на то, что газеты играли значительную роль в формировании сети коммуникации, издательское дело не относилось к числу беспроигрышных коммерческих предприятий. Часть местной прессы получало на свое издание субсидии из государственного бюджета или напрямую финансировалась государством. Например, официальным изданием был «Виленский вестник». Другая часть поддерживалась по политическим соображениям местным дворянством и коммерческими кругами, издавалась при поддержки православной церкви или католического костела. Так, «Наша ніва» получала деньги от местных помещиков-краевцев. Последнее не отменяло поиск финансирования за счет продаж и подписки, размещения рекламных объявлений. Например, газета «Северо-западная жизнь» в розницу стоила 3 коп., а годовая подписка имела цену в 6 руб., а для льготных подписчиков, к которым, например, относились крестьяне, рабочие, народные учителя, газета обошлась бы в 4 руб. 50 коп. На своих страницах она вынуждена была печатать рекламу краски для волос, американской обуви, анонсов кинолент и т.п. «Наша нива» при покупке с рук стоила 5 коп, а вот годовая подписка обошлась бы в 2 руб. 50 коп. Газета печатала платные объявления и конечно же рекламу от галош до удобрений. Чтобы прочитать польский «Kurjer Litewski» пришлось бы выложить 5 коп., а на станицах газеты печатались как объявления о сдаче квартир до рекламы медицинских препаратов. Поиск средств на издание прикончил, например, издававшийся в 1912 – начале 1913 гг. П.В. Коронкевичем «Белорусский вестник», стоивший 3 коп в уличных продажах и 6 руб. по годовой подписке. Несмотря на неоднократные призывы поддержать рублем печатное издание для защиты интересов белорусов, размещение рекламы, газету пришлось закрыть. В любом случае газеты превращались в активного участника формирования политической повестки, формируя и влияя на массовые убеждения и представления.

Таким образом, книгоиздательское дело и газеты в белорусских губерниях в начале XX в. превращались в активного участника политических, в том числе и национальных, процессов. Нельзя не обратить внимание на то, что печатное слово на белорусском языке заметно проигрывало в количественном отношении изданиям на русском, польском, литовском, еврейском языках, которые имели заметно большее влияние на интеллектуальную ситуацию в крае. Если сравнивать результативность активистов, вышедших из среды «Белорусской социалистической громады», с издательской деятельностью латышского, литовского или украинского национального движений, то окажется, что они им заметно проигрывали.

- Статистика произведений печати, вышедших в России в 1910 году. – СПб., 1911 – 113 с.

- Обзор Виленской губернии за 1910 год. – Вильна: Губ. тип., 1911. – 97 с.

- Статистика произведений печати, вышедших в России в 1913 году. – СПб., 1915. – 114 с.

- Статистика произведений печати, вышедших в России в 1915 году. – СПб., 1916. – 99 с.

- Памятная книжка Виленской губернии на 1913 год / издание Виленского губернского статистического комитета; под редакцией секретаря комитета А.П. фон-Вонгааза. – Вильна : губ. тип., 1913. – 213 с.