История Российской империи (РИ) начала ХХ века достаточно хорошо исследована историками, особенно в части революционного движения, которому в советской историографии уделялось немалое внимание. Вместе с тем, события, происходившие в тот период в Северо-Западном крае, ранее считались второстепенными и не оказывавшими серьезного влияния на общую политическую ситуацию в стране. «Кровавое воскресенье» в Санкт-Петербурге, «Красная Пресня» в Москве и ряд других событий начала столетия были названы советскими исследователями определяющими в истории РИ, хотя в реальности они были лишь верхушкой айсберга, так как аналогичные инциденты были далеко не редкостью и в провинциях. Одним из них является так называемый «Курловский расстрел» в Минске, который стал одним из важнейших моментов Революции 1905-1907 гг.

Необходимо напомнить, что конец XIX – начало ХХ веков было в Российской империи переломным периодом, связанным с проблемами как внутри-, так и внешнеполитического характера. Это было время усиления рабочего движения и роста популярности партий, ставивших перед собой задачу смену политического режима в стране. Подобные тенденции не могли не затронуть и территорию Северо-Западного края, где с начала ХХ века также стали наблюдаться массовые выступления рабочих, которые проходили под контролем Бунда (Всеобщий еврейский рабочий союз в России, Польше и Литве), РСДРП (Российская социал-демократическая рабочая партия) и др. При этом одной из особенностей ситуации на территории современной Белоруссии было то, что до 1905 года забастовки не приводили к полной остановке предприятий, а требования к администрации были, как правило, экономического характера.

Первая массовая забастовочная волна в Российской империи пришлась на 1905 год, когда в январе, октябре и декабре состоялись три крупные всеобщие стачки. После расстрела рабочей демонстрации в Петербурге, произошедший 9 января 1905 года («Кровавое воскресенье») наиболее крупные предприятия Минска остановили свою работу. Вначале стали шесть ремесленных и фабричных мастерских, а в конченом счете забастовка охватила 32 населенных пункта, и в ней приняли участие около 66 тыс. человек. Важно то, что забастовки не поддержали белорусские железнодорожники, а поэтому она продержалась только около 10 дней, после чего начались массовые аресты, а протесты постепенно сошли на нет [4].

После создания в апреле Всероссийского железнодорожного союза ситуация вновь начала накаляться, что привело к тому, что в октябре 1905 года была объявлена очередная всеобщая политическая стачка. И в этот раз к ней присоединились железнодорожники, остановившие работу на целую неделю. В результате, 17 октября российский император Николай II опубликовал знаменитый «Манифест о свободах», который официально появился в связи с не прекращавшейся «смутою» [4]. В документе говорилось о свободе собраний, слова и печати, а также объявлялось, что в стране появится парламент. Однако уже на следующий день произошли трагические события в Минске, которые не только продемонстрировали реальное отношение властей к населению, но и во многом повлияли на дальнейшую политическую ситуацию как на территории современной Белоруссии, так и всей РИ.

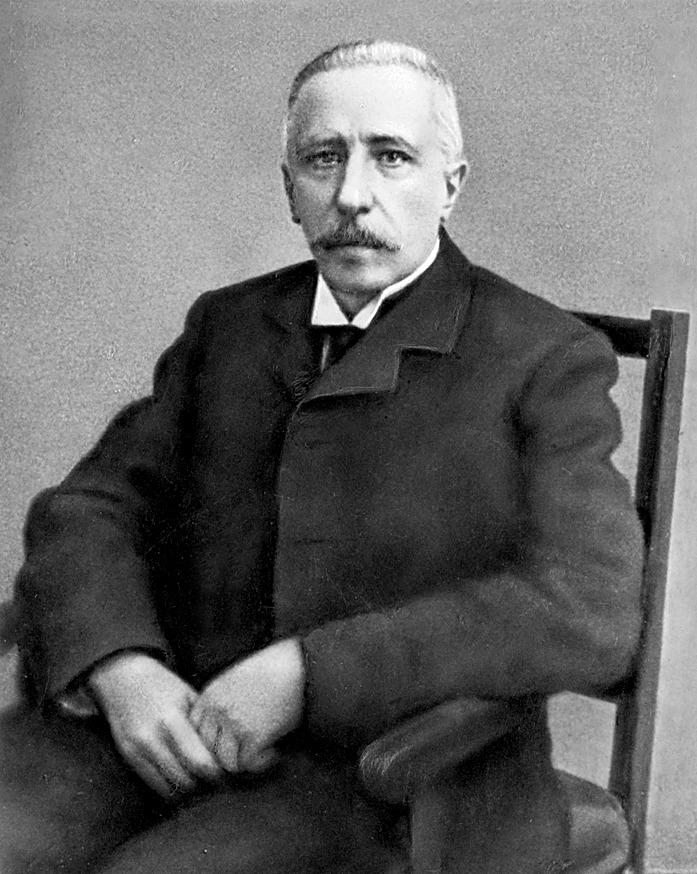

«Курловский расстрел» получил в историографии свое название по имени бывшего на тот момент минским губернатором Павла Курлова, который занял должность в 1905 году. За его методы подавления забастовочного движения на него было совершено несколько покушений, но события 18 октября потрясли даже его сторонников. Дело в том, что демонстрация в Минске намечалась еще до появления Манифеста Николая II и городские власти изначально задумывали его силовой разгон. По всему городу планировалось расставить военные посты, в особенности в районе железной дороги. Однако Манифест застал Курлова врасплох, так как документ среди всего прочего провозглашал свободу собраний, что формально делало митинг законным [3].

К тому времени на первые роли в организации забастовочного движения вышли железнодорожники, а в Минске особая роль была у служащего местного управления Либаво-Роменской железной дороги Пала Жабы, который вместе с Павлом Гамзахурдиа стал организатором митинга на Виленском вокзалае. Изначально демонстрантов было несколько десятков, однако к двум часам дня, когда стало известно о Манифесте, их количество резко увеличилось – по разным оценкам, собралось от 10 до 30 тысяч человек. Примечательно, что по имеющимся на сегодня данным, агитаторы на площади призывали к свержению монархии и установлению республики, а также пытались доказать пришедшим на площадь, что после издания Манифеста можно требовать от местной власти и других свобод. Поэтому митингующие собрали делегацию и направили ее к Курлову с требованием признать митинг санкционированным и освободить политических заключенных из Пищаловского замка (сегодня – Следственный изолятор №1). Минский градоначальник был вынужден согласиться с требованиями, после чего радостные протестующие большой толпой двинулись к тюрьме, откуда были освобождены порядка полутора десятков человек, арестованные за участие в предыдущих акциях протеста. Как отмечалось в жандармском рапорте, «получив разрешение на устройство демонстрации, толпа с красными флагами направилась к тюрьме, а затем к вокзалу, причем привлеченную к дознанию, но находившуюся под залогом на свободе Розу Шабад с красным флагом в руке толпа несла на руках…» [3].

«Пришедших с публикою освобожденных политических административных приветствовали криками «ура», и они кланялись и благодарили за освобождение», – отмечалось в документе.

Однако превратившийся чуть ли не в праздник митинг постепенно начал выходить из-под контроля, и продолжался он на площади, а не как было разрешено властями в здании вокзала. Причины того, что случались далее, представлены были сторонами по-разному.

В частности, согласно заявлениям организаторов и участников митинга, а также некоторых представителей городских властей, которые не были прямыми свидетелями событий, никаких провокаций со стороны митингующих не было, но к четырем часам их начали окружать солдаты. После этого Жаба объявил собрание законченным и призвал всех расходиться, однако прибывшие на площадь военные без предупреждения начали беспричинную стрельбу по расходящимся людям. Впрочем, с учетом характера митинга, отказа от подчинения приказа городским властям и эйфории, которая на тот момент царила среди митингующих, вряд ли можно говорить о том, что никаких провокаций в отношении солдат не было [5].

Иная версия была изложена в отчетах и воспоминаниях самого Курлова, а также в рапорте начальника Минского жандармского управления полковника фон Вильдемана-Клопмана. По их утверждению, «ораторы начали произносить противоправительственные речи, позволяя себе оскорбительные для Государя Императора выражения».

«Кто-то вырвал из рук начальника караула шашку и нацепил на нее красный флаг, а толпа стала отнимать у неподвижно стоявшего караула ружья. Этого солдаты не стерпели и без команды открыли беспорядочный ружейный огонь, к которому присоединились услышавшие выстрелы своих товарищей стоявшие на мосту и дамбе части караула. Такой беспорядочной стрельбой объясняется значительное количество человеческих жертв убитыми и ранеными», – вспоминал Курлов в своих мемуарах, отмечая, что не давал никаких указаний на начало стрельбы [2].

Вместе с тем, официальная версия Курлова также не выдерживает серьезной критики, так как градоначальник изначально был готов к силовому разгону демонстрации. Об этом говорят протоколы проходившего во второй половине дня заседания с участием военного руководства города.

«Начальник губернии открыл заседание, объяснив цель созыва командиров отдельных воинских частей и указав на то, что в случае уличных беспорядков в г. Минске необходимо их немедленно прекратить, хотя бы даже вооруженной силой, и обратить особое внимание на охрану правительственных учреждений, главным образом казначейства, почт и телеграфов, а на железных дорогах принять меры по охране имущества, обеспечивающего движение поездов, и тех служащих, которые желают работать, но терроризованы забастовщиками», – отмечалось в документе [3].

Кроме того, Курлов обратил внимание на «необходимость наблюдения и охраны учебных заведений, дабы в них не смогли проникнуть посторонние лица, а равно и сами воспитанники не могли выйти массой на улицу, где, смешавшись с толпой «бундистов», они примут участие в уличных беспорядках». Позже стало известно, что в Минске в то время, не считая артиллерии, находились Окский пехотный полк, 119-й пехотный батальон и четыре сотни 2-го Таманского казачьего полка.

Таким образом, градоначальник, как и руководители иных ведомств Минска, прекрасно осознавали опасность проходившей демонстрации и готовились к ее разгону в случае необходимости. Однако на сегодня нет доказательств того, что конкретно стало причиной начала стрельбы, как и того, что Курлов или кто-либо еще отдал непосредственно такой приказ. Даже прибывший в Минск из-за жалоб некоторых лиц из городской администрации для разбирательства дела тайный советник Морозов не смог доказать вину Курлова и по итогам проверки с губернатора были сняты все подозрения в намеренном и излишнем применении жестокости [6].

Итогом «Курловского расстрела» стала гибель по меньшей мере 51 человека, имена которых стали известны позже. По некоторым иным версиям, было убито около 100 митингующих и ранено порядка 300 [1]. Правда, доказательств этих цифр на данный момент нет, а они являются лишь догадками, основанными на косвенных данных и свидетельствах очевидцев. Впрочем, сколько бы не погибло в тот день, сам по себе «Курловский расстрел» имел серьезные последствия для внутриполитической ситуации в стране.

После трагедии железнодорожники Минска объявили всеобщую забастовку и направили министру внутренних дел Сергею Витте петицию с целым рядом требований, включая отставку минского губернатора, начальников Минского жандармского полицейского управления на железной дороге и Минского губернского жандармского полицейского управления, а также удаления из города всех казаков. Эти требования были проигнорированы и забастовки перекинулись на все железнодорожные мастерские Северо-Западного края. Более того, протесты начались даже в воинских частях, где солдаты отказывались выходить на усмирение митингов. Всего же забастовка охватила 22 населенных пункта, и в ней участвовало около 55 тыс. человек [4]. Прекратить волнения удалось лишь к весне следующего года.

Судьба же Курлова, которого долгие годы считали виновным в расстреле, оказалась совершенно не такой, какой ее ожидали его противники. Вместо того, чтобы быть снятым с должности губернатора, уже в следующем году он стал членом Совета министра внутренних дел. В 1907 году Курлов был назначен начальником Главного тюремного управления Министерства юстиции России, а позже дослужился до командира отдельного корпуса жандармов. Некоторые исследователи считают, что такая карьера бывшего градоначальника свидетельства о том, что расстрел 18 октября 1905 года в Минске получил одобрение сверху [6]. Однако, как показали последующие события, как в Северо-Западном крае, так и по всей России, «Курловский расстрел» не принес спокойствие в общество, а лишь создал в нем дополнительное предпосылки для дальнейшей радикализации масс. Конечно, до 1917 года еще было относительно далеко, но именно такие события, как расстрел демонстрантов в Минске, и сформировали основу для внутреннего хаоса в Российской империи, приведшего в конечном счете к распаду страны.

Впоследствии о «Курловском расстреле» если не забыли, то уделяли этому событию и его последствиям недостаточно внимания. Ряд исследователей считают, что в советской историографии это было связано с тем, что организатором волнений выступила не РСДРП, а Бунд, имевший ярко выраженные еврейские корни, как и подавляющее большинство горожан, погибших в тот день [4]. О последнем свидетельствуют имена и фамилии из списка убитых, опубликованного спустя 20 лет в сборнике «1905 год в Белоруссии» [1]. Именно поэтому «Курловский расстрел», хоть и представлялся как одно из событий революции 1905-1907 годов, но не считался важным этапом развития революционного движения в России. Поэтому даже в Минске единственным напоминанием о событиях 18 октября 1905 года является памятный знак, установленный на станции метро «Площадь Ленина», которому лишь совсем недавно добавили красную подсветку.

ЛИТЕРАТУРА

- Бородин А. Загадка 18 октября. Почему произошел Курловский расстрел. [Электронный ресурс]. Режим доступа: /https://planetabelarus.by/publications/zagadka-18-oktyabrya-pochemu-proizoshel-kurlovskiy-rasstrel/

- Курлов П.Г. Гибель императорской России. М.: Захаров, 2002 – 143 с.

- Лыков В. Курловский расстрел: кто открыл огонь по безоружной толпе митингующих? [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://xn--c1anggbdpdf.xn--p1ai/history/205809/

- «Людей не услышали, люди начали действовать». Разговор с историком о том, как забастовки в стране проходили 100 лет назад [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://people.onliner.by/2020/10/25/lyudej-ne-uslyshali

- О расстреле в Минске политической демонстрации в 1905 году. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.fondsk.ru/news/2020/11/02/o-rasstrele-v-minske-politicheskoj-demonstracii-v-1905-godu.html?print= 3/7

- Пичета В.И. Курловский расстрел в Минске (18 октября 1905 года) / Каторга и ссылка. — 1926. — Кн. 4. — С. 49-55.