Наибольшая нагрузка на врачей ложилась во время эпидемий и проведения военных операций. И здесь были выдающиеся достижения сыновей священников, получивших медицинское образование.

Представляем одного из них: Бутков Иван Петрович – врач, вице-директор медицинского департамента военного министерства, родился в 1782 г. Сын священника, Бутков сначала учился в воронежской семинарии, в 1799 г. поступил в московское отделение медико-хирургической академии, в 1803 г. окончил курс со званием кандидата хирургии и тогда же произведен в лекари, определен в 6-ой артиллерийский полк, который в 1806 г. вошел в состав 11-й артиллерийской бригады. В 1807 г. Бутков получил звание штаб-лекаря, в 1809 г. перешел в 8-ю бригаду и с следующего года занял там должность старшего лекаря 2-го класса.

С 1806 до 1830 г. он участвовал во всех русских войнах. Уже в турецкую кампанию 1806-1807 гг. Бутков отличился и был награжден бриллиантовым перстнем и чином коллежского асессора. С начала войны 1812 г. Бутков снова находился на театре военных действий в войсках Кутузова, участвовал во многих сражениях, был награжден орденом св. Владимира четвертой степени[1].

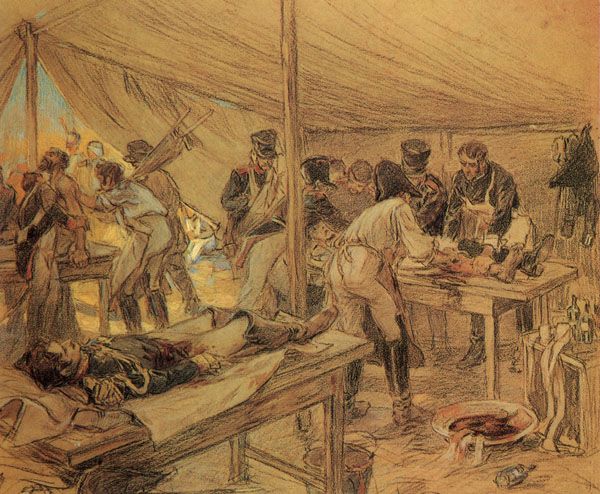

О том, какого напряжения достигает работа врачей во время сражения, наглядно свидетельствуют участники сражения армии Наполеона во время Бородинской битвы.

Из воспоминаний А. де Коленкура «О походе Наполеона в Россию»: «Ещё никогда мы не теряли в одном сражении столько генералов и офицеров. Успех оспаривался с таким упорством и огонь был такой убийственный, что генералы, как и офицеры, должны были платить своей жизнью, чтобы обеспечить исход атак. И днем во время сражения, и ночью для раненых делали все, что могли, но большинство жилых помещений вблизи поля битвы загорелось во время боя, и поэтому многие перевязочные пункты провели ночь под открытым небом. Пленных было мало. Русские проявили большую отвагу; укрепления и территория, которые они вынуждены были уступить нам, эвакуировались в порядке. Их ряды не приходили в расстройство; наша артиллерия громила их, кавалерия рубила, пехота брала в штыки, но неприятельские массы трудно было сдвинуть с места; они храбро встречали смерть и лишь медленно уступали нашим отважным атакам. Еще не было случая, чтобы неприятельские позиции подвергались таким яростным и таким планомерным атакам и чтобы их отстаивали с таким упорством. Император много раз повторял, что он не может понять, каким образом редуты и позиции, которые были захвачены с такой отвагой и которые мы упорно защищали, дали нам лишь небольшое число пленных. Он много раз спрашивал у офицеров, прибывших с донесениями, где пленные, которых должны были взять. Он посылал даже в соответствующие пункты удостовериться, не были ли взяты еще русские пленные. Эти успехи без пленных, без трофеев не удовлетворяли его.

Ночью было явно заметно, что неприятель начал отступление: армии был отдан приказ двигаться за ним. Неприятель унес подавляющее большинство своих раненых.

С утра император объехал все поле сражения. Он приказал заботливо подобрать и перенести на перевязочные пункты всех раненых как французов, так и русских. Никогда еще земля не была в такой мере усеяна трупами»[2].

Из воспоминаний Ф. де Сегюра «Поход в Россию. Записки адъютанта Наполеона I»: «Император объехал тогда поле битвы. Никогда еще ни одно поле сражения не имело такого ужасного вида! Везде виднелись солдаты… Ужасные раны (русские пули были толще наших), молчаливые бивуаки, нигде – ни песен, ни рассказов, унылое безмолвие, царившее кругом, – вот, что представляло это поле.

Французские солдаты не обманывались. Они изумлялись тому, что так много врагов было перебито, так много было раненых и так мало пленных! Не было даже восьмисот! А только по числу пленных судили о победе. Убитые же доказывали скорее мужество побежденных, нежели победу. Если остальные могли отступить в таком порядке, гордые и не упавшие духом, то какая польза была в том, что поле битвы осталось в наших руках? В такой обширной стране, как эта, может ли не хватить русской земли, чтобы сражаться?»[3].

Чудовищное напряжение для спасения раненых прилагали врачи во время генеральных сражений. В период наполеоновских войск к участию в военных действиях были привлечены людские массы в невиданных ранее масштабах. Люди гибли и получали ранения не только во время огромных кровопролитных битв, но и во время осад укрепленных районов и небольших сражений. Для Франции наполеоновские войны, проходившие с 1805 по 1815 гг., обошлись потерями в 1 334 750 человек, из которых 370 750 было убито, а 964 000 ранены. Причем наибольший урон был от России. Русские участвовали в 57 крупных сражениях в период наполеоновских войн, потери составили 316 000 убитыми, ранеными, попавшими в плен[4].

Продолжается работа врача Буткова в армии и после Бородинской битвы. В 1813 г. он назначен дивизионным доктором 8-й пехотной дивизии, с которой совершил поход через всю Европу, находился при осаде и взятии Торна, в битвах под Кенигсвартом, Бауценом, Кульмом, Дрезденом, Лейпцигом, Ляротьером и Шатобрианом и, наконец, при взятии Парижа.

В 1818 г. утвержден в должности корпусного штаб-доктора. Главный медицинский инспектор, барон Вилие, лично руководивший деятельностью врачей во всех войсках того времени, высоко ценил Буткова и его выдающиеся научные познания. В 1820 г. академия удостоила Буткова степени доктора медицины и хирургии. В 1823 г. на него возложена, сверх прямой его должности, обязанность старшего доктора гвардейской пехоты. В это время в войсках, находившихся в Крыму, стала особенно сильно свирепствовать заразная глазная болезнь, трахома, которая вообще не переводилась там в течение очень многих лет. Иван Петрович ознакомился с причинами распространения болезни, улучшил санитарное состояние войск и прекратил эпидемию, за что был вознагражден орденом св. Анны второй степени с бриллиантами и орденом св. Владимира третьей степени.

В 1836 г. И.П. Бутков был назначен членом медицинского совета министерства внутренних дел, неоднократно был командирован для осмотра госпиталей и награжден орденом св. Станислава первой степени, чином тайного советника и знаком беспорочной службы за 50 лет[5].

Не меньший вклад в лечение раненых и предотвращение эпидемии внес Дядьковский Евдоким Иустинович – ординарный профессор патологии, терапии и директор клиники в Московском университете, сын солдатского пономаря, родился в 1894 г. в селе Дядьковке Рязанского уезда. По окончанию курса Рязанской духовной семинарии поступил в 1809 г. в Московское отделение медико-хирургической академии и окончил курс наук в 1812 году лекарем I отделения с серебряной медалью.

В 1812 г. он был отправлен для лечения больных и раненых во временный военный Головинский госпиталь, потом откомандирован был в Рязань лечить раненых штабс- и обер-офицеров и, наконец во Высочайшему повелению послан в 1813 г. в г. Верею для прекращения эпидемии, за успешную борьбу с которой награжден был орденом св. Владимира четвертой степени[6].

Все больше врачей требуется направлять в армию, студенты медицинских учебных заведений успешно их закончившие и получивших звание уездного врача, направляются на работу в военные госпитали – такие, как Глаголев Матвей Федорович, будущий доктор медицины, сын священника, родившийся в 1828 г., получивший образование в Тульской духовной семинарии и закончивший в 1853 г. с отличием медицинский факультет Московского университета. Назначен батальонным лекарем в Рязанский пехотный полк, но вскоре по случаю войны командирован сначала в Киевский военный госпиталь, а затем в Румынию во временный военный госпиталь № 12. В 1854 командирован в Симферопольский военный госпиталь. В 1855 г. сначала лечил раненых, находившихся в немецких колониях на севере Таврической губернии, а потом был Симферополе и Севастополе; за отлично-усердное исполнение своих обязанностей в деле при Черной речке награжден орденом св. Станислава третьей степени, а вообще во время войны – св. Анны третьей степени[7].

О напряженном труде врачей во время защиты Севастополя свидетельствует жизнь Рудинского Ореста Ивановича, доктора медицины, родившегося в 1816 г. в селе Сагунах Воронежской губернии, где его отец был настоятелем церкви. Образование получил в Воронежской духовной семинарии, по окончанию курса которой в 1835 г. отправлен был на казенный счет в Московский Университет, на медицинский факультет. В 1840 г. окончил курс университета со званием лекаря с отличием и назначен врачом в Тульский егерский полк. Переведен в Московский военно-сухопутный госпиталь – здесь он прослужил восемь лет, в 1849 г. получил звание штабс-лекаря, успев зарекомендовать себя как прекрасный хирург. По окончанию Венгерской компании Рудинский был назначен главным доктором военного 3-его класса временного госпиталя в Севастополе.

Когда решено было защищать Севастополь, О.И.Рудинскому было поручено заведывание всей хирургической частью, он работал под руководством Н.И. Пирогова. Условия, при которых эти хирурги оказывали первую помощь раненым, были самые тяжелые, особенно в дни бомбардировок и после ночных вылазок, когда Пирогову и Рудинскому приходилось делать по сто и более серьезных операций в день[8].

В мирное время не меньшее внимание приходилось уделять и русскому офицерскому корпусу – профессиональным военным, посвятившим всю свою жизнь защите Отечества. Начиная с XVIII века в Москве и Петербурге создаются Сухопутный кадетский корпус (переименован в 1-ый Кадетский корпус), Артиллерийский и инженерный шляхетный кадетский корпус (переименован в 2-ой Кадетский корпус), Военно-сиротский дом и Шкловское благородное училище.

В XIX веке система военно-учебных заведений постоянно расширяется: произошло разделение военно-учебных заведений на подготовительные (дающие общее образование) и собственно военно-специальные, непосредственно выпускающие офицеров.

Интересен сословный состав воспитанников кадетских корпусов. Так в 1861 г. составляли: 69 % – дети потомственных дворян, 22 % – дети личных дворян, офицеров и чиновников, 0,89 % – дети духовенства, 0,14 % – иностранцы.

А в 1912 г. 59 % – дети потомственных дворян, 32 % – дети личных дворян, офицеров и чиновников, 2,1% – дети духовенства, 0,7 % – иностранцы.

Относительно немного детей духовенства, но они в 3-6 раз превышают число иностранцев.

Перед Первой мировой войной численность офицерского корпуса достигает 486 15 человек. Численность военно-медицинских чинов, по имеющимся последним сведениям от 1894 г. составляют: врачей 2 997, ветеринаров 309, фармацевтов 223.

Источником комплектования армии военно-медицинскими чинами были по убывающей: академия, университеты, вольноопределяющиеся, иностранцы по набору, другие ведомства[9].

Продолжает службу в мирное время и Глаголев Матвей Федорович, который отправился к месту свое служения в Охотский пехотный полк. 2-го марта 1857 г по защите в Харьковском университете диссертации получил степень доктора медицины. В 1861 г. назначен старшим лектором того же полка. В 1864 г. дивизионным доктором 11-ой пехотной бригады, стоявшей в Житомире. С 1866 года по 1875 состоял кроме того врачом Волынской духовной семинарии. Кроме указанных выше, имел ордена св. Анны второй степени и св. Анны второй степени с Императорской короной, св. Станислава второй степени с Императорской короной и св. Станислава второй степени с мечами[10].

Достойные награды за ратные подвиги и среди самых достойных – дети священников, ставшие выдающимися врачами.

[1] Русский биографический словарь. Бетанкур – Бякстер. Репринтное воспроизведение издания 1908 года. Москва: АСПЕКТ ПРЕСС, 1995. С. 524.

[2] Бородино в воспоминаниях современников. Санкт-Петербург: «Скарабей», 2011. С. 217-218.

[3] Бородино в воспоминаниях современников. Санкт-Петербург: «Скарабей», 2011. С. 245.

[4] Урланис Б.Ц.. История военных потер. СПб: ПОЛИГОН, 1994. С. 77, 86-87.

[5] Русский биографический словарь. Бетанкур – Бякстер. Репринтное воспроизведение издания 1908 года. Москва: АСПЕКТ ПРЕСС, 1995. С. 524-525.

[6] Русский биографический словарь. Дабелов – Дядьковский. Репринтное воспроизведение издания 1905 года. Москва: АСПЕКТ ПРЕСС, 1996. С. 747-748.

[7] Русский биографический словарь. Гербергский – Гогелоэ. Репринтное воспроизведение издания 1916 года. Москва: АСПЕКТ ПРЕСС, 1995. С. 243.

[8] Русский биографический словарь. Романова – Рясовский. Репринтное воспроизведение издания 1918 года. Москва: АСПЕКТ ПРЕСС, 1999. С. 416.

[9] Волков С.В. Русский офицерский корпус. Москва: Военное издательство, 1993 г. С. 102-103, 320, 333, 350-351.

[10] Русский биографический словарь. Гербергский – Гогелоэ. Репринтное воспроизведение издания 1916 года. Москва: АСПЕКТ ПРЕСС, 1995. С. 243.