Как известно, Покров – это русский праздник, не отмеченный древностью в Византии. Вместе с тем по своему содержанию Покров является воспоминанием явления Богородицы блаженному Андрею Юродивому и его ученику Епифанию, которое произошло во Влахернской церкви Константинополя. По этой причине иконография этого праздника произвела сочетание различных элементов жития святого Андрея и преподобного Романа Сладкопевца, чья память совпадает с днем Покрова, а также осмысления самого праздника, выражающего надежду на помощь Божией Матери. Рассмотрение этих элементов представляет интерес для изучения русской религиозной эстетики – неотъемлемой части духовной культуры.

Установление дня Покрова предполагало создание соответствующей иконы. Не случайно в праздничном тропаре поется: «Днесь […] к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем: покрый нас честным Твоим Покровом». Составление службы и создание образа (иконы) в честь отмечаемого события являются необходимыми принадлежностями церковного торжества.

Одна из ранних икон Покрова Богородицы находится на западных вратах суздальского собора в честь Рождества Божией Матери (создан в 1222–1225 гг.). Этот образ выполнен на меди с наведением золотыми нитями контурного изображения. Икона помещена в ряду с изображениями двунадесятых праздников. Ее особенностью является композиционное сходство с иконой «Боголюбская». Здесь также Пресвятая Дева написана в молитвенной позе с воздетыми ко Христу руками («Оранта», то есть «Молящаяся»), Ее фигура обращена вполоборота к Спасителю, благословляющий образ Которого помещен в верхнем правом углу. Над главой Богородицы в виде купола распростерто покрывало, удерживаемое двумя ангелами. С левой стороны изображены, по-видимому, св. Андрей и его ученик Епифаний.

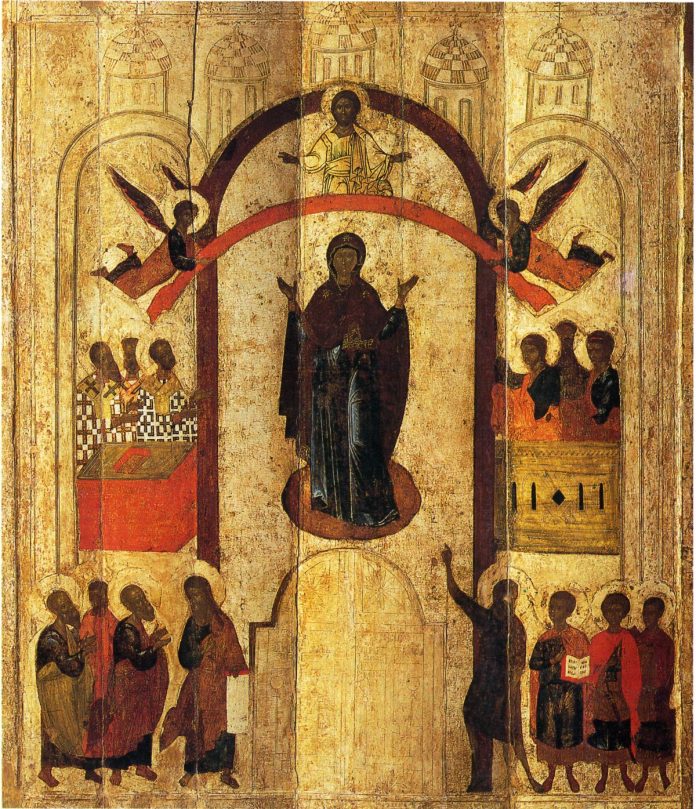

Впоследствии икона Покрова стала наполняться новыми сюжетами и приобретать более сложный вид так, что выделяются уже два типа ее исполнения – новгородский и суздальский. Первый из них отличается написанием явления Богородицы внутри храма (трехглавого или пятиглавого), покров простирается ангелами над главой Божией Матери, выше изображается благословляющий Спаситель. Особенностью второго типа икон является написание Пресвятой Девы, Которая Сама держит покров над молящимися, при этом образ благословляющего Христа отсутствует. Явление представляется на фоне здания храма (в виде продолговатого здания – базилики) и царских дворцов. Существование двух разных типов иконографии Покрова свидетельствует о развитии собственных изобразительных школ во Владимиро-Суздальском княжестве и Новгородской земле, каждая из которых акцентировала свою трактовку праздничного явления.

Несмотря на некоторые различия, иконы Покрова Богородицы имеют общую смысловую нагрузку. В центре композиции неизменно помещается фигура Божией Матери в характерном царском одеянии – мафории багряного (пурпурного) цвета и туникой под ним синего (голубого) цвета, символизирующего девственную чистоту. Молитва Богородицы подчеркивается воздетыми горе руками, при этом может изображаться и раскрытый свиток со словами ходатайственной молитвы из Пролога («Царю Небесный, приими всякаго человека…»). Пресвятая Дева в центре иконы как будто связывает мир горний и дольний, Церковь Небесную и Земную. Ее явление «на воздусе» передается легким облаком под ногами. Распростертый плат (покров) символизирует защиту и покровительство роду христианскому. Благословляющий Христос выражает одобрение богородичной молитвы. На иконах суздальского типа присутствие Спасителя показывается изображением престола с сенью (навесом) над ним, а само явление Божией Матери происходит как бы из алтаря.

По бокам фигуры Богородицы размещаются лики святых. Здесь непременно присутствуют ангелы, епископы-святители в крестчатых одеяниях, апостолы и пророки (св. Иоанн Предтеча и св. Иоанн Богослов). Собирательно – это образ торжествующей Небесной Церкви, славящей явление Бога во плоти от Приснодевы Марии.

На нижнем плане покровских икон изображаются непосредственные участники открывшегося видения святые Андрей Юродивый и его ученик Епифаний. Тут же могут угадываться благоверные царь и царица (их присутствие, очевидно, является следствием рассказа иеромонаха Пахомия Логофета). Размещение на центральной оси нижнего яруса иконы фигуры св. диакона Романа Сладкопевца (V в.) не связано с житием блаженного Андрея, но обусловлено совпадением его памяти с праздником Покрова. Можно предположить, что именно благодаря чудесному дару св. Романа, который воспел кондак Рождества Христова в присутствии императора, царская чета стала изображаться на покровских иконах. Сам текст этого рождественского песнопения иногда записывается на раскрытом свитке в руке преподобного Романа Сладкопевца. Следует также заметить, что в житии последнего есть деталь, сближающая с видением св. Андрея Юродивого, – утешающее явление Божией Матери во сне. Иногда оно изображается в нижнем углу иконы Покрова (св. Роман спит, а его одра стоит Богородица). Примечательны некоторые текстуальные совпадения кондака Рождества, написанного Романом Сладкопевцем («Дева днесь Пресущественного рождает»), и кондака Покрову («Дева днесь предстоит в церкви»): «ангели с пастырьми славословят» – «ангели со архиереи покланяются», «волсви же со звездою путешествуют» – «апостоли же со пророки ликовствуют», «нас бо ради родися» – «нас бо ради молит». Несомненно, первое песнопение стало образцом для составления второго. С житием преподобного связано также представление храма на иконе Покрова в виде Софии Константинопольской. Так, в верхнем углу рядом с кровлей пятиглавого собора может помещаться изображение конной скульптуры императора Юстиниана (вопреки прямому свидетельству жития блаженного Андрея, что откровение ему произошло во Влахернской церкви Пресвятой Богородицы). Наконец, в нижнем ярусе иконы Покрова могут изображаться молящиеся люди – певцы хора под управлением преподобного Романа Сладкопевца.

Изучение иконографии Покрова может оказать услугу при решении вопроса об обстоятельствах и времени учреждения самого этого праздника. Известно, что есть «киевская» и «владимирская» версия его установления[1]. Дело пока не представляется решенным в исследовательской литературе, однако в пользу «владимирской» версии установления праздника Покрова князем Андреем Боголюбским может свидетельствовать сборная икона Владимирской области (правда, по технике письма относится к первой половине XVII в.)[2]. Здесь изображены иконы – София Премудрости Божией в центре и в окружении: Спас, происхождение честных древ (1 августа), Воздвижение Креста, далее – Зачатие св. Анны, Рождество, Введение Божией Матери, Покров, Собор Ее, Положение ризы и пояса, и сретение Владимирской иконы. На иконе сочетаются две линии праздников: Креста, связанного литургической практикой с празднованием Спаса и Богородицы 1 августа, (праздником, установленным князем Андреем) и ряда Богородичных праздников – в частности Покрова, связанного с Влахернским праздником положения ризы и пояса, и Владимирской иконы, помещенной князем Андреем в соборе Владимира[3]. В таком случае, праздник Покрова мог быть установлен Боголюбским как один из особенных дней в ряду чествуемых им явлений духовной помощи.

Одним из таких случаев было видение князю Божией Матери, что послужило причиной написания иконы «Боголюбской» (1157 г.) и учреждения чествования Ее явления 18 июня по церковному календарю[4]. На иконе Богородица изображается в молитвенной позе, обращенной ко Христу, в левой руке Она держит распростертый свиток с текстом молитвы за род христианский. Аналогично и для появления праздника Покрова основанием стало видение блаженного Андрея Юродивого (вообще, сходство «Боголюбской» иконы и образа Покрова из суздальского собора достаточно очевидно). Повод как будто частный, но ему придается универсальный характер. Впоследствии идея Покрова как сочетание молитвенного видения и помощи Богородицы в любом регионе на Руси встречала благоприятную почву и нашла свое воплощение в распространении соответствующего праздника.

[1] Плюханова М. Сюжеты и символы Московского царства. СПб., 1996. С. 52–62.

[2] Краткое описание икон собрания П.М. Третьякова / Сост. Н.П. Лихачевым. – Москва : Синод. тип., 1905. С. 40–42. № 54.

[3] Спасский Ф. Г. Русское литургическое творчество. Москва : Изд. Совет Русской Православной Церкви, 2008. С. 368.

[4] Филарет (Гумилевский), архиеп. Черниговский. Жития святых. СПб., 1900. Июнь. С. 190–192.