Готовя материал об одном из четнических воевод, Косте Печанце, мне понадобилось проиллюстрировать его принципиальную позицию по отношению к попытке антигитлеровского восстания в Сербии в 1941 году описанием трагедии Топлицкого восстания (24.02. – 25.03.1917). Тогда, в 1941, Коста Печанац наотрез отказался поддержать четников Дражи Михаиловича и партизан Тито, поскольку он, Коста Печанац, считал себя ответственным за то, что поддержав повстанцев Топлицы, обрёк на смерть около 20 тысяч жителей края, пострадавших от карательной акции, осуществлённой болгарскими оккупантами.

Каково же было моё удивление, когда выяснилось, что материалов по Топлицкому восстанию на русском языке не удалось обнаружить в свободном доступе, а то, что предлагала русскоязычная статья в Википедии, достаточно тенденциозно и малосодержательно.

Таким образом появилось желание познакомить нашего читателя с этой трагической страницей истории Первой Мировой Войны. Понимание того, что же произошло в оккупированной Сербии в 1917 году, позволит лучше понять: почему в Сербии в 1941 году всё происходило именно так, как происходило.

Прекрасным подспорьем для написания материала стал изданный в 2019 году в Нише «Топлички зборник. Часопис за друштвено-хуманистичке науке година IV, број 4»[1].

Четвёртый номер «Топлицкого сборника» является тематическим, и в нём представлены авторы, участвовавшие в международной научной встрече «Топлицкое восстание 1917 года – 100 лет спустя». Встреча проходила в Национальном музее Топлицы с 23 по 26 февраля 2017. Организована Национальным музеем Топлица, Прокупле, историческим архивом «Топлица» Прокупле и Институтом стратегических исследований Министерства обороны Республики Сербия.

Кроме того, одна из сербоязычных статей в Википедии[2] помогает сформировать общее понимание картины происходившего, а имеющиеся там многочисленные ссылки позволят уточнить и углубить всё то, что будет желательно уточнять и углублять.

Топлицкое восстание – общие сведения

Топлицкое восстание 1917 года было единственным за всю Первую мировую войну восстанием в стране, полностью оккупированной Центральными державами.

Восстанию предшествовало т.н. «четование» (партизанская война), которое продолжилось и после его подавления. Причиной восстания стало жестокость оккупантов, проводивших акты этноцида, т.е. сознательного истребления носителей сербского самосознания – в первую очередь, священнослужителей Сербской Церкви, а также представителей национальной интеллигенции. Непосредственным поводом к восстанию стал «Акт о рекрутском наборе», согласно которому в Болгарскую армию призывались сербские мужчины в возрасте от 19 до 40 лет.

Одним из лозунгов был клич о том, что «Всё равно умирать. Так лучше умереть в борьбе за свободу, нежели стать пушечным мясом в борьбе со своими братьями, отцами и сыновьями!»

Кстати, этот настрой частично снимает моральную вину с организаторов восстания, поскольку сербский народ был доведён болгарами до отчаяния, и люди шли на смерть совершенно сознательно. Гитлеровцы во время Второй Мировой войны хотя и «прославились» печально известным актом «Сто за одного», всё-таки, не доводили сербов до такого отчаянного положения, как это имело место вовремя болгарской оккупации в 1915-1918.

Восстание имело ярко выраженную антиболгарскую направленность.

С 24 февраля (н.ст.) по 25 марта 1917 года значительная часть аннексированной Болгарским Царством территории, населённой сербами, была освобождена четническими отрядами, численностью около 12 тысяч бойцов. На востоке повстанцы практически подошли к предместьям Ниша, на юге упёрлись в край, населённый косовскими албанцами, настроенными антисербски, на западе и севере была собственно австро-венгерская оккупационная зона.

«Топлицкая держава» (предтеча «Ужицкой республики») охватывала территорию Топлицы, Ябланицы, Ястрепаца, восточных и средних районов Копаоника. Параллельно с восстанием в Сербии поднялись «комиты» в оккупированной Черногории. Непосредственным следствием восстания стал срыв рекрутирования сербов в болгарскую армию, уничтожение живой силы противника, отвлечение войск с Солунского фронта, предотвращении реквизиции, дезорганизации оккупационной власти, проявившееся в числе прочего в перерезании важных транспортных артерий, таких как железные дороги Белград–Салоники и Белград–София, которые связывали Центральные державы между собой и с фронтом.

Наступлением войск Центральных держав «Топлицкая держава» была уничтожена. Было сожжено дотла 55 сёл, истреблено 20 тысяч мирных жителей, около 100 тысяч изгнано. Несмотря на это, оставшиеся отряды четников продолжали борьбу вплоть до осени 1917. Но восстание было обречено, ибо в роковом 1917 году произошли существенные перемены в раскладе сил. В России произошла Февральская революция, в результате чего и армия была практически разложена. Румыния была фактически разгромлена, и Германия получила трофеи столь грандиозные, что этого стратегического сырья теперь хватило до самого конца Первой мировой. Союзные армии не смогли прорвать Салоникский фронт. Болгарское Царство устояло. Наконец, недомолвки между вождями восстания: Костой Войиновичем Косовцем, который организовал восстание, и Костой Миловановичем Печанцем, присланным сербским верховным командованием, превратились в неприкрытую вражду.

И, как это принято у сербов, одна из трактовок острого конфликта носит сугубо конспирологический характер[3]. Некоторые считают разбушевавшуюся вражду «отражением конфликта между парамасонскими офицерскими организациями: «Черной Рукой» (Драгутина Димитриевича Аписа) и «Белой Рукой» (королевича Александра Карагеоргиевича).

Разгром Сербии и расчленение территории страны. Роль Болгарии

Первая Мировая война началась для Сербии достаточно успешно. Австро-венгерские войска были дважды разгромлены в крупных сражениях – в Церской битве (август 1914) и при Колубаре (ноябрь 1917). После этих поражений австрийское командование отказалось от активных действий на сербском фронте. Поражение Габсбургов в кампании 1914 года разрушило план установить прямую связь с Османской империей, вступившей в войну на стороне Центральных держав.

Однако, Войско Сербии потеряло убитыми, ранеными, пленными и умершими от тифа до половины своего состава. Кроме того, в Македонии активизировались болгарские комитаджи, создав фактически второй фронт, который окажется вскоре роковым для Сербии.

На позициях почти весь 1915 годы было затишье, но начались торги с Болгарией. Именно от того: на чьей стороне будет Болгария, зависело очень многое на Балканском театре военных действий.

С июля 1915 года Берлин начал активные переговоры с Софией, которые закончились 6 сентября заключением конвенции. Немцы дали гарантии болгарскому правительству, что в случае вступления в войну на стороне Центральных держав Болгарии будут переданы территории Сербии (вся Вардарская Македония), а также Румынии (если румынское правительство выступит на стороне Антанты) и… даже союзной немцам Турции! Германская сторона настояла на том, чтобы Османская империя передала в состав Болгарского царства земли вдоль правого берега реки Марицы. (Кроме того, болгарских солдат убедили в том, что они не будут сражаться против русских)[4].

Антанта также пыталась привлечь Болгарию на свою сторону. Союзники предложили Восточную Фракию, а также намекали на возможность передачи Македонии к югу от линии Куманово-Охрид, как и обещали болгарам сербы ещё накануне Балканской войны 1912 года. Однако конкретных заверений по поводу территорий в Македонии, страны Антанты дать не могли, ибо Сербия ни на какие уступки идти не собиралась. Впрочем, всё равно от согласия или несогласия уже мало что зависело.

Антанта опоздала с предложениями. Как видим, предложениями менее привлекательными на фоне предложений Берлина.

Изначально настроенный прогермански царь Фердинанд I, уверенный в том, что победа будет за блоком Центральных держав, а Болгария получит все обещанные территории, принял окончательное решение выступить против сербов.

Согласно тексту Конвенции Германия и Австро-Венгрия – каждые с 6 пехотными дивизиями в течение 30 суток, а Болгария – с 4 дивизиями в течении 35 суток – должны быть готовы выступить против Сербии. Общее командование должен был принять генерал Макензен.

Антанта не была осведомлена о том, что Болгария подписала Конвенцию, и поэтому спустя 10 суток после того, как Болгария уже фактически вошла в союз с Центральными державами, всё ещё пыталась о чём-то договариваться. Болгары, переговариваясь с Антантой, продолжали тянуть время, не раскрывая факта резкого изменения расклада сил на Балканах.

5 октября началась высадка англо-французских войск в Салониках. Однако время было потеряно. Союзники уже не могли спасти Сербию, которая после заключения Болгарией Конвенции была обречена.

7 октября германские и австро-венгерские войска начали решительное наступление, сумев высадиться в столице Сербии, Белграде. Сербы вынуждены были для отражения штурма снять часть войск с болгарских рубежей. А 15 октября Болгария ударила. несмотря на то, что сербское войско оказывало ожесточённое сопротивление, успех болгар в Македонском направлении был несомненен. Сербы были отсечены от англо-французов и оказались в окружении.

Потом была Албанская Голгофа[5] отступления 250 тысяч изнурённых солдат и гражданских беженцев через ледяные горы – к побережью Адриатического моря. Половина спасшихся от немецко-болгарского террора погибнет от голода и болезней, но другая половина вольётся в союзнические войска и вернётся в Сербию спустя почти три года – после того, как будет прорван Салоникский фронт.

Территория Сербии была оккупирована австро-венгерскими и болгарскими войсками. В австрийской зоне оккупации (Шумадия, б. Нови-Пазарский Санджак и север Косова) было создано генерал-губернаторство с центром в Белграде. Восточнее Моравы, на оккупированной болгарами территории создавалось генерал-губернаторство («военно-инспекционная область») Поморавье с центром в Нише. Территория Вардарской Македонии была преобразована в Македонское генерал-губернаторство.

После разгрома Сербии образовался новый Салоникский фронт. Командование Антанты планировало, что боевые действия на Балканах должны сковывать здесь как можно больше германских войск и предотвратить их переброску на Западный фронт. Также германское командование, которое играло главную роль в военном управлении Центральных держав, не планировало никаких активных действий на новом Салоникском фронте вследствие недостатка сил, трудностей снабжения в условиях балканской местности и т. д. Предполагалось лишь сдерживать войска противника малыми силами германо-болгарских войск[6].

В Сербии сформировались органы оккупационной власти, которые постоянной политикой денационализации (закрытие сербских школ, запрет сербского языка, Крестной Славы, сожжение книг) и грабежом, реквизицией и угоном на принудительные работы вызывали возмущение населения. Сокращение поголовья крупного рогатого скота и лошадей вследствие реквизиций отразилось на питании населения и сокращении посевных площадей. По данным Международного Красного Креста, в Сербии до 1 сентября 1917 от голода погибло около 8000 человек[7].

При этом болгарские оккупанты преподнесли себя в качестве «освободителей», пропагандируя идеи, что оккупированные территории Сербии, якобы, являются старой болгарской территорией.

Начало отпора. «Люди леса». Коста Войинович Косовац

После того, как была установлена оккупационная администрация, власти начали выслеживание и отлов скрывавшихся сербских солдат и отправку их в лагеря. Естественно, многие бойцы не дали себя взять и отступили в горы, где можно было ютиться в многочисленных хижинах пастухов, став, таким образом, «людьми леса».

Этот термин относился ко всем тем, кто готов стать на путь нелегального существования, подобно тому, как в былые времена отважные «юнаки» уходили в гайдуки. Впрочем, в указанное время в качестве «жителей леса» были как те, кто постоянно оставался в лесу и с населёнными пунктами поддерживал лишь редкую связь, так и те, кто днём были лояльными гражданами, а ночью превращались в шайки грабителей. Ещё раз повторим: среди «жителей леса» были идейные борцы с оккупантами, скрывающиеся по каким-либо причинам люди, а также просто бандиты.

Как и во всей Сербии, в дремучих лесах Топлице хватало и первых, и вторых, и третьих. Ядро этих групп составляли вчерашние воины сербской армии. У них было оружие, и они знали толк в войне, и у которых было достаточно жизненных сил, чтобы проходить по паре десятков километров в сутки, питаясь в прямом смысле слова подножным кормом и подстреленной дичью.

По оценкам оккупационных болгарских властей в лесах Топлицы и Ябланицы находилось от 1000 до 1500 сербских солдат. Вооруженные люди бродили по двое, по пятеро, но были и одиночки. Вскоре их объединит восстание, и именно они составят костяк повстанческих чет.

Одним из вождей восстания стал лейтенант войска Сербии Коста Войинович Косовац. Он не смог отступить с основной частью армии из-за ранения, остался в госпитале в Косовской Митровице, откуда скрылся, дабы не попасть в плен.

«Мне удалось убедить сербский народ в том, что Сербия не пропала и что она все равно выстоит, и будет ещё сильнее, и что всем нужно бережно охранять оружие, потому что оно нам вскоре очень пригодится», записано в Дневнике Косты Войиновича 4 марта 1916.

К августу 1916 на горе Копаоник он сформировал первую боевую пятёрку, ядро Лепосавичевской четы, позже превратившейся в Ибарско-Копаоницкий повстанческий отряд.

Военно-политическая ситуация на Балканах

После разгрома Сербии командование Антанты сформировало новый Салоникский фронт, который изначально виделся в качестве отвлекающего фронта, призванного сковывать часть германских войск, дабы воспрепятствовать их переброску на Западный фронт.

В мае 1916 года в Салоники прибыли дополнительные силы. Кроме того, к англо-французским войскам присоединялась полностью реорганизованная на о. Корфу сербская армия в составе шести пехотных и одной кавалерийской дивизии под командованием принца-регента Александра, сменившего воеводу Путника.

Вступление Румынии в войну на стороне Антанты в августе 1916 года и первая, после разгрома 1915 года, победа сербов на Каймакчалане (12 – 30 сентября 1916) пробудили надежду на то, что прорыв Салоникского фронта не за горами. Многие сербы оккупированных краёв решили переходить от слов – к делу: вооружились и укрылись в лесах. Центром восстания стала гора Копаоник, где действовал отряд Косты Войиновича. С осени 1916 года повстанческое движение становится массовым. Осознавая то, что герилья в тылу у болгар может стать фактором общей стратегии на Балканском театре военных действий, командование принимает решение отправить за линию фронта своего представителя, который взял бы ситуацию под контроль и осуществлял бы координацию действий повстанцев. Этим человеком стал поручик Коста Милованович Печанац.

Открытые источники интернет.

Собственно говоря, шеф Оперативного отделения полковник Даниил Калафатович поручил Печанцу всячески сдерживать четников до тех пор, пока из штаба не поступит сигнал к началу полномасштабного восстания. Не ранее того момента, когда союзные войска выбьют болгар из города Скопье[8].

Коста Печанац и задачи, поставленные перед ним командованием

Коста Милованович родился в 1871 году в деревне Жураковац возле Печи (Метохия, западная часть Косова). После сербско-турецких войн 1876-1878 гг. его семья поселилась в деревне Косаничка Рача, в недавно освобожденной Топлице. Накануне Балканских войн участвовал в боевых действиях, которые в тех краях называют «комитскими». «Комитские» – от слова комитаджи, антитурецкие повстанцы Славянской Македонии. Позже «Комитами» или «комитаджами» стали называть проболгарских повстанцев, а «четниками» – просербских.

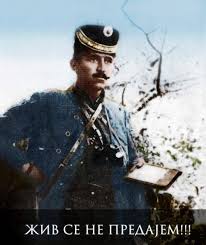

Первая мировая война застала его действующим наредником (сержантом) Сербского войска, с которым он отступил через ледяную Голгофу Албанских гор. Будучи человеком колоритной внешности – рослый бородач с пышными усами – Коста попал в центр внимания союзных журналистов, которые иллюстрировали его фотопортретами репортажи о героизме Сербского Войска, которое продолжало сражаться уже на греческом фронте, поскольку территория собственно Королевства Сербии было захвачено неприятелем.

Поскольку Коста в молодости проявил себя как командир, способный к эффективной борьбе с неприятелем в его тылу, он был отправлен сербским военным командованием в оккупированную Сербию для разведки ситуации и организации сопротивления. Дабы в тот момент, когда сербские войска приблизятся к рубежам оккупированного Отечества, он сумел бы организовать эффективную партизанскую войну в тылу австро-венгерских и болгарских войск. Теперь же бывший «комит» Коста Милованович был заброшен на французском аэроплане в Топлицу 28 сентября (н.ст.) 1916 года.

«Когда началось Топлицкое восстание, король Александр и Пашич приказали перебросить меня в страну. Моей задачей было любой ценой предотвратить любое восстание в стране. И если народ настроен на борьбу, то необходимо успокоить и тайно организовать его, то только когда наша армия разгромит врага, чтобы на его фоне, с уже организованными небольшими отрядами четников, начать четнические действия (т.е. диверсии – П.Т.), и тем самым способствовать более быстрому и эффективному продвижению нашей армии и освобождению страны»[9].

Центром восстания была гора Копаоник. И Коста Войинович, и Коста Печанац разместили там свои штабы. Сюда же прибыл отряд Влаховича из Черногории. К ним присоединились Милан Дечански, старый комит из Баната, и Рамадан Незирович, албанец из Приштины. Вскоре между Печанацем и Войиновичем возникли трения. Печанац действовал согласно инструкциям и призывал выжидать, а Войинович был полон решимости начать сражаться, и в этом имел поддержку бойцов и едва терпевшего оккупантов народа.

Открытые источники интернет.

Непосредственный повод к восстанию. Формирование свободной территории «Топлицкая держава»

В этой главке приводим данные согласно монографии проф. Института современной истории Белградского университета Андрей Митровича[10].

15 декабря 1916 в Блажево на Копаонике комиты Войиновича атаковали австро-венгерский патруль из 9 человек, спасся только один. В публикациях, посвящённых Топлицкому восстанию, обычно этот эпизод приводят в качестве обозначения начала активных действий повстанцев.

Спустя месяц немецкий консул телеграфирует канцлеру Германии:

«Все движение, по-видимому, было организовано из Битолы [удерживаемой Антантой с ноября 1916 года]… Лидерами являются четыре бывших сербских офицера, у каждого под началом примерно по 150 постоянных бойцов. Частично под принуждением они начали мобилизацию по сёлам, иногда рекрутируя мальчиков младше шестнадцати лет. После призыва их обучают в группах и отправляют с приказом собраться в определенном месте и ожидать начала восстания. Количество мужчин и мальчиков, обученных таким образом, оценивается от 400 до 600. Похоже, они планируют акцию весной. Мой доверенный агент считает, что мы должны считаться с настроем народа на восстание».

Оккупанты начали действовать. Так, в результате прочёсывания горы Рогозны, отряд Уроша Рудинца вынужден был разделиться на небольшие группы и отступить в область Нови-Пазарского санджака. Там в начале февраля он был предательски убит.

В то же время в Косовской Митровице было схвачено около 100 человек, из которых 47 человек были обвинены в принадлежности к комитскому движению. 29 из них были приговорены к смертной казни, 11-к условно-досрочному освобождению «за то, что им было меньше двадцати лет», а семь – к тюремному заключению. Из 29 приговорённых к смертной казни 13 были казнены. Остальным заменили расстрел на тюремное заключение сроками от 5 до 20 лет.

Трудно сказать: удалось бы удержать Косте Печанцу побратимов от восстания, скорее всего, не удалось бы. Ибо с одной стороны, тогда казалось, что ещё совсем немного, и придёт долгожданное освобождение, с другой стороны, болгары спровоцировали народ неуёмной болгаризацией края. Последней каплей стал печально известный «Акт о рекрутизации», согласно которому «Все мужчины в возрасте от 19 до 40 лет подлежат призыву в регулярные войска».

И поэтому когда началась мобилизация сербов в болгарскую армию, в народе раздался клич: «Не идите в неприятельские казармы, а бегите в большую казарму Ястребац и Копаоник!»[11]

Видя, что ситуация обострилась, лидеры повстанцев тайно встретились в окрестностях Лесковаца 21 февраля 1917. Совещание, в котором принимали участие около 300 повстанцев, длилась два дня. Коста Печанац пытался убедить присутствующих прекратить бой, но все остальные, кроме его адъютанта, проголосовали за всеобщее восстание.

Было решено начать в первой половине марта. Военнообязанные должны были присоединиться к вооружённой борьбе, а те, кто слишком стар, чтобы носить оружие, должны были поддерживать порядок на территории повстанцев.

Коста Печанац столкнулся с проблемой неуправляемости вооружённых соотечественников, и теперь, дабы не потерять авторитет в глазах возбуждённых и вооружённых соотечественников, он присоединил свой голос к решению о начале восстания.

Были разделены зоны ответственности: Коста Войинович был ответственен за Копаоник и долину Ибра; Коста Печанац за Топлицу, Милинко Влахович за Вранье; Тошко Влахович за Тимочскую Краину и Йован Радович за Пирот. В декларации говорилось, что «день всеобщего восстания и место мобилизации будут определены позже».

Воевода Милинко Влахович в своём районе приказал всем быть «вооружёнными и готовыми к восстанию 11 марта». Но уже 24 февраля рано утром они столкнулись с болгарским патрулём и вынуждены были вступить в бой. Болгарский губернатор Ниша сообщил австрийскому губернатору Белграда, что болгарская пехота подверглась нападению нескольких сотен комитаджей и была вынуждена отступить после «тяжёлой и кровавой перестрелки», потеряв 20 человек. Так Милинко Влахович одержал первую крупную победу в Топлицком восстании, даже не предполагая, что восстание уже началось.

А восстание началось ещё до того, как воеводы четников предприняли всё необходимое во вверенных каждому местах. Сербы стреляли в болгар, чтобы защитить своих домочадцев, болгарские жандармы убивали население в отместку. Позже Печанац жаловался, что единичные перестрелки начались уже 23 февраля, без всякого его приказа.

Болгарский рапорт от 24 февраля извещал, что сербская герилья присутствует в районах Прокупле, Куршумлии, Лебана, к юго-западу от Ниша и Лесковаца.

В тот же день Печанац и Войинович узнали, что болгары приостановили мобилизацию сербских новобранцев, дабы успокоить население. Но было уже поздно Местные комиты разгромили болгарский патруль у села Кошковац, а затем повстанцы в молниеносном походе 27 февраля освободили Куршумлию. Когда Войинович прибыл туда на следующий день, то обнаружил, что город находится под контролем повстанцев.

И тут, в связи со сложившимися реалиями, Коста Войнович объявил о начале всеобщего восстания. Печанац вновь попытался было его остановить, но по пути в Куршумлию сам дважды вступал в перестрелку с болгарскими патрулями. В Куршумлии Печанац и Войинович получили рапорт от воевод шести вновь сформированных отрядов, в котором сообщалось, что на «военном совете» они решили атаковать Прокупле на рассвете следующего дня. И 2 марта 1917 года город Прокупле был освобождён. Печанац пытался приказать покинуть освобожденный Прокупле, но другие воеводы подняли его на смех как труса. Войинович резко выступил против него и добавил: «Никто не может, даже сам король, противиться желанию народа!»

Воевода Коста Войинович перенёс свой штаб в Прокупле, ставший столицей освобождённой части Сербии, откуда разослал народу юго-восточной Сербии прокламацию о всеобщем восстании.

Восстание началось весьма успешно. За несколько суток были освобождены Куршумлия, Лебане и Власотинце, которые составили повстанческое государство «Топлицкую державу». В конце февраля – начале марта 1917 года повстанцы контролировали территорию между рекой Расина, Копаоником и Южной Моравой.

Различные источники приводят различные данные о количестве повстанцев. Чаще всего фигурирует цифра 12 тысяч четников, включая более трёх сотен кавалеристов. Вооружены винтовками разных систем. Имели 10 пулемётов, из которых, впрочем, 2 были неисправны.

Когда повстанцы находились менее чем в 10 км от Ниша, болгарский губернатор и немецкий комендант железной дороги срочно потребовали подкрепления: «Самое срочное! Начальник Генштаба Болгарии заявил, что ситуация в окрестностях Ниша смертельно опасна. Сербские повстанцы находятся в 9 км от Ниша».

Генерал фон Ремен приказал австро-венгерским войскам из Блаце выдвинуться на Прокупле, чтобы ослабить давление повстанцев на болгар. Однако 3 марта австрийская разведка была уничтожена, а затем отряд Войиновича атаковал основную часть австро-венгерского подразделения. После ожесточенной борьбы «швабы» были вынуждены отступить, и 7 марта городок Блаце был освобождён.

В тот же день произошло сражение на горе Дебелый Бърд на подступах к Нишу. Воевода Коста Печанац с двумя ротами повстанцев сдерживал наступление под командованием генерала Александра Николова Протогерова. Генерал Протогеров, так же, как и Коста Печанац, был бывшим комитом, воевал в своё время в Македонии, и дело своё знал. К тому же под его командованием были значительные силы и артиллерия.

Чтобы перехитрить противника, Печанац оставил только одну тонкую цепь стрелков на Дебелом Бърде, а сам решил воспользоваться замеченным им только что изъяном в боевом построении болгар. Убедившись, что противник слаб на правом фланге, он внезапно атаковал его кавалерией, сумев захватить множество пленных и богатые трофеи со склада, находившегося в с. Александрово. Печанац отрезал болгарам путь к отступлению на Ниш, но Протогеров, дабы не потерять всё, приказал немедленно отступать и преодолевать реку Южную Мораву вброд, поскольку мост в селе Мрамор контролировали повстанцы.

11 марта немецкий консул в Белграде констатировал: «Началось народное восстание, в котором участвуют все, кто может держать оружие в руках, даже старики и дети, а женщины несут ответственность за снабжение».

Рельеф местности в Топлице благоприятствовала ведению герильи. Топлица всегда была естественной магистралью между Косовым и остальной Сербией. Проход через долину рек Мала и Велика Косаница, естественным образом соединяет Косово с Топлицей.

Топлица – это долина, в которую можно войти со стороны Ниша через мост на юге Моравы у села Мрамора. Чтобы попасть в Топлицу со стороны Лесковаца, нужно пересечь южную Мораву. Со стороны Крушеваца можно попасть исключительно через Янково ущелье. Эти естественные входы в Топлицу защищали в 1917 году повстанцев от нападения врага. В Топлицу также можно попасть через горы, но даже сегодня на них есть дороги, которые проходят через лесистую местность, где легко устроить засаду и разгромить даже гораздо более сильного неприятеля[12].

Подавление восстания

За пределами мятежного края никто, кроме представителей командования Центральных держав и понятия не имел о том, что творится в Топлицком крае. Никакого прорыва Салоникского фронта с целью соединения с освобождённой в тылу болгар территории не могло быть и речи. Собственно говоря, сам Печанац, как мы помним, заброшен был вовсе не для того, чтобы поднимать восстание, но для организации диверсий.

Стянув войска с Салоникского, а также Итальянского фронтов, было собрано более 30 тысяч солдат, которые и начали подавление восстания. Болгары координировали свои действия с австро-венгерскими войсками, а, кроме того, для борьбы с четниками командующий болгарскими силами генерал Александр Протогеров привлёк бывшего вождя комитских отрядов ВМРО («Внутренняя Македонская Революционная Организация») Тане Николова.

Протогеров считал сербов своими злейшими врагами, во время подавления восстания использовал боевиков ВМРО в качестве карателей, не гнушавшихся ничем, способным вселить в сербах ужас. Жестокость продолжалась и в последующие месяцы при его преемниках: полковнике Тасеве (который сменил его на посту начальника) и подполковнике Дурвингове (которого выбрал Протогеров).

После разгрома «Топлицкой державы» на сербское население обрушились жестокие кары. Было сожжено дотла пятьдесят пять сёл, казнено около 20 тысяч мирных жителей края[13].

Ангажированность авторов исследований

Сегодня в Сербии выходят весьма содержательные материалы, посвящённые Топлицкому восстанию. Анализируются многие факторы, повлиявшие как на первоначальный успех, так и на катастрофу. Много материалов посвящены совершенно неизвестной для русского читателя страницы первой Мировой Войны – жестокостям болгар на оккупированной территории Сербии.

Однако есть у всех этих исследований существенный изъян.

Речь идёт об оценке конфликта между воеводами Костой Печанцем и Костой Косовцем (Войиновичем).

Одни преподносят Косту Печанца в качестве труса, а Косту Косовца – в качестве эпического героя[14].

Другие полагают, что Коста Печанац действовал строго в рамках того задания, которое было поручено ему верховным командованием, а Коста Косовец, в свою очередь, постоянно проявлял «твердоглавое» упрямство.

Полагаю, контекст, в который помещают легендарных воевод, зависит от отношения авторов к… «Правительству Национального Спасения Милана Недича».

Дело в том, что в 1941 году Коста Печанац категорически отказался поддерживать герилью четников Дражи Михаиловича и примкнувших к ним коммунистов Тито. Причём свой отказ участвовать в восстании он мотивировал как раз тем, что однажды уже поучаствовал в восстании, которое окончилось тем, что вся Топлица была «завита траурными лентами». Хотя тогда, в 1917, казалось, что фронт будет прорван со дня на день, а в 1941 каждый день после 22 июня отодвигал фронт всё дальше и дальше от оккупированной и расчленённой Сербии.

Вместе с тем, даже понимая мотивы Косты Печанца, не хотелось бы переносить ситуацию, сложившуюся летом 1941 на ситуацию, имевшую место зимой 1917.

Как бы ни были жестоки немцы, они, всё-таки, не доводили сербов до такого состояния, когда людям было уже всё равно – как умереть. При этом, полагали порабощённые сербы, «лучше погибнуть в борьбе за свободу, чем погибнуть, облачёнными в болгарскую униформу от пуль своих сыновей, братьев и отцов, сражавшихся против болгар».

Тем не менее, до конца своих дней Коста Печанац считал, что часть моральной вины за гибель тысяч людей от болгарского террора лежит в том числе и на нём. И именно этим была обусловлена его твёрдая контрреволюционная позиция в 1941. Тем более, что у «Ужицкой республики» было ещё меньше шансов дождаться освободителей, которые – как тогда казалось – вот-вот разгромят Румынию и освободят Сербию, нежели у «Топлицкой державы», тщетно ожидавшей, что освободители придут с юга.

Рассказ о «Топлицкой державе» необходим для того, чтобы лучше понять отношение различных слоёв сербского общества к «Ужицкой республики». Точнее, к пониманию того, что сербы поверженной Югославии уже имели опыт освобождения части своей территории. И они были в курсе того: какую цену придётся платить за сладкие недели свободы.

[1] https://www.academia.edu/61690209/Toplički_Zbornik_број_4

[2] https://sh.wikipedia.org/wiki/Toplički_ustanak

[3] „Slobodna Bosna“. MISLITE DA SU ALBANCI BILI NAJVEĆI NEPRIJATELJI SRBIJE: Ova susjedna država izvršila je nezapamćenu odmazdu, brutalno su pobili 20.000 ljudi, a sela sravnili sa zemljom…

[4] Корсун Николай Георгиевич. Балканский фронт мировой войны 1914-1918 гг. / Комдив Н. Корсун, проф. – М.: Гос. воен. изд-во Наркомата обороны Союза ССР, 1939. – 124 стр.

[5] Писарев Юрий Алексеевич.Сербия на Голгофе и политика великих держав. 1916 г. М., Наука, 1993. – 206 стр.

[6] Писарев Юрий Алексеевич. Сербия и Черногория в Первой мировой войне. — М.: Наука, 1968. — 375 стр.

[7] Popović, Nikola B. Srbi u Prvom svetskom ratu 1914—1918.. Novi Sad: Društvo istoričara Južnobačkog i Sremskog okruga, 2000.

[8] Божица Младеновић. Топлички устанак 1917. Збирка докумената. — Нови Сад: Прометеj, Радио-телевизија Србије, 2017. — 521, [2] c. ил., факс., портр., карты; 24. — ISBN 978-86-515-1224-0

https://books.google.ru/books?id=1kaZCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false

[9] Nikola B. Milovanović. Draža Mihailović. – Zagreb, 1985. – 384

https://znaci.org/00001/11_63.htm

[10] Andrej Mitrović.Serbia’s great war, 1914-1918. – West Lafayette, Ind. : Purdue University Press, 2007, – 412

[11] Јован В. Дерок, Топлички устанак и оружани отпор у окупираној отаџбини 1916-1918 године, Београд 1940. године, страна 25

[12] Дарко Жарић, виши кустос историчар Народни музеј Топлице. Опис терена у Топлици на коме су се водиле борбе у Топличком устанку 1917. године, Из аспекта jедног историчара и планинара. // Топлички зборник. Часопис за друштвено-хуманистичке науке година IV, број 4

https://www.academia.edu/61690209/Toplički_Zbornik_број_4

[13] Миловане Писсари (2013). «Преступления болгарских военных против гражданского населения в оккупированной Сербии во время Первой мировой войны» (PDF). Balcanica (44). Институт балканских исследований: 373–374, 381–382. doi:10.2298/BALC1344357P.

[14] Milorad Kozić. ČETNICI KOSTE PEĆANCA U DRUGOM SVETSKOM RATU. Prvo izdanje, 2004. godine. Izdavač DIGP “PROSVETA” -NIŠ Vojvode Gojka 14