Искусство есть выражение способности человека изменять окружающий мир в соответствии с его замыслами и представлениями о красоте. Это общее определение, однако, нуждается в дальнейшем пояснении того, что есть «красота», «возвышенное» и их противоположности – «безобразное», «низкое». В зависимости от понимания этих категорий можно трактовать цель деятельности человека в сфере искусства.

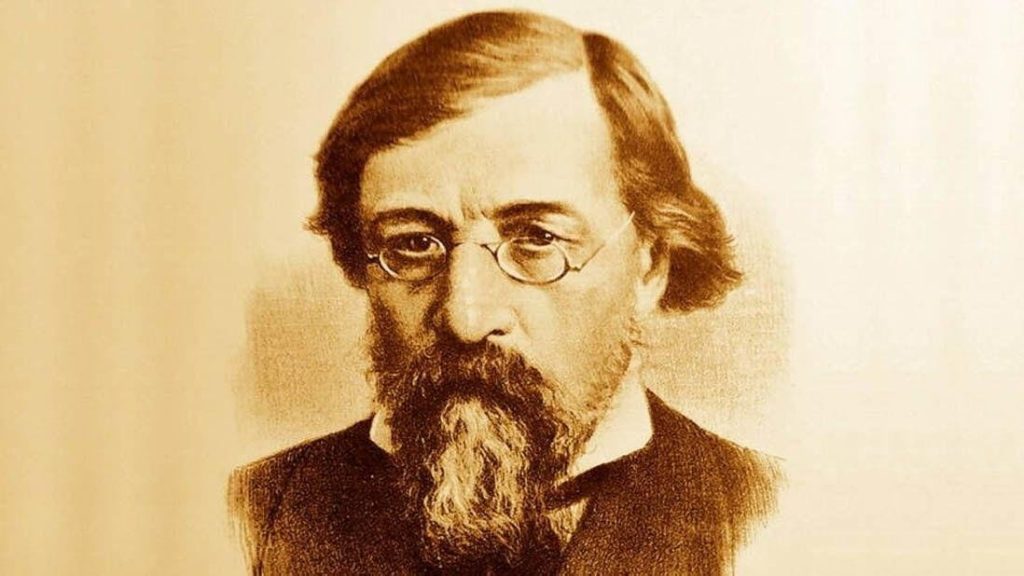

Несмотря на кажущееся согласие в положительной оценке занятия искусством как труда творчески-интеллектуального и одухотворяющего, существуют разные подходы к пониманию его задач. Один из них – утилитарный, или прагматический, когда искусству отводится подчиненная роль в выполнении полезных для общества функций (например, воспитания в определенном духе). Другой – эстетический, когда искусство трактуется как самоцель, как способ выражения присущих человеку индивидуальных представлений или общих идей, коренящихся в самой его природе и нуждающихся в творческом воплощении. В первом случае на главном месте стоит общественная польза, а во втором – потребность самопознания и самовыражения. Нередко оба подхода вступают в противоречие друг с другом, порождая внутренние конфликты у людей творчества и даже приводя к жизненным трагедиям. С целью устранения этой проблемы к вопросу о смысле искусства обращаются также философы, которые предлагают свои решения, чтобы примирить индивидуальность и общественность в восприятии культуры, согласовать свободу творчества и его практическую цель. В качестве примера можно обратиться к трактовкам философа-материалиста Николая Гавриловича Чернышевского (1828–1889) и религиозного мыслителя Владимира Сергеевича Соловьева (1853–1900).

Рассматривая мнения Н.Г. Чернышевского, уместно обратиться к его магистерской диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» (1855 г.), где автор наиболее полно высказал понимание смысла (т. е. назначения) искусства. Свое рассуждение он строит на сравнении искусства и действительности, которую первое изображает или воображает. Начинается здесь все с критики гегелевской философии, трактующей жизненный процесс как развитие абсолютной идеи. Последняя распадается на составляющие ее идеи более элементарные, которые являются в образе отдельных предметов. Соответственно, «прекрасное» (объект искусства) есть «тожество идеи и образа». Не соглашаясь с отвлеченностью этого положения, Н.Г. Чернышевский формулирует другое определение: «Прекрасное есть жизнь». Это означает, что великим то или иное произведение искусства делает не его замысел и достоинство исполнения, а сила и способ отражения в нем самой жизни (явления действительности). При этом автор замечает, что «красоту в природе составляет то, что напоминает человека […] прекрасное в природе имеет значение прекрасного только как намек на человека», иными словами, предмет представляется красивым настолько, насколько он связан с действительностью и теми ее качествами, которые определяются самим человеком как ценные.

Далее Н.Г. Чернышевский переходит к трактовкам «возвышенного», «трагического» и «комического» и делает вывод, что эти понятия создаются людьми для характеристики элементов действительности, привносимых случайностью («предмет, принадлежащий к редким явлениям красоты, […] не истинно прекрасен, а только ближе других к прекрасному, свободнее от искажающих случайностей»). «Возвышенное» становится таковым, когда какое-либо качество реального предмета, порой даже второстепенное, самим человеком определяется как главное, выдвигается на первое место, трактуется как выражение «превосходного» или «бесконечного». «Трагическое» есть столкновение предмета с судьбой, ведущее обыкновенно к его гибели, разрушению, которому человек дает нравственную оценку. «Комическое» объясняется как превосходство формы над содержанием, когда нечто пустое притязает на что-то имеющее значение. «Возвышенное», «трагическое», «комическое» существуют не сами по себе, а создаются человеком, не имея настоящего соответствия в действительности кроме случайности.

Аналогично подходит автор и к трактовке «абсолютного»: «Деятельность человека не стремится к абсолютному и ничего не знает о нем, имея в виду различные, чисто человеческие, цели. В этом совершенно сходны с другими чувствами и деятельностями человека чувство и деятельность эстетические. В действительности мы не встречаем ничего абсолютного; потому не можем сказать по опыту, какое впечатление произвела бы на нас абсолютная красота». Если продолжить эту мысль далее, то следует сделать вывод, что человек сам абсолютизирует те свойства природы, которые, будучи даже уникальными, все равно по существу своему превосходными не являются.

Искусство (архитектура, музыка и литература, в особенности поэзия) в понимании Н.Г. Чернышевского не совершенствуют действительность («Если бы искусство вытекало от недовольства нашего духа недостатками прекрасного в живой действительности и от стремления создать нечто лучшее, то вся эстетическая деятельность человека оказалась бы напрасна, бесплодна, и человек скоро отказался бы от нее, видя, что искусство не удовлетворяет его намерениям. Вообще говоря, произведения искусства страдают всеми недостатками, какие могут быть найдены в прекрасном живой действительности»). На самом же деле «искусство льстит нашему искусственному вкусу», «старается угодить нашим наклонностям, а действительность не может быть подчинена стремлению нашему видеть все в том цвете и в том порядке, какой нравится нам или соответствует нашим понятиям, часто односторонним». В другом месте автор пишет: «Сила искусства есть сила общих мест. Есть еще в произведениях искусства сторона, по которой они в неопытных или недальновидных глазах выше явлений жизни и действительности; – в них все выставлено напоказ, объяснено самим автором, между тем как природу и жизнь надобно разгадывать собственными силами. Сила искусства – сила комментария».

«Приземлив» таким образом искусство, Н.Г. Чернышевский переходит к объяснению настоящей его роли: «Искусство не должно думать быть выше действительности; это не унизительно для него. Наука не стыдится говорить, что цель ее – понять и объяснить действительность, потом применить ко благу человека свои объяснения; пусть и искусство не стыдится признаться, что цель его: для вознаграждения человека в случае отсутствия полнейшего эстетического наслаждения, доставляемого действительностью, воспроизвести, по мере сил, эту драгоценную действительность и ко благу человека объяснить ее». Итак, искусство призвано стать воспроизведением и учебником жизни, оценкой и приговором ее.

Н.Г. Чернышевский выступил критиком гегелевского идеализма, за что получил признание у материалистов (например, Г.В. Плеханова), хотя некоторые из них, развивая положения Чернышевского, дошли до полного отрицания искусства и эстетики, якобы препятствующих усвоению картины мира, основанной на естествознании (Д.И. Писарев).

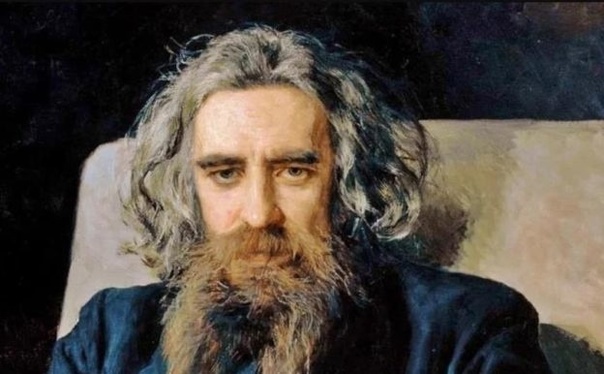

Материалистические воззрения на искусство и его значение, впрочем, не пользовались особой популярностью в интеллектуальной среде, и мысли Н.Г. Чернышевского не встретили широкого положительного отклика. Трактовка искусства продолжала развиваться философами-идеалистами, среди которых необходимо выделить В.С. Соловьева и его работу «Общий смысл искусства» (1890 г.). В ней автор также начинает с критики бытующих трактовок искусства в смысле воспроизведения природной красоты в ее наиболее типичных чертах, как они представляются взору творца. Можно заметить, что В.С. Соловьев вполне солидарен с Н.Г. Чернышевским в том пункте, что простое копирование природной красоты есть бессмысленное занятие. Следуя главному пониманию наивысшей (идеальной) цели всего существующего, или концепции всеединства («полному взаимному проникновению и свободной солидарности духовных и материальных, идеальных и реальных, субъективных и объективных факторов и элементов вселенной»), В.С. Соловьев отводит эстетике такую же роль, какую в нравственной жизни играет этика: добро находит свое воплощение в красоте («красота нужна для исполнения добра в материальном мире, ибо только ею просветляется и укрощается недобрая тьма этого мира»). И как добро находится на стадии своего воплощения в физическом, социальном и духовном мире, так точно и красота находит свое выражение в произведениях искусства, являя вечные смыслы доступными средствами: «всякое ощутительное изображение какого бы то ни было предмета и явления с точки зрения его окончательного состояния, или в свете будущего мира, есть художественное произведение».

«Отсюда, – пишет В.С. Соловьев, – троякая задача искусства вообще: 1) прямая объективация тех глубочайших внутренних определений и качеств живой идеи, которые не могут быть выражены природой; 2) одухотворение природной красоты и чрез это 3) увековечение ее индивидуальных явлений. Это есть превращение физической жизни в духовную, т.е. в такую, которая, во-первых, имеет сама в себе свое слово, и Откровение, способна непосредственно выражаться вовне, которая, во-вторых, способна внутренне преображать, одухотворять материю или истинно в ней воплощаться и которая, в-третьих, свободна от власти материального процесса и потому пребывает вечно. Совершенное воплощение этой духовной полноты в нашей действительности, осуществление в ней абсолютной красоты или создание вселенского духовного организма есть высшая задача искусства». И если для Н.Г. Чернышевского искусство, по сути, является комментарием, объяснением жизни, то для В.С. Соловьева оно превосходит «дидактическую проповедь» и становится «вдохновенным пророчеством».

Конечно, идеал и действительность разнятся между собой, почему в ходе переживания этого противоречия рождаются трагедия и комедия. В первой, пишет В.С. Соловьев, «сами изображаемые лица проникнуты сознанием внутреннего противоречия между своею действительностью и тем, что должно быть. Комедия, с другой стороны, усиливает и углубляет чувство идеала тем, что, во-первых, подчеркивает ту сторону действительности, которая ни в каком смысле не может быть названа прекрасною, а во-вторых, представляет лиц, живущих этою действительностью, как вполне довольных ею, чем усугубляется их противоречие с идеалом. Это самодовольство, а никак не внешние свойства сюжета, составляет существенный признак комического и отличие от трагического элемента».

В объяснении смысла искусства В.С. Соловьев стоит не только на почве философского идеализма, но и религиозного чувства. Христианская эстетика – это осмысление Откровения о Боге, явленного в окружающей человека природе и в самой его душе. Так, внутреннее восприятие близости Божией, произведенное от явления природы, рождает художественный образ, а духовное переживание того же облекается в мелодию или в литературное произведение религиозного содержания. Отчуждение светского и религиозного искусства В.С. Соловьев считает временным явлением, которое должно закончиться их глубоким синтезом. И если материалистическая трактовка искусства у Н.Г. Чернышевского имеет своим следствием его утилизацию, то философия искусства у В.С. Соловьева ведет к его одухотворению.