Аннотация

Статья посвящена анализу функционирования Общественно-культурного объединения «Полісьсе» в контексте общественно-политической и национально-культурной жизни Беларуси в период советской перестройки и в первые годы независимости. Основой источниковой базы работы стали впервые введенные в научный оборот документы Национального архива Республики Беларусь, материалы центральной и региональной прессы.

_________________________________________________________

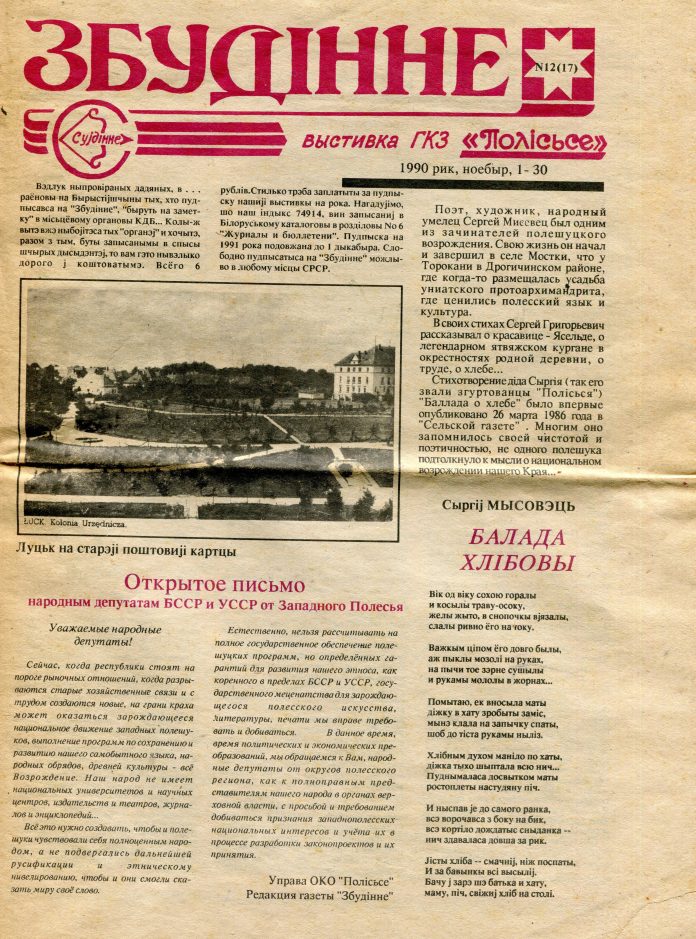

Активисты западнополесского этнополитического движения, зародившегося в 1980-е гг. в Советской Беларуси, отстаивали идею существования отдельного полесского (ятвяжского) этноса и добивались национально-культурной автономии для региона его проживания (отдельные районы Брестской области). Лидером движения являлся филолог, поэт и публицист Н.Н. Шелягович. Процесс институционализации движения начался в апреле 1988 г., когда Н.Н. Шелягович и группа его единомышленников (в большинстве своем – представители интеллигенции, родившиеся в Брестской области и проживавшие в Минске) создали Общественно-культурное объединение (далее – ОКО) «Полісьсе», активно действовавшее до середины 1990-х гг. Участники западнополесского движения критиковали национально-культурные процессы, разворачивавшиеся в БССР периода перестройки и в первые годы существования суверенной Беларуси.

Сразу после регистрации ОКО «Полісьсе» его лидеры начали бурную деятельность по составлению петиций, обращений, ходатайств, которые направлялись в различные властные инстанции. В данных документах указывалось, что в условиях белорусского культурного возрождения западные полешуки также должны были получить от государства возможности национально-культурного развития. Типичный в этом плане пассаж содержался в письме ОКО «Полісьсе», направленном председателю Верховного Совета БССР Н.И. Дементею и Комиссии по национальной политике и межнациональным отношениям Верховного Совета: «Нет у нас (полешуков – авт.) ни школ, ни техникумов, ни высших учебных заведений, ни музеев, ни художественных училищ, где бы полноценно звучал полесский язык, где обучали бы искусствам и ремеслам. У белорусов на их этнических территориях есть всё: и школы, и университеты, и журналы на родном языке, и развитая система книгопечатания. На ниве белорусского Возрождения трудится многотысячный отряд белорусской интеллигенции, настоящих патриотов своего народа. Белорусское Возрождение в той или иной степени финансируется государством. А у нас нет почти ничего – издание единственной полесскоязычной газетки и то под вопросом: нет бумаги» [1, л. 133].

Западнополесский вопрос не раз обсуждался в центральных органах власти с участием лидеров движения. На заседании Комиссии по национальной политике и межнациональным отношениям Верховного Совета БССР 12 июня 1991 г. активист пинской структуры ОКО «Полісьсе» К.Л. Удовидчик упрекнул власти в нежелании удовлетворить культурные запросы полешуков: «Я не понимаю, почему так воспринимается наша работа по возрождению языка и культуры ятвягов. Нас нужно не упрекать в том, что мы этим занимаемся, нам нужна помощь. Нужно искать пути этой помощи. А главное – нужны средства» [2, л. 131].

После обретения Республикой Беларусь государственного суверенитета критика национально-культурной политики со стороны активистов западнополесского движения резко усилилась. Н.Н. Шелягович и его единомышленники обвиняли власти в содействии радикальным националистическим силам (в частности, деятелям «Белорусского народного фронта»), директивной белорусизации, нежелании учитывать культурные потребности национальных меньшинств. В одной из статей полесскоязычного издания «Збудінне» («Пробуждение») действиям властей и белорусской националистической интеллигенции давалась следующая характеристика: «черный паук белорусизированной этноидеологической инквизиции» [3, с. 2]. 25 декабря 1991 г. в газете «Советская Белоруссия» вышла программная статья Н.Н. Шеляговича «Большевизм не умер, он только поменял имя на национальное». Автор утверждал, что на смену догматической коммунистической идеологии пришла идеология белорусского национализма, в рамках которой также отрицался какой-либо плюрализм мнений и взглядов: «Перед нами, вместо большевистской, встает белорусская национал-большевистская стена. Белорусское этническое большинство в духе вчерашних коммунистических праведников вознамерилось быть направляющей и руководящей силой нашего республиканского общества». В статье были концептуализированы идеи, которые позже легли в основу риторики ОКО «Полісьсе». Одна из них – трансформации государственного устройства Беларуси по образцу Швейцарии: «Все народы республики, осознав свое этническое предназначение, захотят иметь определенные гарантии, как те, чтобы им жить едино, так и те, чтобы им быть в этноязыковом и культурном плане самостоятельными. А для этого, вероятно, потребуется преобразовать Республику Беларусь в страну, своим административно-территориальным устройством подобную на Швейцарию, в которой будет и белорусский кантон (край), и западнополесский, и польский… В которой и русскому и русскоязычному населению также будет уютно жить». В статье Н.Н. Шелягович обозначил также свои симпатии к русскому языку как более приемлемому (по сравнению с белорусским языком) для жителей Западного Полесья средству коммуникации: «Допустим, сегодня еще недостаточно готова база для обучения западных полешуков в школах на их родном западнополесском языке. Хотя, если такую задачу поставить на государственном уровне, то она очень легко и скоро решаема. Но пусть – еще не время. Тогда давайте, в ожидании «того времени», не будем ломать души и языки западных полешуков, давайте позволим им и дальше – до лучших своих времен – обучаться на ставшем уже привычным и легким русском языке» [4]. С 1992 г. Н.Н. Шелягович все больше склоняется к союзу с политическими силами, в той или иной степени критиковавшими процессы директивной белорусизации («Партия народного согласия», «Народное движение Беларуси», Славянский собор «Белая Русь» и др.) [5, с. 31–34].

Пропагандируемые ОКО «Полісьсе» идеи имели определенный отклик в среде депутатов Пинского городского совета. В газете «Пинский вестник» в феврале 1992 г. было опубликовано обращение от имени пинской гуртыны ОКО «Полісьсе». В нем была представлена радикальная версия трактовки национального вопроса в регионе: проживавшие в Западном Полесье лица, отождествлявшие себя с белорусским этносом, именовались «белорусской диаспорой». Сообщалось, что предложение создать в структуре Совета должность ответственного за популяризацию белорусского языка и культуры встретило негативную реакцию депутатов, симпатизировавших западнополесскому движению: «А когда депутаты полесского происхождения сделали резонное замечание о том, что мы имеем свой исторический язык, на котором и общается в быту наш народ, что на Полесье живут не белорусы, а полешуки, уважаемые представители белорусской диаспоры затревожились: имперская политика КПСС «разделяй и властвуй» четко просматривается в действиях лидеров ОКО «Полісьсе» [6].

В первой половине 1990-х гг. активисты ОКО «Полісьсе» выступали за наделение русского языка статусом государственного языка, в 1995 г. подержали инициативу Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко по проведению референдума. Заместитель председателя организации, музыкальный руководитель фестиваля западнополесской песни «Етвызь» В.В. Давидович в интервью пинской газете «Полесская правда» (12 апреля 1995 г.) заявил: «Да, именно ОКО «Полісьсе» принадлежат идеи построения Беларуси как государства интернационального, в котором народ не будет делиться на основной и национальные меньшинства, то есть Беларусь должна быть в чем-то славянской Швейцарией. Именно «Полісьсе», тогда еще коллективный член «Народного движения Беларуси», в 1993 г. предлагало провести референдум по языковому вопросу. Мы считали и считаем, что официальными языками Республики Беларусь должны быть русский и белорусский языки и что в местах проживания других народов республики (поляков, литовцев, украинцев) в качестве официальных могут использоваться и их языки. На этих языках могут создаваться литературные произведения, исполняться песни, издаваться газеты и вестись телерадиопередачи. Сегодня ОКО «Полісьсе» активно поддерживает идею референдума, предлагаемого Президентом республики» [7].

Таким образом, западнополесское этнополитическое движение являлось своеобразным региональным ответом на вызовы директивной белорусизации конца 1980-х – первой половины 1990-х гг. В позднесоветский период лидеры движения пытались использовать набиравшую популярность в среде белорусской интеллигенции риторику «национального возрождения», заявляя о праве полешуков на культурное развитие. После обретения Республикой Беларусь независимости ОКО «Полесье» прибегало к тактическому союзу с пророссийскими общественно-политическими силами. Западнополесское движение практически сошло на нет после прихода к власти А.Г. Лукашенко и референдума 1995 г. Абсолютное большинство населения Беларуси (в том числе Брестчины) высказалось за придание русскому языку статуса второго государственного языка (наравне с белорусским), тем самым выбрав более близкую для себя культурно-идентификационную модель.

Литература

1. Национальный архив Республики Беларусь (далее – НАРБ). – Ф. 968. Оп. 1. Д. 4090. Л. 133–134 об.

2. НАРБ. – Ф. 968. Оп. 1. Д. 4090. Л. 130–132.

3. Черный паук инквизиции начал работу? // Збудінне. – 1992. – 1–15 ноября. – С. 1–2.

4. Шелягович, М. Большевизм не умер, он только поменял имя на национальное / М. Шелягович // Советская Белоруссия. – 1991. – 25 декабря. – С. 2.

5. Казак, О. Г. Институционализация западнополесского этнополитического движения в Беларуси: функционирование Общественно-культурного объединения «Полісьсе» (1988–1995 гг.) / О. Г. Казак // Вестник РГГУ. Серия «Евразийские исследования. История. Политология. Международные отношения». – 2022. – № 4. – С. 10–37.

6. Обращение правления пинской региональной гуртыны ОКО «Полісьсе» к народным депутатам города Пинска и Пинского района, гражданам города и района, ко всем нациям и сословиям Полесского края // Пінскі веснік. – 1992 – 8 лютага. – С. 3.

7. ОКО «Полісьсе»: все дороги ведут в Пинск // Полесская правда. – 1995. – 12 апреля. – С. 2.