Аннотация

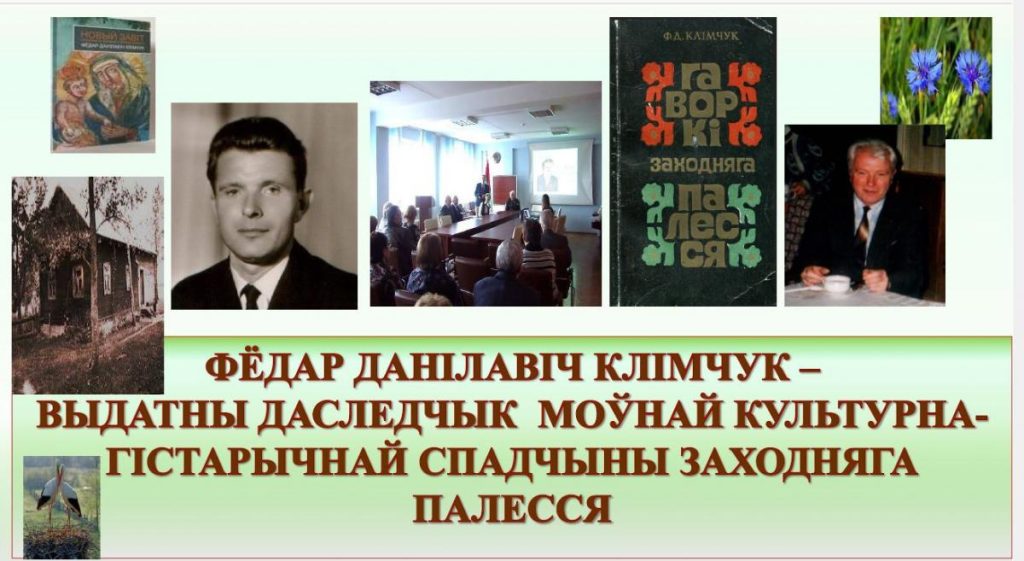

Статья продолжает очерк, посвященный интересному литературному эксперименту авторства Ф.Д. Климчука по созданию стихотворений на западнополесском диалекте. Представлен анализ фрагментов данных произведений, сделан вывод о характере и детерминированности литературного наследия филолога.

_________________________________________________________

Целый ряд произведений посвящен вопросу самоценности западнополесского микроязыка. Ф. Д. Климчук с явным неодобрением характеризовал своих земляков, которые отказывались от родного говора и переходили на русский литературный язык, рассматривая последний как более «престижную» и «статусную» форму коммуникации. В стихотворении, написанном в 1952 г., автор выразил свое позитивное отношение как к литературной норме русского языка, так и к диалекту родной деревни:

Язык пыра, ты славный на ввэсь мір,

І вэлыч я твою быз доказу прыймаю,

Прызнатысь, я люблю тыбэ, кохаю,

Ты в мойім сэрцы майіш місцічко, повір.

Алэ, шо правда, то ны в гріх,

Мні ныц ны гирша мова тая,

Якэю людэ розмовляють

В тому сылі, дэ я родывсь [1].

В произведении, написанном в августе 1953 г., повествуется о случае, который Ф. Д. Климчук наблюдал в Пинске: двое молодых людей из Загородья говорили между собой на «хохляцком» языке (местном диалекте). Горожане из их компании «обратили внимание на смешной язык», тем самым заставив молодых людей испытывать чувство стыда:

«Мусыть у вас говорать так?» – в загородця спыталы.

А той, як мову свою вчув,

Да шчэ й пытанне про йійі такое –

Почыронів, як той буряк,

Засяяв, табы сонцэ золотое,

Й проговорыв:

«Нет, так не разговаривают в нас,

У нас почті по-русску говорят січас» [2].

В стихотворении, также написанном Ф. Д. Климчуком в 1953 г., высмеиваются представители интеллигенции (в частности, учителя), отказавшиеся от родного языка ради карьерных перспектив:

– Ну кумонько, тая Надя

На учытельку ны похожа.

Коб дэ, ны знаючы, побачыв,

Сказав бы: проста сільска баба.

– Ой, кумонько, напрасно ты,

Вона правдычна учытелька:

Вона ж по-своёму зусім

Говорыты вжэ забулась [3].

Тем же пафосом проникнуто стихотворение Ф. Д. Климчука, написанное в 1956 г. В данном художественном произведении содержится упрек от лица старшего поколения в адрес молодежи, которая стыдится родного языка:

Святое знамя чэсті свэйі

Мы сохранялы, бырыглы.

Ны каплі гадосці лыхэйі

На ёго впасты ны далы.

Мы всю надію в ёму малы,

Одным йім тылько і жылы.

В ёму мы сылу доставалы

І пырыложно всюду йшлы.

Мы вам ёго пырыдалы,

Свойім потомкам законнішым.

А Вы!.. Чы ж можна буть подлішым –

Ёго одразу продалы! [4]

Одно из стихотворений Ф. Д. Климчука, написанное в 1959 г., можно трактовать как признание автора в том, что его стремление к сохранению и популяризации родных говоров жителей Западного Полесья фактически не имело активных сторонников. При этом сам Ф. Д. Климчук декларировал верность своим идеалам:

Кажуть, займаюся я йірундою,

Кажуть, ныкому ны трэба воно.

Правда, кажу вам ны пыршыною,

Вам з ёго пользы ныколы ны будэ,

Гэтака польза і всім од ёго,

Алэ ж вы тое подумайтэ, людэ:

Ныц ны поможэ з казання того [5].

Отношение Ф. Д. Климчука к общественно-политическим реалиям, в которых он жил, было неоднозначным. Анализ произведений автора позволяет говорить о его неприятии тоталитаризма позднесталинского периода. В написанном в 1952 г. стихотворении «Пыкэлна ограда» автор аллегорически повествует о лишенном свежего воздуха доме с жарко натопленной печью. Завершается стихотворение следующим красноречивым пассажем:

Скажітэ, за якую кару жыть

Прышлось людям в такуй хатаны

Й струмэнь повітра чыстого

Да сэбэ ны впустыть? [6]

Надежда на смягчение политического строя отражена в стихотворении «Ны вік зымыі пановаты», написанном в 1952 г.:

Повіе вітрэць с полудня бодрый,

Прыгоныть повітрэ стоячэ,

Розвіе пылэну – туман пыкэльный,

Зворушыть насінне лыжячэ.

Засвітыть з нэба сонцэ ласкаво,

Пробудыцьця жытте з ночы,

Збудывшысь, дасть пэршы росткы яскравы,

І зымня засмыецца охвочо [7].

В стихотворении, написанном Ф. Д. Климчуком в 1953–1954 гг., действительность изображена в наиболее мрачных тонах:

Нас давыть дэспотыйі гнёт,

Дыхання чяд для нас спрыяе,

А мы увагы ны звыртаем,

Бо вжэ прывыклы до всёго.

Нас топчуць в грязь, як якый хлам.

З нас смокчуть кров, з нас тягнуть жылы,

А мы свойім володарам

Поклоны бъем, як завжды былы [8].

В то же время Ф. Д. Климчук, очевидно, верил в идею построения социализма в будущем. Об этом свидетельствует его стихотворение, написанное накануне 45-й годовщины Октябрьской революции:

Октябр Вылікый, ты пробив

Стальную оболочку того світа,

Шо жызнь давыв, орудував, калічыв,

Жывое всэ дыржяв в гнытюшчым пэклы,

А тылько гадості всілякуй

Давав свободный розвыток й выликы пырывагы [9].

Большое влияние на творчество Ф. Д. Климчука оказала атмосфера «хрущевской оттепели». В своих произведениях автор солидаризировался с распространенным в то время осуждением жестких методов государственного управления сталинской эпохи (в ранних стихотворениях даже предвосхитил данные настроения). Белорусский историк А. А. Гужаловский в своей фундированной монографии, вышедшей в свет в 2024 г., отмечает сложность общественно-политических и культурных процессов в БССР в 1950-е – 1960-е гг. Под влиянием относительной демократизации многие жители Советской Беларуси искренне верили в преимущество советского строя. В то же время национально-культурную жизнь республики определяли крайне неоднозначные явления. В численном плане преобладали школы с белорусским языком обучения (прежде всего за счет сельских образовательных учреждений), однако уровень языковой подготовки в них был невысоким. Кроме того, слова Н. С. Хрущева о том, что построение коммунизма в Советской Беларуси прямо зависит от перехода ее жителей на русский язык, зачастую становились руководством к действию на местах. Отдельные представители интеллигенции (Б. И. Саченко, Б. А. Ржевский, братья М. М. и Л. М. Белые, А. С. Рязанов и др.) пытались вести борьбу за расширение сферы использования белорусского языка, что стоило многим из них карьерных перспектив [10]. Очевидно, подобная деятельность могла оказать влияние на взгляды Ф. Д. Климчука и его обеспокоенность сохранением родного говора. Кроме того, Ф. Д. Климчук в молодом возрасте работал в школах Брестчины и мог наблюдать сложности, с которыми сталкивались юные носители местных диалектов в процессе овладения русским и белорусским литературными языками. Это также могло стать мотивом, побудившим автора к созданию поэтических произведений, в которых содержались призывы к жителям западнополесского региона бережно относиться к своему языковому наследию. В то же время следует отметить, что распространение русского языка в советский период было вполне естественным следствием модернизации и роста социальной мобильности граждан СССР.

Таким образом, неопубликованные литературные произведения Ф. Д. Климчука могут представлять большой интерес для историков, специалистов в области этнополитологии, славянских микроязыков. Идеи сохранения культурного и языкового своеобразия Брестчины, артикулированные Н. Н. Шеляговичем и его соратниками в период перестройки, имели своих, пусть и немногочисленных, сторонников уже в 1950-е гг. Деятельность Н. Н. Шеляговича, однако, представляла собой классический пример политического авантюризма и «этнического предпринимательства», что обусловило весьма прохладное отношение к нему со стороны Ф. Д. Климчука.

Литература

1. Государственный архив Брестской области. Ф. 501. Оп. 8. Д. 11. Л. 15.

2. Там же. Л. 19.

3. Там же. Л. 21.

4. Там же. Л. 41.

5. Там же. Л. 48.

6. Там же. Л. 5.

7. Там же. Л. 14.

8. Там же. Л. 20.

9. Там же. Л. 57.

10. Гужалоўскі А. А. У светлую будучыню! Беларускае грамадства эпохі «адлігі» (1953–1968). Мінск: Выдавец Р. М. Цымбераў, 2024. С. 55–83.