Человеку XXI в. привычно слышать о партизанах, действовавших в 1812 г. в России против наполеоновских войск. При этом современный читатель воспринимает наполнение термина «партизан» не так, как этот термин воспринимался в то время, а так, как он стал восприниматься уже в ХХ в. В советской Белоруссии, наверное, все были уверены в том, что белорусские крестьяне массово поднялись на партизанскую борьбу с наполеоновской армией. В постсоветской Белоруссии активно проявилась обратная тенденция – утверждать, что партизанского движения не было, а население радостно встречало Наполеона, потому что тот хотел восстановить якобы белорусскую независимость. Но проблема споров отчасти заключается в том, что сам термин «партизан» успел поменять своё наполнение.

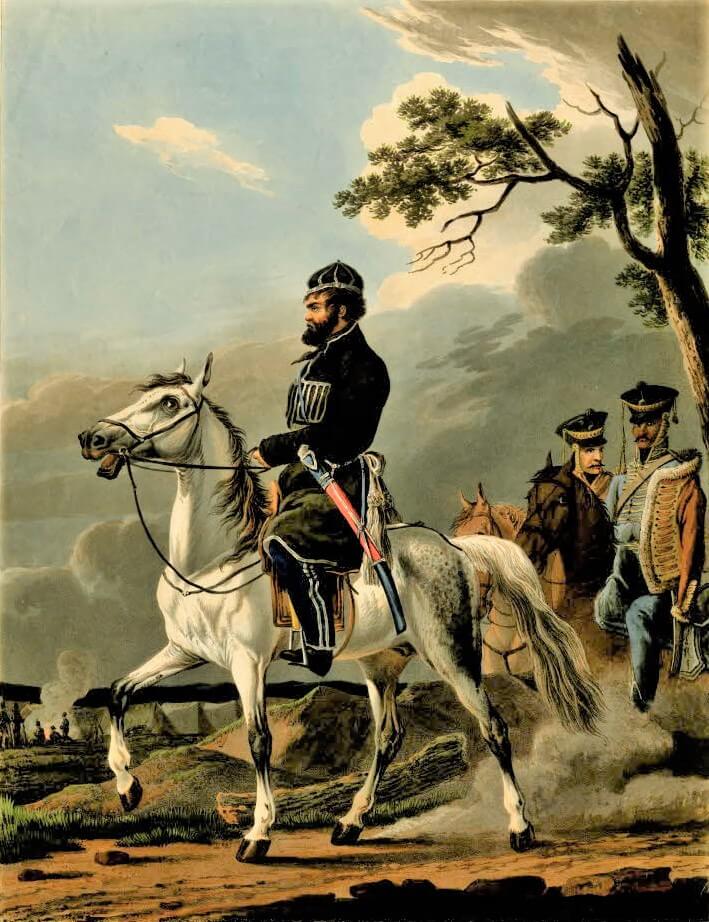

Собственно слово «партизан» не такое старое, оно появилось лишь на рубеже XVIII – XIX вв. И в начальный период своего существования означало только бойцов армейских летучих отрядов, т.е. партизан – это военнослужащий, который действует в тылу противника. Например, в книге, написанной русским партизаном подполковником, а потом и полковником Ахтырского гусарского полка1 Д.В. Давыдовым2 очень часто можно встретить слово «партизан» именно в упомянутом контексте. Причём Д.В. Давыдов разделял партизан и местное крестьянское население, организованное в отряды самообороны, называя последнее поселянами. Кроме того, Д.В. Давыдов иногда называл партизанами не всех бойцов партизанских летучих отрядов или партий, как тогда говорили, а только ту их часть, которая состояла из солдат регулярной армии. Так, в одном месте своих воспоминаний Д.В. Давыдов пишет о партизанах и казаках, отделяя последних – иррегулярные части русской армии – от регулярных (из текста мемуаров можно выяснить, что из регулярных войск в отряде Д.В. Давыдова были гусары, драгуны, егеря и артиллеристы). В конце XIX в. значение этого слова продолжало оставаться прежним3. Соответственно, партизанские действия – это лишь те, что велись армейскими летучими отрядами.

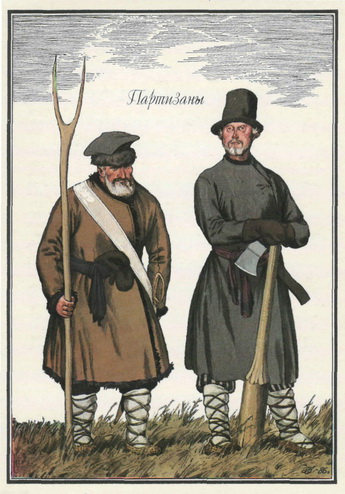

Крестьянские отряды, которые начали появляться в 1812 г., в то время к партизанским не относили. Их называли по-разному – кордоны, ополчения, вооружённые поселяне и т.д.

Но возникает проблема, каким термином обозначить совокупность всех действий (и армейских отрядов, и крестьян) в тылу противника. Нужно понимать, что термин «партизан» для современного читателя, живущего на постсоветском пространстве, связан в первую очередь с представлением о партизанских отрядах времён Великой Отечественной войны. К тому времени данное понятие приобрело сегодняшний смысл. И все действия в прошлом, похожие на действия советских партизан, стали обозначаться как партизанские. В советское время под партизанской войной или партизанскими действиями стали понимать нечто несколько иное. Если обратиться к статье «Партизанская война» в первом издании Большой советской энциклопедии, то можно сделать вывод, что в это время термин «партизан» уже имел расширенное значение, но отголоски узкого понимания термина ещё существовали. Так, партизанская война определяется как «действия отдельных самостоятельных отрядов и частей, организующихся в тылу противника или выделяемых регулярной армией»4. Из определения не понятно, те группы, которые организуются в тылу, состоят из отставших и попавших в окружение солдат или всё же из мирных граждан? Однако далее автор пишет, что «героическая борьба русского народа против иноземных поработителей – монголов, немецких “псов-рыцарей” […], поляков, шведов и др. – нередко принимала характер партизанской войны»5. После чего приводятся следующие примеры партизан и партизанских действий: отряды русских крестьян периода Смуты начала XVII в., специальные армейские отряды, выделяемые Петром I во время Северной войны 1700 – 1721 гг., действия в тылу противника в период Семилетней войны 1756 – 1763 гг., действия на оккупированных Францией территориях России и Испании в период наполеоновских войн, действия местного населения и специальных отрядов северян против южан на их коммуникациях в Гражданской войне в США 1860 – 1865 гг., а также действия французов в период франко-прусской войны 1870 – 1871 гг. По отношению к ХХ в. (следует помнить, что данный том энциклопедии вышел в 1939 г., поэтому в нём отражены события только до этого периода) к партизанским действиям автор энциклопедической статьи относит действия периода Первой русской революции («Восстание и вооружённая борьба московского пролетариата в 1905 г. является яркой страницей в истории революционной партизанской войны»), действия в тылу белогвардейских войск во время Гражданской войны в России 1917 – 1922 гг. (о белых партизанах автор скромно умалчивает, как и о русских партизанах Первой мировой войны), а также последние на то время события – действия эфиопов в итало-эфиопской войне 1935 – 1936 гг., деятельность некоторых отрядов республиканцев в тылу франкистской армии в период Гражданской войны в Испании 1936 – 1939 гг., и действия китайцев в тогда продолжающемся японо-китайском конфликте6. Однако самым значимым примером партизанской войны в советской литературе того времени всё же признавали действия периода Гражданской войны, недаром этому посвящена отдельная энциклопедическая статья7. Таким образом, энциклопедия в конце 1930-х гг. относит к партизанским действиям активность не только армейских отрядов, но и гражданского населения в тылу противника. Расширенное и «осовремененное» наполнение термина «партизан» в тот период начинает доминировать в общественных представлениях.

Если же обратиться ко второму изданию Большой советской энциклопедии, которое начало выходить после Великой Отечественной войны, то там можно обнаружить то, что термин «партизанское движение» окончательно приобрёл новый смысл. А именно, «активная национально-освободительная борьба широких народных масс на оккупированной иноземными захватчиками территории против оккупантов и их приспешников, за независимость родины»8. Т.е. термин определяется уже исключительно «не армейским» наполнением. Энциклопедическая статья подчёркивала, что партизанское движение – это активность «широких народных масс». Примеры партизанского движения в основном совпадают с примерами, которые использовались в первом издании Большой советской энциклопедии. Заметное и вполне логичное добавление к примерам, появившееся во втором издании, – это упоминание партизанского движения периода Великой Отечественной войны. Советским партизанам этой войны посвящена примерно половина объёма статьи. В этом же томе второго издания есть статья, посвящённая собственно термину «партизаны». Она интересна тем, что фиксирует изменившиеся представления о наполнении термина. Итак, партизанами называются «участники народной войны, лица, добровольно взявшиеся за оружие и ведущие боевые действия против вторгшегося иноземного захватчика или внутренней контрреволюции, но не входящие в состав регулярных вооружённых сил»9. Чтобы не путать новое наполнение со старым, в последнем абзаце сказано: «В военной литературе 18 – 19 вв., реже 20 в. партизанами назывались также участники небольших подвижных, обычно кавалерийских, отрядов, выделявшихся регулярными войсками для действий в отрыве от главных сил на коммуникациях противника, по его тылам, для расстройства его линий связи, снабжения и т.п. В настоящее время такое употребление термина “Партизаны” вышло из употребления и партизанами называются только участники отрядов, создаваемых самим населением»10.

Крестьяне оккупированных литовско-белорусских губерний России не вели боёв с французами, а оказывали сопротивление путём нападения на фуражиров или мародёров. Кстати, отставшие русские солдаты также занимались мародёрством, на что крестьянская реакция была такой же, как и в отношении наполеоновских мародёров. Российский историк А.И. Попов указывает, что советские представление о возникшей на территории литовско-белорусских губерний «народной партизанской войне» является мифом11. Однако крестьяне великорусских губерний, участвуя в сопротивлении французам, занимались тем же самым, чем их коллеги по социальной группе из более западных губерний империи. Например, герой Отечественной войны 1812 г. Д.В. Давыдов писал, что сопротивление мародёрам и фуражирам “более было делом поселян, нежели партий”»12. Тамбовский губернатор Л.С. Кологривцев специально разъяснял, что вооружённые подданные «само по себе разумеется, защищают только себя от нападений, возвращают из их домов похищенное и преграждают пути к их разорению». Кроме того, вооружённые обыватели в «коренных российских губерниях» «охраняли область не только от противника, но также от русских мародёров […]»13. Таким образом, непосредственные очевидцы крестьянской активности в великорусских губерниях указывали на то, что крестьяне в основном боролись с мародёрами, фуражирами и т.д. При этом, крестьяне как белорусско-литовских, так и великорусских губерний препятствовали мародёрству со стороны отставших русских солдат. Таким образом, крестьяне на оккупированной территории имели схожие мотивы сопротивления. Единственным отличием было то, что в великорусских губерниях крестьянскую активность часто направляли помещики, создавая отряды из своих крепостных. В губерниях же литовско-белорусских помещики массово были или на стороне Наполеона, или попытались устраниться от афиширования своей позиции, поэтому крестьянам в западных губерниях России приходилось самоорганизовываться без какого-либо участия помещиков. Сопротивление наполеоновским фуражирам и мародёрам формировалось в народной среде. Другое дело, что крестьяне литовско-белорусских губерний вряд ли могли создавать постоянно действующие отряды самообороны. Скорее всего, это были «спящие» группы, которые брались за оружие лишь в момент появления опасности. В великорусских губерниях помещики могли держать крестьянские отряды некоторое время на постоянной основе. Однако, с точки зрения людей XIX в. эта крестьянская активность как партизанское движение не рассматривалась, даже если она в некоторых случаях была достаточно массовой.

В современном представлении термин «партизан» имеет изменившееся наполнение, что нужно учитывать, употребляя этот термин по отношению к событиям более ранним, чем произошедшим в ХХ в. Что же касается корректности употребления термина «партизан» по отношению к событиям 1812 г., наверное, его можно использовать, обязательно предупреждая читателя, что в тот период понятие применялось в узком значении. Ведь современный читатель воспринимает под понятием «партизанские действия» всю совокупность борьбы в тылу врага на оккупированной территории, поэтому именно такое обозначение тех событий будет доминировать в общественном сознании до той поры, пока наполнение термина снова не изменится.

Если же говорить о партизанах в 1812 г. и иметь в виду только армейские отряды, тогда нет смысла заявлять, что партизан в белорусско-литовских губерниях не было. Они были. Ведь тот же Д.В. Давыдов дошёл со своим партизанским отрядом до Гродно. Так что в том, узком смысле слова, партизаны на белорусских территориях существовали. Что касается крестьянского сопротивления, то (в понимании термина «партизан» в начале XIX в.) нужно сказать, что таких партизанских отрядов не было нигде в мире, ведь партизанами были только армейские летучие отряды.

1Отечественную войну Д.В. Давыдов встретил подполковником Ахтырского гусарского полка, в этом же звании он создал партизанский отряд, позже получил чин полковника. Генералом Д.В. Давыдов стал в 1815 г.

2Давыдов Д.В. Дневник партизанских действий 1812 года. М.: Гос. изд. худ. лит., 1941.

3Орлов Н.А. Партизанская война // Военная энциклопедия. В 18 т. Т. 17. СПб.: Без. изд., 1914. С. 303–308; Партизанская война // Энциклопедический словарь. В 86 т. Т. XXIIа. СПб.: Семеновская Типолитография, 1897. С. 886

4Аргунов Н. Партизанская война // Большая советская энциклопедия. В 65 т. Т. 44. 1-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1939. С. 266.

5Там же.

6Там же. С. 266–268.

7Геласимова А. Партизанское движение в годы гражданской войны в СССР // Большая советская энциклопедия. В 65 т. Т. 44. 1-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1939. С. 270–280.

8Партизанское движение // Большая советская энциклопедия. В 50 т. Т. 32. 2-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1955. С. 161.

9Партизаны // Большая советская энциклопедия. В 50 т. Т. 32. 2-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1955. С. 165.

10Там же. С. 165–166.

11Попов А.И. Великая армия в России. Погоня за миражом. Самара: НТЦ, 2002. С. 24.

12Давыдов Д.В. Военные записки. М.: Военное издательство, 1982. С. 140.

13Попов А.И. Указ. соч. С. 23.