Аннотация

В ноябре-декабре 1918 г. руководство партийной организации РКП (б) Западной области было категорически против создания БССР, поскольку в белорусском случае для провозглашения национальной республики, по мнению партийных идеологов, не имелось оснований. По словам В.Г. Кнорина, заметного национального движения, с которым как «буржуазным» явлением приходилось бы считаться и бороться, в западных губерниях не существовало. Напротив, провозглашение ССРБ привело бы к развитию националистических тенденций среди белорусов.

_________________________________________________________

Еще в советской историографии отмечалось несогласие Западного областного Исполкома с идеей провозглашения БССР, причем такая позиция объяснялась непониманием партийными работниками из Смоленска методов ЦК РКП(б) по решению национального вопроса [1, с. 121-124]. В современной историографии их аргументация излагалась менее упрощенно. В частности, на страницах академической истории белорусской государственности говорится о том, что неприятие идеи создания ССРБ партийно-государственными сотрудниками Облискомзапа обусловливалось «абсолютизацией понятия интернационального единства трудящихся» [2, с. 147] и убеждением в том, что «формирование национального государства – это пройденный этап» [2, с. 144].

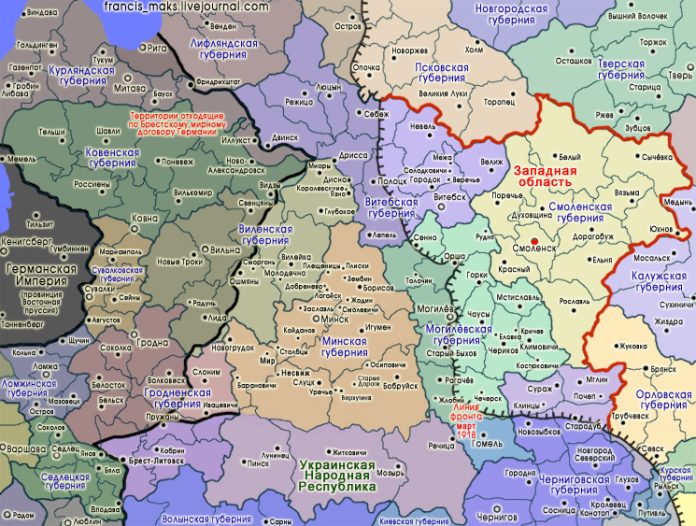

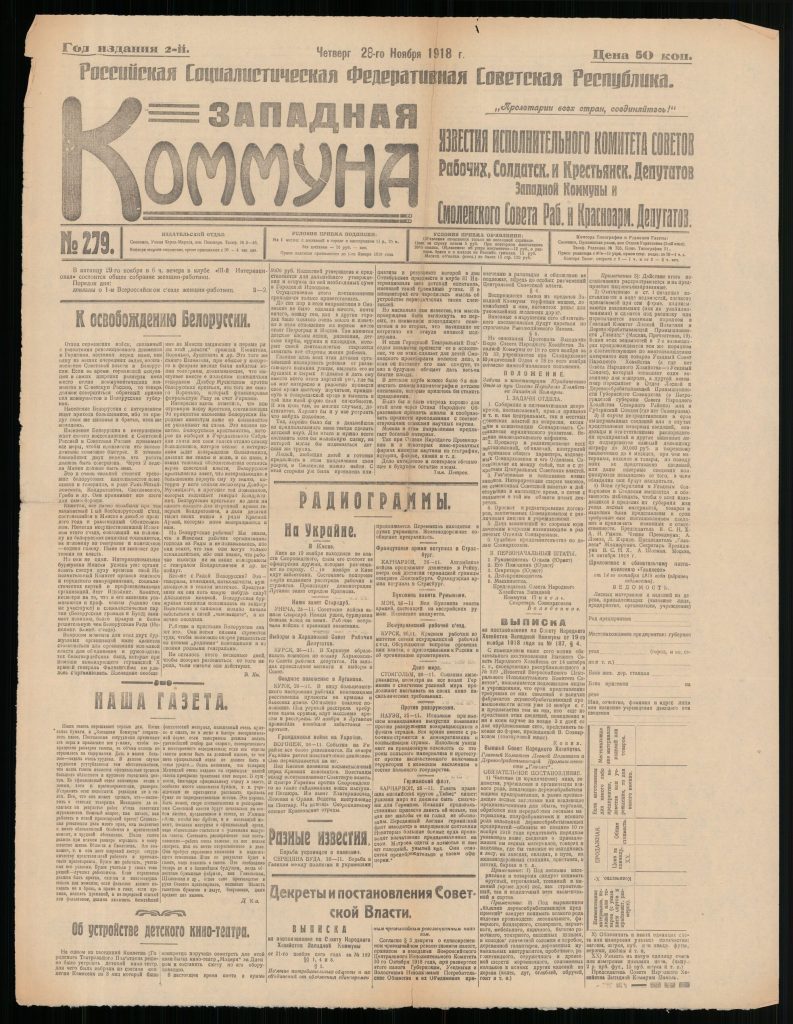

Действительно после капитуляции Германии в партийной прессе Северо-Западного обкома РКП(б) на протяжении ноября – декабря 1918 гг. обсуждались политические перспективы освобождаемой белорусской территории, которые полностью исключали идею создания БССР. Так, в заметке «К освобождению Белоруссии» от 28 ноября 1918 г. В. Кнорин отметил, что белорусское крестьянство и рабочие «с нетерпением» ожидают приход советской власти и «своего воссоединения с Советской Россией» [3, с. 1]. На освобождение Минска от немецких войск В. Кнорин отреагировал сообщением о том, что «над Минском вновь развевается красное знамя РСФСР» [4, с. 1] и уже принято решение о переносе в город партийных органов власти и его превращении в «будущий областной центр» [4, с. 1]. Не было и вопроса о границах будущей коммуны. Так, на страницах «Западной коммуны» утверждалось, что «она будет признана в составе Смоленской (за исключением двух, вероятно, ее восточных уездов), Витебской, Могилевской, Черниговской, Минской, Виленской и Ковенской губерний с областным центром – Минском во главе», причем «по мере очищения немцами или занятия нами других западных губерний, эти последние также будут присоединены к Западной Коммуне» [5, с. 1]. Показательно, что никаких проектов о создании социалистических республик вместо западной области на страницах не упоминается. Белорусская тематика связана исключительно лишь с подчеркиванием приверженности белорусского крестьянства советской власти, что проявилось еще со временем выборов в Учредительное собрание.

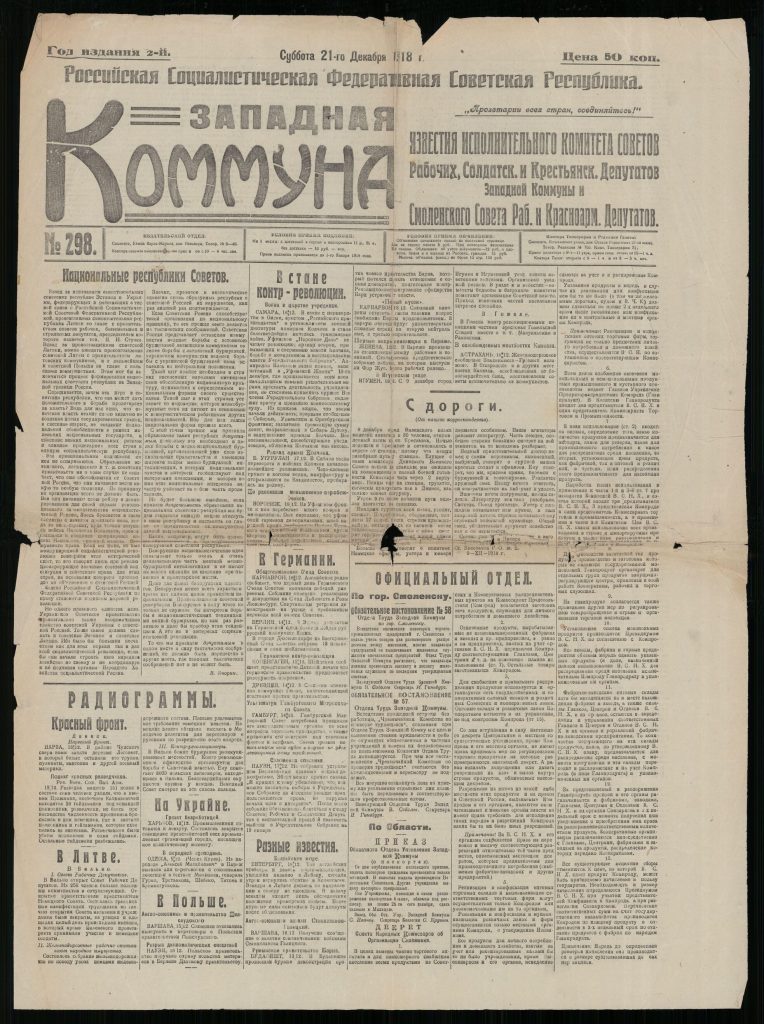

Узнав о подготовке провозглашения БССР, В. Кнорин публично выступил против данной идеи. Он прокомментировал провозглашение социалистических республик в Эстонии и Латвии. Их создание обусловливалось тактическими соображениями. В частности, такая мера обоснована «в странах, населенных народами, имеющими свою обособленную национальную культуру, привыкших к определенным национальным формам своего существования» [6, с. 1]. Именно поэтому в партии «признали образование таких республик допустимым, поскольку это необходимо в целях борьбы с мелко-национальной буржуазии, организовавшей уже свои национальные правительства и имеющих широкие кадры мелко буржуазной интеллигенции, в которых национальные чувства и интересы господствуют над интересами классовыми, и которая во имя этих национальных интересов зачастую увлекает за собою часть пролетариата» [6, с. 1]. Все это устраняет недоверие к коммунистам другой национальности и позволяет «эстонским коммунистам ведение борьбы с эстонской буржуазией, латышским коммунистам ведение борьбы с латышской буржуазией» [6, с. 1]. При этом провозглашение республик «ни в коем случае не означает, что они обособляются от Советской России, что они начинают вести какую-то особую политику» [6, с. 1]. Аргументом в пользу этих соображений являлось то, что в этих республиках в основу их правовой системы положена советская конституция и право. В. Кнорин проводил аналогию с политикой наполеоновской Франции в начале XIX века, которая повсеместно вводила Гражданский кодекс 1804 г. в зависимых от республики странах. По словам партийного деятеля, «кодекс Российской Социалистической Федеративной Советской Республики по праву становится кодексом мировой революции» [6, с. 1]. Однако правового единства, по мнению партийного публициста, было недостаточно. Например, не случайно УССР провозгласила экономическое единство, поскольку «было бы большим несчастьем для этих окраин так и для всей социалистической революции, если бы они начали строить свое народное хозяйство по-своему и не координируя и не подчиняя органам народного хозяйства социалистической России» [6, с. 1]. В любом случае стратегическая линия РКП(б) заключалась не в создании «новых государственных границ, а снесении старых, не создание национальной обособленности в рамках маленьких национальных государств, а снесение всяких национальных рогаток и слияние пролетариев всех стран в единую социалистическую республику» [6, с. 1]. В этой связи В. Кнорин ставил под сомнение необходимость создания белорусской советской республики. По его словам, стало бы «большою ошибкой, если признав допустимость образования национальных советских республик мы будем стараться каждую нацию втиснуть в свою республику и поставить во главе ее правительство из коммунистов данной национальности» [6, с. 1]. В случае провозглашения БССР ошибка заключалась в том, что в белорусском случае создание советской республики по национальному принципу не отвечало реальности. В частности, В. Кнорин указывал на то, что «белорусские националистические идеи охватывает только очень и очень незначительную часть местной мелкобуржуазной интеллигенции и не имеют никакого влияния на широкие крестьянские и пролетарские массы» [6, с. 1]. В такой ситуации создание БССР «не служило бы интересам борьбы с националистическими тенденциями мелкой буржуазии, но как раз развивало и дало бы простор этим тенденциям» [6, с. 1]. Последнее, по мнению В. Кнорина, противоречило бы интересам социалистической революции.

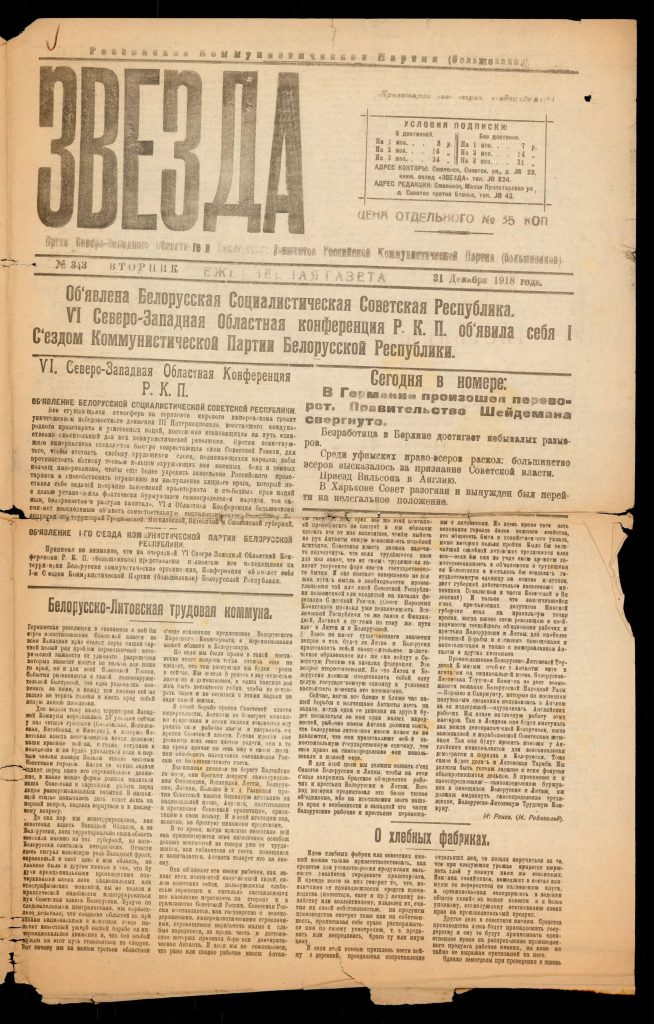

Резкая смена политики партии в вопросе о создании национальной государственности потребовало некоторых разъяснений перед активом новоиспеченной КП(б)Б. В передовице «Белорусско-Литовская трудовая коммуна» от 31 декабря 1918 г. член ЦК И. Рейнгольд признавал, что ранее «будучи принципиальными противниками подчеркивания каких-либо национальных или этнографических моментов, мы не видели и практической надобности конструироваться как Советская власть Белоруссии» [7, с. 1]. Однако в конце 1918 г. изменилась международная ситуация. Возвращение советских войск, по мнению партийного деятеля, используется странами Антанты как повод для пропаганды против РСФСР. В частности, «Советская Россия выставляется как государство с великодержавными, империалистическими стремлениями, стремящееся поработить малые и слабые народности, за права, честь и достоинство которых призвана бороться демократическая Антанта» [7, с. 1]. В целях доказательства того, что это не так, и оказалось необходимо учредить БССР.

Любопытно, что еще десять дней назад на страницах «Звезды» де-факто высказывалась противоположная точка зрения. Например, оставшийся анонимным автор передовицы «Положение на нашем западе» категорично отметал вероятность военного вмешательства Антанты. Им отмечалось, что Антанта предпочитает придерживаться «политически экономических» [8, с. 1] мер, которые в условиях Западного края не имели, по мнению публициста, подходящей почвы. Так, им отмечалось, что «Белорусская Рада и Литовская Тариба не оправдали своего существования. Они оказались слишком слабы для противодействия Советской власти» [8, с. 1]. Единственная угроза могла исходить от «националистической Польши», которую Антанта скорее всего использует против РСФСР с целью «отрезать нас от Германии» [8, с. 1]. Однако автор не сомневался в возможности без какого-либо сопротивления в центре региона «продвинуться вплоть до старых границ бывшей Российской империи», поэтому «чем скорее мы займем оккупированные немецким империализмом местности, тем лучше» [8, с. 1]. Никакого идеологического прикрытия в форме БССР для этого продвижения, несмотря на перспективу столкновения с Польшей, не предлагалось.

В заключение следует отметить, что партийное руководство Западной коммуны категорически не поддерживало идею создания БССР, поскольку не видело в губерниях национального белорусского движения, которое вынуждало бы организовывать национальную республику в интересах обороны революции и в качестве тактической хитрости в борьбе с «местной буржуазией». В основном такая точка зрения печатно отстаивалась В. Кнориным. Показательно, что перспектива конфликта с Польшей не пугала членов Облискомзапа. Следует отметить, что неприятие идеи национальной белорусской государственности не обусловлено утверждением идеалов русской политической нации, пусть и в революционной форме. Вместо концепта нации на первом месте стояла классовая принадлежность, вокруг которой выстраивалась легитимация советского государства. Только после прямого приказа из Москвы пришлось оперативно обосновывать появление БССР, причем в качестве обоснования появился «внешний» аргумент. Создание БССР подавалось как контраргумент в дипломатии и пропаганде.

- Круталевич, В.А. Рождение Белорусской Советской Республики (Провозглашение республики. Развертывание национально-государственного строительства. Ноябрь 1918 – февраль 1919 г.) / В.А. Круталевич. – Минск: «Наука и техника», 1979. – 336 с.

- История белорусской государственности. В 5 т. Т. 3. Белорусская государственность: от идеи к национальному государству (1917–1939 гг.) / А.А. Коваленя [и др.]; отв. ред. тома: В.Г. Мазец, Н.В. Смехович, С.А. Третьяк; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. – Минск : Беларуская навука, 2019. – 639 с.

- Кнорин, В. К освобождению Белоруссии / В. Кнорин // Западная коммуна. – 28 ноября 1918. – № 279. – С. 1.

- Кнорин, В. В Минск / В. Кнорин // Западная коммуна. –10 декабря 1918. – № 288. – С. 1.

- Вопрос об областях // Западная коммуна. – 3 декабря 1918. – № 283. – С. 1.

- Кнорин, В. Национальные республики советов / В. Кнорин // Западная коммуна. – 21 декабря 1918. – № 298. – С. 1.

- Ренев, И. (И. Рейнгольд) Белорусско-Литовская трудовая коммуна // И. Ренев (И. Рейнгольд) // Звезда. – 31 декабря 1918. – № 343. – С. 1.

- Положение на нашем западе // Звезда. – 21 декабря 1918. – № 336. – С. 1.