Аннотация

Виленским генерал-губернатором М.Н. Муравьевым были внесены улучшения в организацию городской и уездной полиции белорусских губерний. В частности, были немного расширены полицейские штаты, внесены рациональные начала в организацию полицейского контроля над населением, институализирована должность тысячских. Однако не приходится говорить о создании какого-либо разветвленного полицейского аппарата для политического контроля, причем и в последующие десятилетия российские власти не пошли на подобные шаги. Полиция оставалась относительно немногочисленной по своему составу.

_________________________________________________________

Приступая к мерам по реорганизации общей полиции, виленский генерал-губернатор М.Н. Муравьев в первую очередь обратил внимание на уездную полицию. Это обусловлено как тем, что в сельской местности и уездных городах проживало подавляющее большинство населения края, так и тем, что именно там более всего давала знать о себе деятельность польских повстанцев.

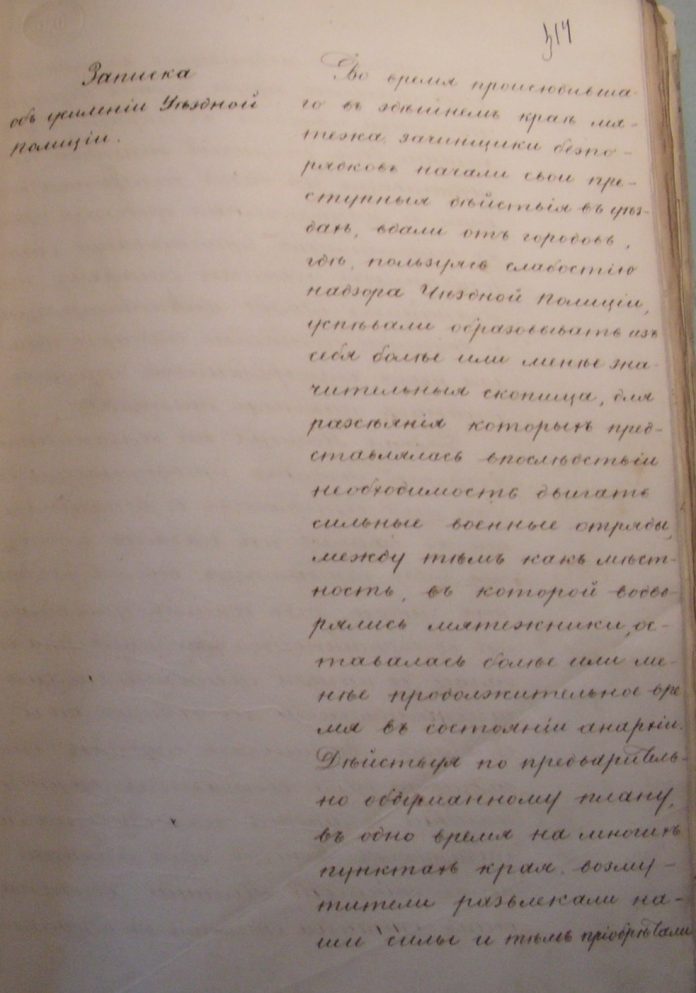

Разбираясь в причинах полной беспомощности уездной полиции в борьбе с повстанческими партиями авторы разработанной в окружении виленского генерал-губернатора М.Н. Муравьева аналитической «Записки об усилении уездной полиции» в губерниях Северо-Западного края были вынуждены признать, что главная причина неэффективности полиции коренилась в ее устройстве [1]. В записке перечислялись основные организационные дефекты уездной полиции: крайняя малочисленность полицейских чиновников при значительной населенности и размере площади стана, фактическое отсутствие в подчинении станового пристава штата нижних полицейских чинов: их обязанности исполняли выборные десятские и сотские от крестьянских общин. Оказалось, что в среднем на одного станового пристава приходилось несколько десятков тысяч жителей на пространстве не менее 1000 кв. км. В его подчинении были избираемые на год десятские и сотские из крестьян, которые либо не понимали своих обязанностей, либо просто саботировали эту повинность. Правда, в губерниях Западного края со времен Речи Посполитой повсеместно неофициально существовала должность ключвойтов, которых на русский лад именовали тысячскими и пятисотскими. Они были единственными более-менее дееспособными помощниками полицейских чиновников. Однако во время восстания их подозревали в нелояльности в силу того, что эти должности уездной полиции часто занимали беспоместные шляхтичи-католики. В итоге после длительной переписки 5 июля 1868 г. было принято решение о легализации должности ключвойта под названием тысячского. Единственным условием стало назначение на этот пост лиц православного вероисповедания, отслуживших в русской армии. Интересно, что такой вариант решения предлагался еще виленским генерал-губернатором В.И. Назимовым. Его преемник фактически поддержал такой способ институализации бывших ключвойтов. В принципе решение вопроса о сохранении этой должности в сельской полиции было единственным заметным решением в деле преобразования структуры уездной полиции белорусских губерний в 60-х гг. XIX в. Все остальные проекты от учреждения уездной полицейской стражи до введения должности помощника станового пристава оказались нереализованными. Интересно, что неудача по введению в белорусских губерниях уездной полицейской стражи во многом связана с позицией виленского генерал-губернатора М.Н. Муравьева, который вопреки мнению подчиненных ему губернаторов настоял на создании уездных жандармских команд. К концу 60-х гг. XIX в. численность чиновников уездной полиции почти не изменилась от спроектированных 17 февраля 1863 г. штатов: в 1870 г. на службе в уездных полицейских управлениях находилось 569 штатных чиновников.

В 1870 г. с началом работы Комиссии о губернских и уездных учреждениях, призванной подготовить общеимперскую реформу полиции, губернаторам, в том числе западных губерний, было предложено изложить свое видение недостатков уездной полиции и возможных способов их устранения. Все губернаторы признавали несостоятельность уездных полицейских управлений. Самую категоричную оценку дал виленский губернатор Е.П. Стеблин-Каменский, заявив, что преобразования 1862 г. имели «характер только внешний, коснувшийся исключительно административных частей», но «коренного же преобразования не было» [2]. По расчетам минского губернатора В.Н. Токарева в среднем на одного станового выпадал участок площадью в 2450 кв. верст с населением в 33600 душ. При таком пространстве и населенности даже самый ответственный становой пристав попадает в ситуации, когда выполнение служебных обязанностей «становится иногда невозможным» [3]. Витебский губернатор П.Я. Ростовцев признавался в том, что «в некоторых станах есть уголки, где о приставе знают лишь понаслышке» [4]. Губернаторы направили целый ряд предложений: от упразднения управлений или кардинальной перестройки принципов их работы до учреждения полицейских стражников вместо совершенно непригодных к полицейской службе десятских и сотских.

Однако эти проекты не привели к каким-либо подвижкам. Спустя несколько лет виленский генерал-губернатор П.П. Альбединский в своем всеподданнейшем отчете об управлении Северо-Западном краем за 1874–1877 гг. констатировал, что «действующие ныне штаты полиции вовсе не соответствуют современным потребностям. Преимущественно страдают в этом отношении штаты земской полиции, в состав которой входят некоторые органы, как например: тысячские, сотские и десятские, как давно уже отжили свое время» [5].

Единственным важным изменением в структуре уездной полиции в правление Александра II после 1862 г. стало введение в Российской империи с 9 июня 1878 г. института урядника, который по своему положению приблизительно соответствовал околоточному надзирателю городской полиции. Введение этой должности, несомненно, увеличило силы уездной полиции в большинстве губерний империи: становые получали нового подчиненного, который в числе прочих своих обязанностей мог руководить десятскими и сотскими выборными от крестьян. Однако в западных губерниях положительный эффект от этой меры оказался меньше. Это обусловлено тем, что обязанности урядника в основном совпадали с кругом задач тысячских, а их количество, например, в 1867 г. в губерниях Северо-Западного края составляло 660 человек, а после закона 1868 г. не должно было превышать 3-х человек на один стан. В результате появление урядников не воспринималось как кардинальное улучшение ситуации: в 5 белорусско-литовских губерниях предусматривалось всего 657 их должностей.

Чуть лучше обстояло дело в городских полицейских управлениях в силу незначительной площади городов, немного более дееспособной по сравнению с выборными от крестьян полицейской командой. Не случайно в проектах по улучшению положения уездной полиции часто можно встретить отсылки на организацию полицейской службы в городах. В Виленской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерниях по штатам от 17 февраля 1863 г. полагалось 8 городских полицейских управлений в составе 72 чиновников. В течение 1863–1864 гг. по ходатайству местной администрации, поддержанной виленским генерал-губернатором М.Н. Муравьевым, были открыты городские полицейские управления в Пинске, Белостоке и Полоцке, а также расширен штат и повышена разрядность большинства управлений для увеличения жалования чиновникам.

Однако и в городах полиция далеко не всегда могла отслеживать протестные настроения и им противодействовать, бороться с уголовными и административными правонарушениями. В этом отношении ярким примером является постановка полиции в административной, политической и культурной столице Северо-Западного края Вильно. В частности, на весь город с населением более 64000 человек по утвержденным МВД 17 февраля 1863 г. штатам приходилось всего 18 полицейских чиновников и 112 нижних чинов, то есть плотность полиции составляла 2 чел. на 1000 жителей. Это, по всей видимости, максимальный показатель для городов Северо-Западного края в этот период: например, для Минска плотность полиции составляла 1,8. Впрочем этот критерий условен, поскольку не учитывает тот факт, что весь состав полиции никогда не находился на улице, так как полицейская команда дежурила посменно. Только в результате спешных действий виленского губернатора С.Ф. Панютина и виленского генерал-губернатора М.Н. Муравьева в течение 1863–1864 гг. был увеличен состав полицейской команды, налажено ведение контроля над перемещением жителей в городе с учреждением домовых книг и адресного стола. Кроме того, было рационализировано разделение города на новые полицейские участки и размещение полицейских постов. От домовладельцев потребовали нанять дворников, обеспечить освещение улиц перед входом в дом и вывеску указателей с названиями улиц и номерами домов. Для дворников и сотрудников полиции были разработаны должностные инструкции. Все эти меры, безусловно, улучшили эффективность полицейской службы, и часть из них была распространена на остальные города края. Отчасти благодаря им удалось быстро задержать одного из самых непримиримых руководителей польского восстания в крае К. Калиновского. После того как в распоряжение жандармов попали сведения о приблизительном адресе и фамилии, под которой скрывался Калиновский, его арест в Вильно не потребовал больших розыскных усилий, поскольку последний для проживания был вынужден зарегистрироваться под фальшивой фамилией В. Виторженца.

Вместе с тем многие преобразования осуществлялись благодаря контрибуционным сборам и личной административной власти генерал-губернатора, поэтому не случайно накануне своей отставки М.Н. Муравьев предписал учредить специальную комиссию для разработки штата Виленского ГПУ. Впрочем, комиссия была сформирована и приступила к работе только в 1867 г. при генерал-губернаторе Э.Т. Баранове. За модель при разработке полицейского устройства взяли преобразования, проведенные в полиции Санкт-Петербурга. Однако как только проект был подготовлен, его подвергли критике за несоответствие текущему законодательству и финансовым возможностям государственного и городского бюджета. В итоге за основу были приняты предложения виленского полицеймейстера М.И. Федорова, поддержанные генерал-губернатором А.Л. Потаповым. Интересно, что проект был отправлен на экспертизу начальнику столичной полиции обер-полицеймейстеру Ф.Ф. Трепову. Последний заметил, что при предлагаемом жаловании эта реформа обречена на неудачу, поскольку «столь скудные оклады … не приведут без сомнения ни к улучшению состава должностных лиц, ни к исправлению самого способа отправления полицейской службы» [6]. Эти скептические замечания остались без последствий, и 12 июля 1868 г. новый штат в составе 20 полицейских чиновников и полицейской стражи из 39 околоточных надзирателей и 132 нижних чинов получил утверждение.

В конце правления Александра II в Вильно проживало уже чуть более 88000 горожан, а в штате полиции числилось 24 полицейских чиновника, 39 околодочных надзирателя и 132 нижних чина, т.е. 2,2 полицейских на 1000 жителей. Этот состав при условии, что полиция по-прежнему не только обеспечивала правопорядок, но и являлась исполнительным органом местной администрации, был недостаточным. По мнению виленского губернатора Е.П. Стеблин-Каменского, объем полицейской работы поставил «настоящий штат полиции в невозможность относиться с должною исполнительностью к делу, хотя бы при самом искренне честном направлении, при самой усердной и настойчивой деятельности каждого из них». В городском полицейском управлении чиновники с трудом исполняли 50 % всех видов обязанностей. Положение усугублялось низким размером жалования классных чиновников и городовых так, что оказалось «невозможно иметь сколько-нибудь соответствующих своему назначению ни участковых приставов и их помощников, ни околоточных и городовых». Виленский губернатор Е.П. Стеблин-Каменский был вынужден констатировать, что «во всей губернии между полицейскими чинами не только нет ни одного с высшим образованием, но даже почти ни одного получившего среднее образование». Полицейские чиновники «очень мало дорожат службой и заботятся только о том, чтобы приискать место, более обеспечивающее их существование, отчего состав постоянно меняется и должности замещаются лицами из разных других ведомств и нередко такими, умственное развитие и нравственное направление которых далеко не соответствует цели учреждения государственной полиции» [7]. Все это роняло престиж представителей российской власти в глазах местного населения края и не позволяло эффективно обеспечивать управление и охрану общественного порядка.

Таким образом, в правление Александра II полиция существовала в условиях временных преобразований в преддверии будущей реформы. Не случайно в законодательных актах того времени часто встречалась оговорка о временном характере вводимых штатов или изменений. В белорусских губерниях Западного края, где в силу политических последствий польского восстания 1863–1864 гг., казалось бы, следовало ожидать мер по усилению состава и численности полиции, российские власти не пошли по пути создания разветвленного аппарата общей полиции. В деле преобразования полиции виленский генерал-губернатор М.Н. Муравьев выступил не столько как реформатор, сколько последовательный и профессиональный администратор, улучшивший работу и отчасти организацию местной полиции. При этом в ряде начинаний он оказался продолжателем инициатив, предложенных во время руководства его предшественника В.И. Назимова. Единственным существенным моментом стало замещение подавляющего большинства штатных должностей чиновниками православного вероисповедания. После отмены военного положения и снижения контрибуционных сборов были отменены дополнительные выплаты для чинов полиции, переводившихся на службу из внутренних губерний. Низкий престиж и материальная обеспеченность полицейской службы, сравнительная малочисленность полицейских чиновников затрудняли повседневное управление и ослабляли контроль государства над бывшей мятежной окраиной империи. В советской историографии Александра II любили критиковать за непоследовательность и компромиссный характер проводимых им реформ из-за присущих императору опасений подорвать основы своей самодержавной власти. На примере же преобразований общей полиции в белорусских губерниях можно скорее сказать, что правительство царя-освободителя гораздо больше интересовалось и занималось реформами, чем укреплением своей «властной вертикали» на местах.

1. ЛГИА. Ф. 378. Оп. 1863. Д. 18. Л. 315–320.

2. РГИА. Ф. 1316. Оп. 1. Д. 23. Л. 24.

3. Там же. Л. 522.

4. Там же. Л. 150.

5. Отдел рукописей РНБ. Ф. 16. Д. 51. Л. 98.

6. ЛГИА. Ф. 378. Д. 24. Л. 182.

7. РГИА. Ф. 1316. Оп. 1. Д. 132. Л. 11, 7, 6, 12.