Начало ХХ века в истории Российской империи (РИ) характеризовалось серьезными социально-экономическими и политическими потрясениями, которые оказали значительное влияние на дальнейшую судьбу страны. Одним из наиболее важных событий этого периода по праву считается издание российским императором Николаем II «Высочайшего манифеста об усовершенствовании государственного порядка», который в исторической литературе известен как Манифест 17 октября 1905 года или Октябрьский манифест. Этот документ, по своей сути, стал важнейшей вехой в политической истории Российской империи и имел серьезные последствия не только для центральных регионов, но и западных окраин, в том числе современных белорусских земель (Минской, Витебской, Могилевской и Гродненской губерний).

На рубеже XIX–XX столетий социально-экономическая и политическая ситуация в России была довольно сложной, так как старая и неповоротливая политическая система управления государством с трудом реагировала на происходящие изменения как внутри страны, так и на международной арене. При этом в Российской империи наблюдались признаки быстрой экономической модернизации (рост промышленности, железнодорожного транспорта, концентрация крупных рабочих масс в городах и пр.) с одновременным довольно глубоким аграрным застоем, при котором земельный вопрос оставался неразрешенным. Кроме того, в сфере политики постепенно нарастало напряжение и недовольство среди всех слоев населения: рабочие требовали сокращения рабочего дня и свободы организации, интеллигенция – реформ и гражданских прав, а национальные движения на окраинах – культурных свобод и автономии [6]. Все это был характерно и для белорусских губерний, где сочетались общероссийские проблемы и местные особенности, среди которых немаловажную роль играли этнокультурная многослойность (большое количество проживавших здесь поляков и евреев) [2].

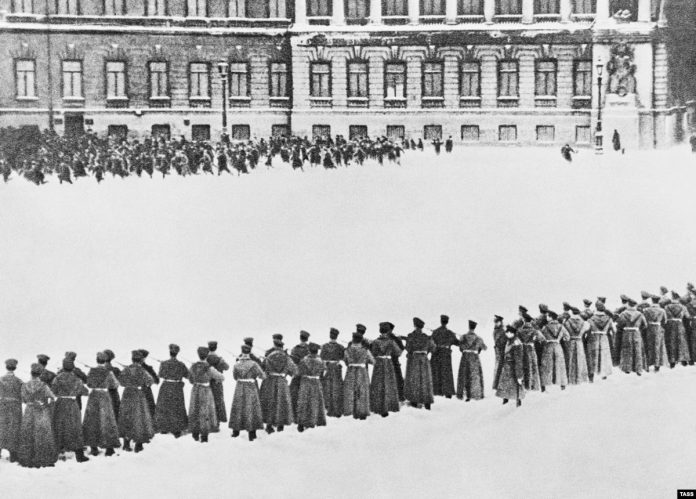

В начале XX века западные губернии испытывали последствия промышленного кризиса 1900–1903 годов и поражения страны в русско-японской войне. К 1905 году здесь, как в ряде других регионов РИ, участились крестьянские выступления, стачки рабочих (Минск, Витебск и др.), а также усилилась работа политических партий и движений, в том числе местных националистически настроенных организаций. Кроме того, в апреле – сентябре 1905 года в белорусских губерниях состоялось около 400 выступлений крестьян в 32 уездах из 35 [9]. Однако, несмотря на недовольства, российская монархия все еще не была готова к серьезным переменам, что продемонстрировали события после «Кровавого воскресенья» 9 января, когда в Санкт-Петербурге была расстреляна мирная демонстрация трудящихся, которые в истории получило название «Революции 1905 – 1907 годов».

В первой половине 1905 года, на фоне постоянно растущих забастовок, бунтов на предприятиях и в деревне российское правительство пыталось справиться с ситуацией, выпуская многочисленные законодательные акты и указы, а также применяя силовые методы. Причем многие в окружении Николая II открыто выступали за серьезные буржуазных реформы, созыв Учредительного собрания, гражданское равенство и даже законодательное ограничении самодержавия, то есть – скорейшую модернизацию страны на путях конституционализма [4]. Поэтому в мае 1905 года появился проект создания в России нового законотворческого органа, который бы стал своеобразным посредником между монархом и народом и занимался бы рассмотрением предложений граждан и процессом внесения соответствующих поправок в официальное законодательство. Однако Николаю II подобный законопроект не понравился и были изданы лишь указы, согласно которым каждый гражданин или группа могли подать на рассмотрение документы об изменении государственного порядка, а также о том, что вся власть принадлежит исключительно императору [10]. Это не только не успокоило обстановку, но и еще больше вызвало недовольство масс, в конечном счете вынудив императора пойти на уступки.

В конце лета 1905 года был принят Высочайший манифест от 19 августа, который учреждал Государственную Думу как высший «законосовещательный орган» (так называемая Булыгинская дума по имени автора министр внутренних дел Александра Булыгина), созыв которой планировался на январь 1906 года [9]. При этом от выборов в Булыгинскую думу полностью отстранялись рабочие и бедное крестьянство, женщины, военнослужащие и учащаяся молодежь и, по сути, никакой определяющей роли в управлении страной она не имела, так как Николай II хоть и поделился законодательными полномочиями, но оставил за собой всю полноту исполнительной власти. Это вызвало еще большее возмущение в обществе и к октябрю 1905 года волнения охватили всю страну, что вылилось во Всероссийскую октябрьскую политическую стачку 12 – 18 октября, когда бастовало свыше двух миллионов человек, в том числе в белорусских губерниях около 40 тыс. [6]. Паралич железных дорог и промышленности сделал управление страной практически невозможным и угрожал существованию армии, финансам, вынудив Николая II и его окружение пойти на серьезные шаги по совершенствованию государственного устройства.

В высших кругах чиновничества РИ и политической элите уже к середине 1905 года было четкое убеждение в том, что предложение обществу своеобразных «косметических» уступок в виде «ограниченной конституции» вполне может разрядить ситуацию и поможет сохранить монархию. Главным вдохновителем и исполнителем идеи реформ стал председатель Совета министров граф Сергей Юльевич Витте, который считал, что власть стоит на развилке: или диктатура, или конституция. При этом в отличие от Николая II многие в окружении императора выступали за второй вариант, а его дядя великий князь Николай Николаевич требовал незамедлительного введения конституции, в противном случае обещая застрелиться прямо в кабинете монарха [3]. В воспоминаниях и дипломатических донесениях Витте отмечал, что реформа должна быть достаточно широкая, чтобы привлечь на сторону системы умеренную интеллигенцию и служить противовесом революции [1].

В разработке документа, помимо Витте, приняли участие сенатор и юрист Николай Вуич и сенатор Алексей Оболенский. Представление императору и подписание происходило в условиях секретности: многие губернаторы и министры узнали о документе одновременно с населением. По воспоминаниям современников, император подписал Манифест 17 октября (30 октября по новому стилю) «с тяжелой думой» [4].

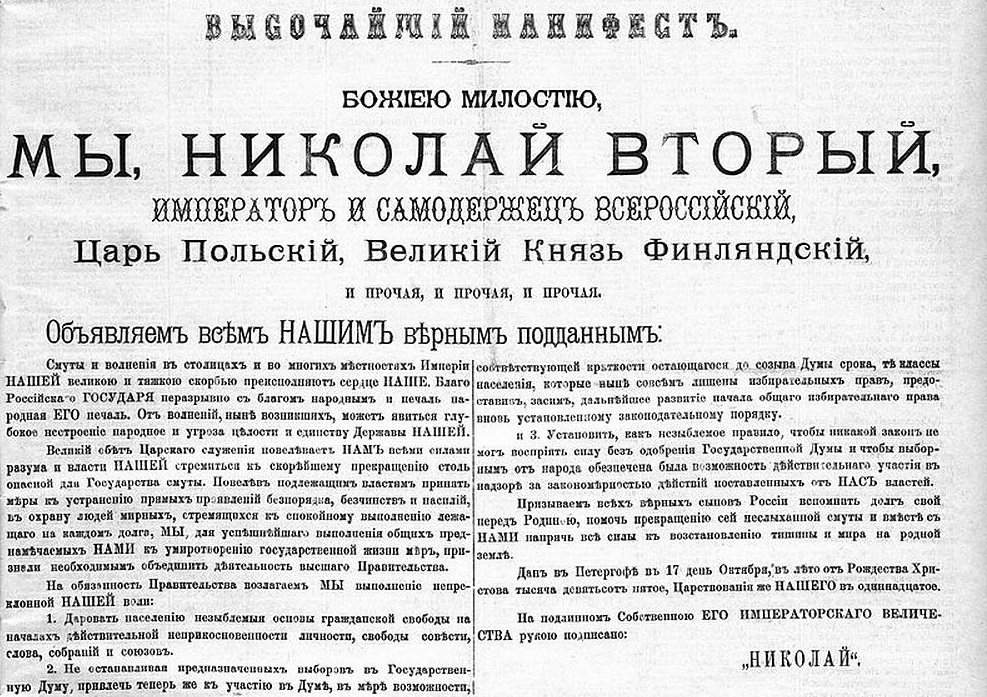

Содержание документа, который российский император в одном из свои писем матери назвал «ужасным», было опубликовано на следующий день и было выдержано в традиционном великодержавном стиле. В нем выражалась забота и печаль самодержца о народном благе, содержались опасения по поводу угроз целости и единству государства, а также указывалось на меры по охране «людей мирных» и желание завершить «период Смуты» в России [7]. Для этого предполагалось «даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов…», а также провести выборы в Государственную думу, разрешив участие в них группам общества, которые до 1905 года были лишены избирательных прав. Фактически право голоса получило практически все взрослое мужское население страны, независимо от сословия или материального положения. Важные изменения произошли и в сфере полномочий будущей Государственной думы. В частности, указывалось на то, что теперь в Росси ни один закон не сможет вступить в силу без одобрения депутатов, которым обещалась возможность «действительного участия» в надзоре за закономерностью действий прочих властей. В завершении Манифеста Николай II выражал надежду, что революционная смута прекратится, а люди вспомнят свой долг перед родиной и будут совместно работать на ее благо [5].

На самом Манифесте попытка реформировать государственное управлении страной не закончилась. Уже 19 октября (1 ноября), согласно указу Николая II «О мерах к укреплению единства в деятельности», все министерства и основные ведомства объявлялись частями единого государственного управления [4]. 11 декабря последовал новый избирательный Закон, где были объявлены четыре избирательные курии – землевладельческая, городская, крестьянская и рабочая. Правда, в выборах не было разрешено участвовать женщинам, молодежи, военнослужащим и представителям народностей, ведущих кочевой образ жизни [10]. Таким образом, Манифест 17 октября стал лишь первым шагом, запустившим процесс формирования конституционной монархии в РИ, который формально был завершен 5 марта 1906 с Высочайшим манифестом о преобразовании Государственного Совета, по которому половина его членов уже не назначалась императором, а избиралась [5]. При этом он не только не стал инструментом, который бы полностью успокоил ситуацию в стране, но и оказал одно из решающих значений на постепенное ухудшение внутриполитической обстановки, в том числе и в западных регионах, где последствия принятия Манифеста выразились особенно ярко.

В белорусских губерниях, как и по всей России, подписание Манифеста 17 октября вызвало неоднозначную реакцию. В крупных городах (Минск, Вильно, Витебск) либерально настроенные силы и интеллигенция восприняли документ как победу и повод для массовых празднований и митингов [9]. Причем некоторые из них закончились крайне плачевно, оказав серьезное влияния не будущее развитие событий по всей стране. В частности, 18 октября по согласованию с губернатором Павлом Курловым в Минске на привокзальной площади был расстрелян многотысячный митинг: по официальным данным, 52 человека было убито, а 124 – ранено [8]. Резонанс «Курловского расстрела», произошедшего в день опубликования Манифеста, стал настолько серьезным, что заставил власти начать следствие, а революционные партии получили возможность усилить свою пропаганду среди населения, убеждая его в том, что борьба с самодержавием должна быть продолжена.

Не лучше была ситуация и в деревне, где крестьяне ожидали радикальных решений по земельному вопросу, чего 17 октября не произошло. Более того, не успокоил крестьянство и Манифест 3 ноября 1905 года, в соответствии с которым прекращалось взимание выкупных платежей. Поэтому количество выступлений в деревнях продолжило расти: в октябре 1905 года здесь было отмечено 54 крестьянских бунта, в ноябре – 154, в декабре – 286, в январе 1906 года – 135 [9]. Причем крестьянское движение с каждым годом все больше стало приобретать политическую окраску.

Помимо всего прочего, Манифест 17 октября создал условия для еще большей политической поляризации общества, в том числе и в белорусских губерниях. Так, либеральная часть общества консолидировала свои силы, создав ряд партий, из которых наиболее влиятельными стали конституционные демократы (кадеты) и «Союз 17 октября» (октябристы). Группы кадетов и октябристов уже осенью 1905 года возникли в Минске, Вильно, Могилеве, Пинске. В свою очередь, крайне правые силы, выступавшие за сохранение самодержавия, группировались вокруг «Союза русского народа», членов которого стали называть «черносотенцами». В конце 1905 – начале 1906 годов черносотенные организации появились в Минске, Гомеле, Витебске, Пинске, Орше, Глубоком и др. [2]

В свою очередь, левые партии негативно восприняли Манифест 17 октября и занялись организацией стачек и забастовок, надеясь продолжить революционное движение как в городах, так и деревне. В последнем случае, воспользовавшись законным правом, данным им Манифестом, в Минской группе Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) была создана окружная крестьянская организация. Позже в Городокском, Дриссенском, Речицком, Игуменском уездах возникли организации Всероссийского крестьянского союза. Кроме того, в результате переговоров между организациями РСДРП, Бунда (Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России), эсеров (Партия социалистов-революционеров) и железнодорожного союза стали создаваться коалиционные комитеты, комиссии и советы, которые должны были контролировать ситуацию на местах в целях продолжения революционного движения. Такие органы возникли в Минске, Витебске, Полоцке, Гомеле, Барановичах, Волковыске, Мозыре и Лунинце [9]. Причем большинство в этих организациях принадлежало меньшевикам, эсерам и бундовцам, что подталкивало большевиков к активизации своей деятельности, вылившееся в конечном счете к усилению их влияния в обществе.

В целом же, последствия Манифеста 17 октября в белорусских губерниях были схожими с тем, что происходило во всей Российской империи. С одной стороны, документ дал импульс к массовой политической организации общества, в рамках которой создавались профсоюзы, политические партии, кружки и пр. При этом последующие события, в том числе выборы в первую Государственную думу (работала всего лишь с 27 апреля по 8 июля 1906 и была разогнана Николаем II), продемонстрировали, что основные разногласия в политическом поле страны решены так и не были.

С другой стороны – борьба между различными политическими силами привела к радикализации действий некоторых из них и жесткой ответной реакции со стороны государства. По стране прокатились различные террористические акты, а правительство отреагировало массовыми репрессиями. Дополнило ситуацию в белорусских губерниях и усиление национальных требований, что постепенно усиливало центробежные тенденции во взглядах местных политических организаций. Все это в своей совокупности создавало как в регионе, так и по всей стране эффект «бомбы замедленного действия», которая взорвалась в 1917 году, прекратив многовековое существование Российской империи.

ЛИТЕРАТУРА

- Витте С. Ю. Избранные воспоминания. – Москва: Мысль, 1991. – 719 с.

- История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец – Минск: Амалфея, 2000. – 672 с.

- Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте: Мемуары. – Москва: Республика, 1993. – 391 с.

- Левакин И. В. Императорская «конституция» 1905–1906 гг. (исторический контекст, содержание, причины провала) // Правопорядок: история, теория, практика. – 2022. – № 1 (32). – С. 13–20.

- Манифест 17 октября 1905 г. Плюсы и недостатки. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://dzen.ru/a/ZSVMo4NlVBw51BIH

- Муравьева Л.А. Экономическое развитие России во второй половине XIX – начале XX века // Международный бухгалтерский учет. – 2017. – Т. 20, № 21. – С. 1271 – 1286.

- Об усовершенствовании государственного порядка высочайший Манифест от 17 октября 1905 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/pomniki-gistoryi-prava-belarusi/kanstytutsyynae-prava-belarusi/akty-rasiyskay-imperyi/ob-usovershenstvovanii-gosudarstvennogo-poryadka-vysochayshiy-manifest-ot-17-oktyabrya-1905-goda/

- Павловец Ю.С. «Курловский расстрел» в Минске и его значение для Российской империи» https://naukaverakuljtura.com курловский-расстрел-в-минске-и-его-з/

- Революционные события 1905—1907 гг. на территории белорусских земель [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://library.by/portalus/modules/belarus/readme.php?subaction=showfull&id=1290084026&archive=1290177995&start_from=&ucat=&

- Чудаков М.Ф. Конституционный процесс на территории Беларуси в период ее нахождения в составе Российской империи // Белорусская государственность и развитие национальной правовой системы: от Статута 1588 года до современной Конституции : материалы Республиканской науч.-практ. конференции, Минск, 11–12 марта 2008 г. – Минск, 2008. – С.12 – 16.