История Белоруссии ХХ века была полна множества трагических страниц, среди которых главное место занимает Великая Отечественная война. События 1941–1945 годов навсегда изменили судьбу белорусского народа, коренным образом повлияв на его будущее. Однако, несмотря на весь трагизм происходящего в те годы, именно этот период проложил путь к тому, что Белоруссия сумела занять подобающее ей место на международной арене, став одним из основателей Организации Объединенных Наций (ООН).

Необходимо напомнить, что еще в августе 1941 года в совместной декларации США и Великобритании, получившей название «Атлантическая хартия», заявлялось, что после уничтожения фашизма следует объединить усилия на пути к миру. 24 сентября того же года в Лондоне прошла конференция, на которой делегация СССР подтвердила свое участие в этом союзе. В январе 1942 года в Вашингтоне представители четырех государств – СССР, США, Англии, Китая – подписали «Декларацию Объединенных Наций», к которой в последующем присоединились еще два десятка государств [4]. Однако наиболее активные действия по созданию новой международной организации, которая должна была стать эффективным инструментом обеспечения мировой безопасности взамен не справившейся с этой задачей Лигой наций, начались после коренного перелома в Великой Отечественной войне, который произошел в 1943 году.

На Московской конференции министров иностранных дел стран антигитлеровской коалиции в октябре 1943 года вопрос о создании новой организации обсуждался лишь в общих чертах. Однако уже тогда в совместном заявлении были определены конкретные цели, задачи и сроки ее формирования [5]. Позже, в ноябре-декабре того же года, на Тегеранской конференции глав государств и правительств вопрос о создании международной организации по поддержанию мира был инициирован президентом США Франклином Рузвельтом. Тогда же стало очевидно, что данная тема будет являться краеугольной в послевоенном мироустройстве, а потому советское руководство поручило комиссии Максима Литвинова заняться подготовкой предложений по разработке основных принципов деятельности такой организации [6]. При этом в Москве прекрасно осознавали, что в случае создания новой международной структуры безопасности СССР могло оказаться в ней, если не в изоляции, то в серьезном меньшинстве. Поэтому еще в 1943 году в ходе предварительных обсуждений с союзниками советская сторона поднимала вопрос о возможности вхождения в комиссию Объединенных Наций по военным преступлениям советских республик, в том числе и БССР. Формально это объяснялось тем, что именно она понесла наибольшие потери во время войны. Однако США и Великобритания отклонили данную просьбу, мотивируя тем, что у республик СССР нет конституционных полномочий на ведение внешнеполитической деятельности [7]. Это побудило Москву начать процесс пересмотра ряда полномочий союзных республик, которые на тот момент находились в руках центральной власти.

28 января 1944 года в газета «Правда» сообщалось, что на очередном Пленуме ЦК ВКП(б) были рассмотрены предложения Совнаркома СССР по расширению прав союзных республик в сфере обороны и внешней политики [1]. Позже сессия Верховного Совета Советского Союза на основе доклада председателя Совнаркома и министра иностранных дел Вячеслава Молотова приняла два закона: «О создании войсковых формирований союзных республик и о преобразовании в связи с этим Народного комиссариата обороны из общесоюзного в союзно-республиканский народный комиссариат» и «О предоставлении союзным республикам полномочий в области внешних сношений и преобразовании в связи с этим Народного комиссариата иностранных дел из общесоюзного в союзно-республиканский народный комиссариат». Согласно последнему, республикам предоставлялось право вступать в непосредственные отношения с иностранными государствами, заключать с ними соглашения и обмениваться дипломатическими и консульскими представительствами. Соответствующие изменения были внесены в Конституции СССР и советских республик. В марте 1944 года проходившая в Гомеле сессия Верховного Совета БССР внесла в основной закон республики положение о праве осуществлять внешнеполитическую деятельность. Тогда же было принято решение о создание Народного комиссариата иностранных дел (НКИД) БССР и комиссии по иностранным делам в структуре Верховного Совета республики [6]. Все это должно было позволить Белорусской ССР самостоятельно принимать ряд внешнеполитических решений и вступить в новую международную организацию.

Вопрос о создании новой мировой структуры безопасности был актуализирован странами антигитлеровской коалиции в начале 1944 года. [9]. При этом на этапе предварительного обмена мнениями советское руководство не ставило вопрос о членстве в организации республик СССР. Однако, с учетом происходивших изменений в самом СССР, было очевидно, что Москва ведет серьезную подготовку к тому, чтобы озвучить это предложение на ближайшей конференции в Думбартон-Оксе. При этом еще 12 августа Советский Союз представил меморандум о международной организации безопасности, где отмечалось, что ее членом могли стать государства, подписавшие Вашингтонскую Декларацию Объединенных Наций и присоединившиеся к ней [6]. Это, по сути, открывало путь для членства в организации всем республикам СССР, хотя прямо об этом Москва в меморандуме и не говорила.

На конференции в Думбартон-Оксе, проходившей с 21 августа по 7 октября 1944 года, представители четырех держав проводили последние согласования об уставе новой организации [8]. Здесь же глава советской делегации Андрей Громыко неожиданно для западных союзников предложил включить в число учредителей все советские республики. Однако США и Великобритания оказались не готовы к обсуждению данного предложения [9]. В частности, президент США считал, что этот вопрос можно ставить только после того, как организация будет создана. По мнению американского президента, которое он даже высказал в своем письме Иосифу Сталину в сентябре 1944 года, предложение СССР не могло быть принято Соединенными Штатами и другими крупными странами, так как создавалась опасность для реализации всего проекта по созданию международной организации. Поэтому он предлагал отложить решение вопроса. В связи с тем, что в Москве на тот момент не желали дополнительных трений с союзниками, на некоторое время данная тема была снята с повестки дня. В результате, в предложениях, подготовленных на конференции в Думбартон-Оксе, о членстве в организации говорилось только в общей форме: «Членами организации могут быть все миролюбивые государства» [3].

Однако с приближением Ялтинской (Крымской) конференции вопрос о приглашении советских республик в состав новой организации снова стал актуальным. При этом отношение к этому западных государств изначально оставалось негативным. Например, в декабре 1945 года в МИД Великобритании подготовили меморандум, где подчеркивалось, что с точки зрения британских интересов было бы лучше, если бы СССР имел в организации один голос, но признавалось, что этого будет добиться сложно, так как Лондон намеривался получить в организации места для британских доминионов и Индии, имевших степень автономии меньше, чем у советских республик [6]. В Москве также понимали, что добиться включения в состав новой организации всех республик СССР не удастся, а потому к переворотам в Ялте скорректировали свою позицию, согласно которой предусматривалось признание двух-трех союзных республик в качестве членов-учредителей. К их числу советское правительство предложило отнести Украину, Белоруссию и Литву как республики, понесшие колоссальные человеческие и материальные потери в борьбе против фашистских агрессоров и были первыми территориями, на которые вторглись немцы. Взамен советская сторона выразила готовность пойти навстречу предложениям Рузвельта о порядке голосования в Совете Безопасности, согласно которому количество голосов США в Ассамблее увеличивалось до трех (позже в Белом доме отказались от этого). Это нашло отклик в США и Великобритании, где положительно восприняли уступки СССР, понимания, что в новой организации количество дополнительных двух голосов у Советского Союза не будет иметь решающего значения. Поэтому уже на Ялтинской конференции, проходившей 4–11 февраля 1945 года, глава правительства Великобритании Уинстон Черчилль, заинтересованный в том, чтобы британские доминионы вошли в состав ООН, поддержал советское предложение и поспросил Рузвельта сделать то же самое. «Мое сердце с Белой Русью («Уайт Раша»), которая, истекая кровью, свергла тиранов», – заявил он во время одного из заседаний [5]. Правда, в Крыму так и не был решен вопрос о том, следует ли Белоруссии и Украине подписывать Декларацию Объединенных Наций.

Ялтинская конференции не решила всех вопросов и обсуждение вопроса приглашения БССР и УССР на учредительную конференцию ООН в Сан-Франциско было продолжено. В США считали, что две республики могли быть допущены в число членов ООН после конференции, хотя американская и британская дипломатия были готовы поддержать советское предложение о допущении Украины и Белоруссии в число членов Ассамблеи. При этом в Вашингтоне в качестве аргумента в пользу принятия двух союзных республики в ООН называли уважение к героической роли, которую их население сыграло в войне [2].

Отказ США и Великобритании пригласить на конференцию в Сан-Франциско БССР и УССР вызвал недовольство Москвы, демонстрацией чего стало заявление советской стороны о том, что нарком иностранных дел Молотов не сможет принять участие в ее работе и советскую делегацию возглавит посол в США Громыко (нарком все же прибыл на конференцию, правда, принял участие только в начальном этапе ее работы). Кроме того, руководство БССР и УССР заявило, что республики направят свои делегации на конференцию даже при отсутствии официального приглашения [6]. Продолжавшееся обсуждение и позиция советского руководства грозили серьезной напряженностью между союзниками, которого ни Лондон, ни Вашингтон на тот момент не хотели допустить. Поэтому на совещании министров иностранных дел СССР, США и Великобритании 23 апреля в ответ на очередной вопрос Молотова о приглашении на конференцию в Сан-Франциско Белоруссии и Украины, американская сторона сообщила, что готова голосовать за участие двух республик в качестве первоначальных членов организации, когда она будет создана. На следующий день последовало заявление заместителя премьер-министра Великобритании Клемента Этли в поддержку приглашения на конференцию Белорусской и Украинской республик [1]. Таким образом, СССР удалось добиться от США и Великобритании согласия на прибытие в Сан-Франциско официальных представителей БССР и УССР.

На совещании представителей 50 государств, которые 25 апреля 1945 года встретились в Сан-Франциско, главным обсуждаемым вопросом стали основы ООН [10]. На следующий день белорусское правительство сделало официальное заявление, в котором высказало свое желание принять участие в создании международной организации по поддержанию мира в качестве первоначального члена-основателя, а также быть представленным на конференции [2]. 27 апреля Исполнительный комитет конференции единогласно принял решение о включении Украинской и Белорусской ССР в число первоначальных членов ООН, а 30 апреля было решено пригласить две республики на учредительную конференцию Объединенных Наций. В этот же день Президиум Верховного Совета БССР назначил делегацию в Сан-Франциско под руководством Кузьмы Киселева. Она получила полномочия подписать текст Устава ООН при условии его последующей ратификации в порядке, установленном законодательством БССР [6].

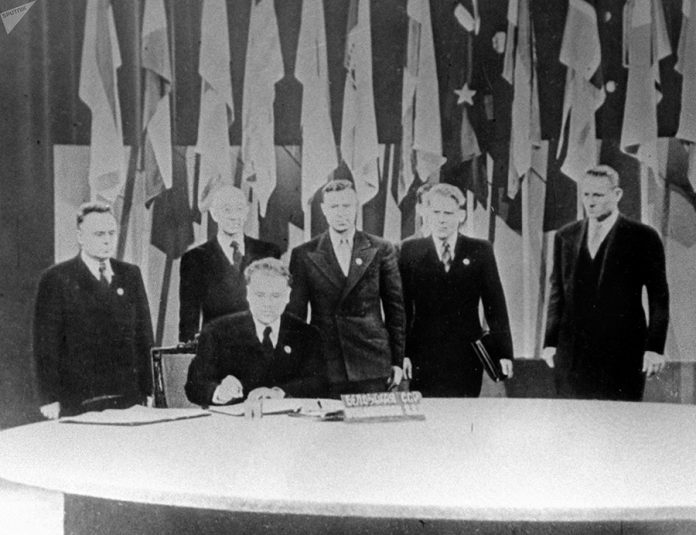

Официальное приглашение БССР и УССР состоялось 1 мая, когда генеральный секретарь конференции Альгер Хисс направил телеграмму на имя наркома иностранных дел Белоруссии Киселева. В приглашении говорилось, что правительство США от своего имени и от имени правительства Великобритании, Советского Союза и Китая приглашает правительство Белорусской ССР направить представителей для подготовки Устава всеобщей международной организации для поддержания международного мира и безопасности, а также стать полноправным членом новой международной организации [8]. 6 мая белорусская делегация прибыла в Сан-Франциско и включилась в работу конференции. При этом в своем выступлении перед журналистами Киселев заявил, что Белоруссия будет проводить внешнюю политику в соответствии с собственными потребностями, но по принципиальным позициям она будет совпадать с внешнеполитическим курсом СССР. [6]. 8 мая представители БССР уже значились среди тех, кто участвовали в работе Руководящего комитета конференции, хотя фактически и не участвовали в дискуссии. 25 июня на пленарном заседании было заслушано сообщение комитета конференции по проверке полномочий, в котором в том числе рекомендовалось признать полномочия БССР, а ее представитель получил право подписать Устав ООН, что и было сделано 26 июня 1945 года.

Таким образом, несмотря на то, что членство БССР в ООН как основателя организации стало результатом усилий союзного правительства, а не руководства республики, это событие можно рассматривать как признание международным сообществом Белоруссии в качестве субъекта международных отношений. Это, по сути, ознаменовало новый этап в истории республики, когда белорусы получили право принимать участие в решении мировых проблем. В последующем это во многом предопределило судьбу страны, объявившей о своей независимости в 1991 году.

- Беларусь в ООН: 75-летняя история созидания и глобальных инициатив. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://mogilevnews.by/news/23-10-2020-14-56/67150

- Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914-1991 гг.) : зборнік дакументаў і матэрыялаў : у 4 тамах / М-ва замежных спраў Рэспублiкi Беларусь, Беларускі дзярж. ун-т, Нацыянальны архiў Рэспублiкi Беларусь ; [складальнікі: А. Ф. Вялікі і інш.]. Т. 3 : 1 верасня 1939 г.-3 ліпеня 1944 г.. — Мінск : Юніпак, 2008-, 2010. — 440 c.

- Великая Отечественная война 1941-1945 годов. В 12 т. Т. 8. Внешняя политика и дипломатия Советского Союза в годы войны. – М.: Кучково поле, 2014. – 864 с.

- Давидович, А. В. Деятельность БССР в ООН. Исторический опыт 50-х гг. XX в. / А. В. Давидович, С. А. Киселева // Юбилейный сборник научных трудов работников кафедры “История, мировая и отечественная культура” Белорусского национального технического университета : к 60-летию кафедры “История, мировая и отечественная культура” / под ред. В. А. Божанова, С. В. Боголейши. – Минск : БНТУ, 2016. – С. 71-80.

- К 70-летию принятия Беларуси в состав членов-основателей ООН. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://geneva.mfa.gov.by/ru/embassy/news/f91379081dc9b319.html

- Мезга Н. Вступление Белорусской ССР в ООН и дипломатическая деятельность А.А. Громыко // Современная Европа. – 2019. – №6. – с. 194‒205

- Снапкоўскі У. Шлях у ААН. Беларуская ССР – заснавальніца Арганізацыі Аб’яднаных Нацый // Беларуская думка. – 2015. – № 5. – с. 77–82.

- Снопковский, В.Е. Внешнеполитическая деятельность Беларуси. 1944–1953 гг. – Мінск.: «Беларуская навука», 1997. – 207 с.

- Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны. Т. III. Конференция представителей СССР, США и Великобритании в Думбартон-Оксе (21 августа-28 сентября 1944 г.): Сб. док. / М-во иностр. дел СССР. — М.: Политиздат, 1978. — 306 с.

- Челединский, А. Путь и перспективы ООН. / А. Челединский // Беларускі гістарычны часопіс. – 2014. – № 3. – С. 5–12.