Аннотация

Во второй половине XIX века распространение среди жителей западных губерний представлений о белорусской идентичности во многом происходило благодаря государственным учреждениям образования. Постепенное утверждение идей об этнических белорусских границах и о существовании самих белорусов – прямое следствие внутренней политики российского правительства, поддерживающего инициативы интеллигенции и нарождающегося гражданского общества.

_________________________________________________________

В историографии при обсуждении вопроса о распространении белорусской идентичности среди населения западных губерний во второй половине XIX века, как правило, используется схема, согласно которой белорусское самосознание распространялось вопреки политике российских властей. В частности, утверждается, что «российское правительство пыталось оказать влияние на историческую память, самосознание белорусов, что создавало существенные препятствия и тормозило формирование белорусской нации» [1, с. 220].

Вопреки опубликованным источникам и новейшим исследованиям [2] предполагается, что белорусскую политическую субъектность обосновал К. Калиновский, а следующими идейными продолжателями его дела, «конкретизировав содержание белорусской национальной идеи и предложив программу борьбы за ее реализацию» [1, с. 223] стали немногочисленные участники народнических кружков в начале 80-х гг. XIX в. В итоге перед читателем предстает некий образ общественно-политического активизма деятелей, которые пробуждали белорусское самосознание среди местного населения вопреки отчаянному сопротивлению российского правительства, вся образовательная политика которого преследовала цель русификации, вдохновляясь идеями инкорпорации [1, с. 226].

Источник https://ru.wikipedia.org

Вместе с тем верным в этой схеме будет, пожалуй, лишь тезис о том, что русское правительство действительно не помышляло о каком-то политическом проекте белорусской нации. В остальном же эти построения имеют слабое отношение к исторической реальности. В частности, никто из исследователей не отвечает на вопрос, какое же влияние на массовое сознание жителей белорусских губерний могли иметь несколько десятков нелегальных, опечатанных на гектографе в столице империи статей и номеров «Гомона» в 1884 г. Достаточно, сказать, что при аресте полицией был изъят тираж, насчитывавший 32 экземпляра первого номера «Гомона». О распространенности этих изданий свидетельствует мнение публикатора материалов белорусских народников, который утверждал, что «все нелегальные издания белорусских народников сохранились лишь в жандармских архивных документах в качестве вещественных доказательств против арестованных или попали как приложение в секретные официальные отчеты» [3, с. 18]. Не менее спорным является пример изданной на латинице в Австро-Венгрии в 1891 г. «Дудки белорусской» Ф. Богушевича, которая в силу своего контрабандного происхождения по определению не могла стать обязательным элементом крестьянского чтения, пробуждая в крестьянах осознание себя белорусом. Наконец, все же это поэтический сборник, а не публицистический текст, призванный формулировать и убеждать. Еще одним важным моментом, который, по нашему мнению, ставит под сомнение описанную выше схему является то, что в этих рассуждениях смешиваются политические устремления в духе идеологии национализма, когда от имени белорусов выдвигаются и обосновываются какие-либо политические требования, и становление белорусской идентичности как таковой, то есть отнесения себя к белорусам без какой-либо политизации факта этой принадлежности.

Представляется, что ключ к распространению среди местного, преимущественно крестьянского, населения белорусской идентичности следует искать не в подпольных изданиях периода польского восстания 1863 г. или революционного народничества конца 70-х – начала 80-х гг. XIX века, но во внутренней политике российского правительства, в том числе в сфере образования.

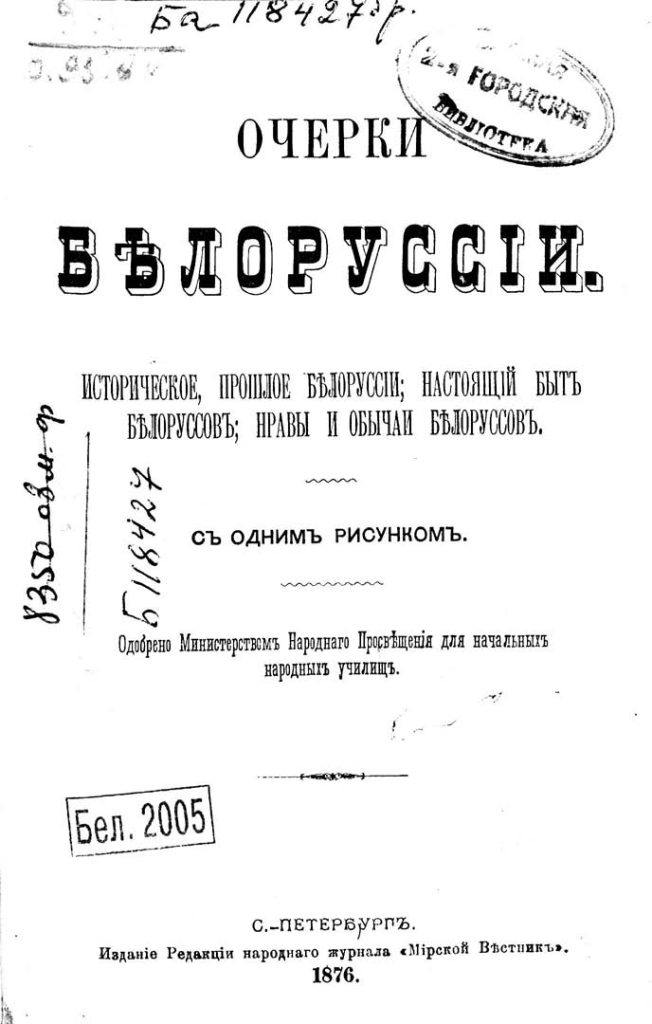

В этой связи показателен пример одного из изданий, которое увидело в свет в 1876 году в Санкт-Петербурге. Речь идет об одобренной Министерством народного просвещения и допущенной цензурой для начальных народных училищ брошюре «Очерки Белоруссии. Историческое прошлое Белоруссии; настоящий быт белорусов; нравы и обычаи белорусов» [4]. Книжка была напечатана по инициативе редакции ежемесячного журнала «Мирской вестник», который неоднократно печатал популярные издания, поступавшие в библиотеки народных училищ. В качестве примера подобных книг можно назвать «Ермак: краткий очерк завоевания Сибири: [для народных училищ]» (1872 г.), «Смоленск в 1812 году» (1873 г.) или «Просветители славян, святые равноапостольные Кирилл и Мефодий» (1874 г.). Эти брошюры издавались по демократическим ценам. Например «Очерки Белоруссии» стоили 15 коп., а с пересылкой их цена возрастала до 18 коп. Поскольку предполагалось, что брошюра должна была пополнить библиотеки народных училищ, а таковых только в Виленском учебном округе в 1876 году значилось 4007 единиц с общим числом в 104609 учеников [5]. Библиотека, разумеется, могла быть не при каждом народном училище, но потенциально охват был таков, что представляет значительный интерес содержание подобных популярных брошюр для народа.

Источник https://genrogge.ru/1kk/f-043.htm

В первой главе излагаются не просто основные события белорусской истории, но рассказывается о происхождении, границах этнической территории и особенностях исторического развития белорусов. В частности, рассказ начинается с того, что вопреки распространенным представлениям под Белоруссией следует понимать не только территорию Витебской и Могилевской губерний, а страну, лежащую «между рекой Припятью, средним течением Днепра и верхним – р. Западной Двины» [4, с. 3]. Это обусловлено границами расселения «белорусского племени», которое «в значительном числе находится и в губернии Минской, равно и в прилегающих к этим трем губерниям частях губерний Гродненской, Виленской, Ковенской, Волынской, Смоленской и Подольской» [4, с. 3]. Происхождение славян рассматривалось в духе идей П.И. Шафарика. После расселения этих «русских славян» по Днепру можно выделить «три ветви русского народа: великорусскую или северорусскую, южнорусскую или малорусскую и западнорусскую или белорусскую» [4, с. 4]. Все эти три ветви сохраняли между собой тесные связи, хотя и жили «особою жизнью».

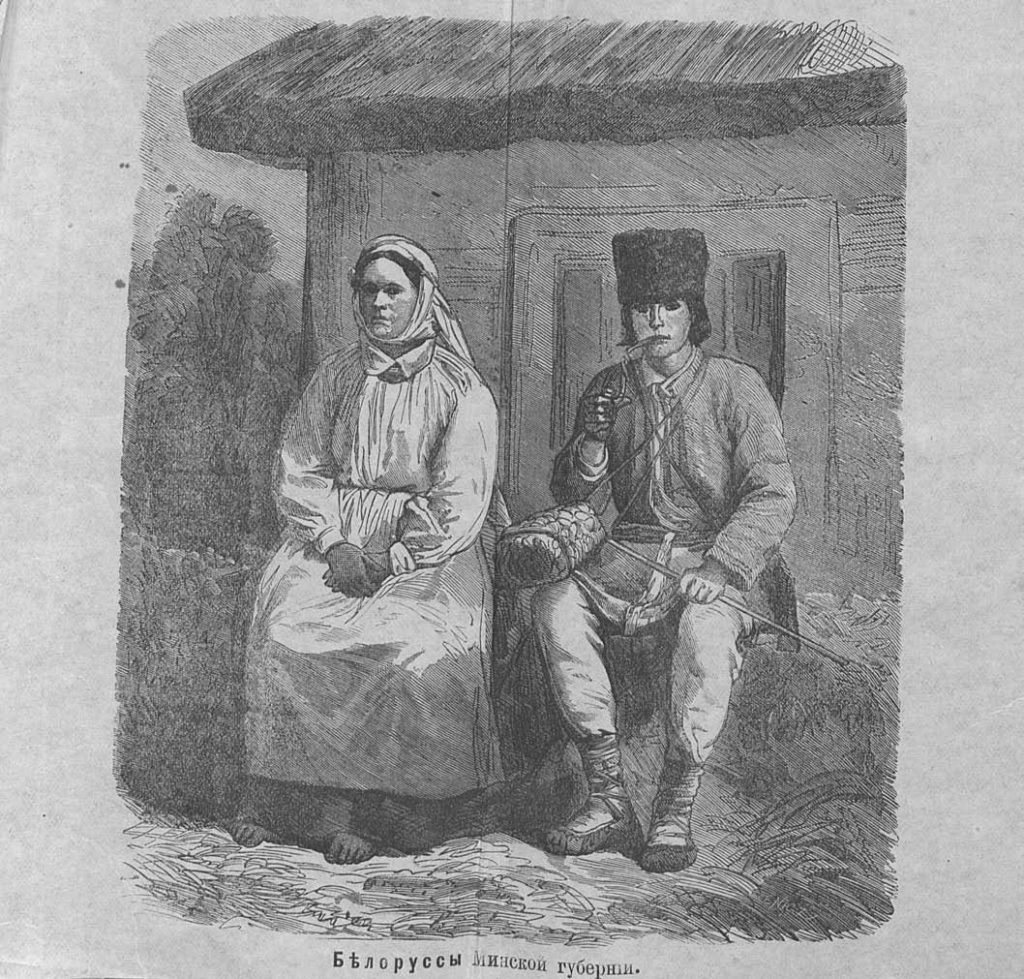

Ситуация кардинально изменилась после вторжения монголов на Киевскую Русь, что привело к разорению и подчинению Восточной Руси, но позволило какое-то время сохранить самостоятельность Западной или Белой Руси. Однако независимость продержалась не долго, причем она связывалась с политическим талантом «одного из князей Белой Руси» Даниила Галицкого. При его ближайших наследниках Белая Русь «была завоевана литовцами и вошла в состав литовского княжества» [4, с. 4]. Интересно, что до начала XVII века Белая Русь хоть «была под властью Литвы и Польши», но «не испытывала особенных бедствий» [4, с. 5]. Переломным моментом в белорусской истории признавалась Брестская церковная уния. Путем жестоких гонений, постоянного давления властей Речи Посполитой римско-католической церкви удалось, несмотря на сопротивление белорусского православного населения, добиться того, что к середине XVIII века «во всей Белоруссии осталось всего 130 православных приходов» [4, с. 7]. При этом переход в унию был лишь первым шагом, поскольку «польское католическое духовенство … начало, принявших унию склонять уже к полному принятию католической веры» [4, с. 7]. Притесняемые православные белорусы обращались за поддержкой и защитой «к единоверному русскому правительству» [4, с. 7], но это не приводило к каким-либо существенным изменениям. Только разделы Речи Посполитой привели к тому, что уния «во многих местах исчезла мгновенно», и в «течение полутора года присоединилось более 3 000 000 человек без волнений, без пролития крови» [4, с. 13]. Фактически уния смогла удержаться «только в западной части Белоруссии, в областях более ополяченных и олатинянных», но благодаря «усилиям униатского митрополита Иосифа Семашко, присоединилась еще значительная часть белорусов» [4, с. 13]. Отмечалось и то, что после присоединения Белоруссии к России хоть и прекратилось преследование православной веры, но сохранялось крепостное право со всеми притеснениями, которых не знали крепостные великорусских губерний. Только после отмены крепостного права «Белоруссия представляет такие же губернии, как и остальное пространство России. Народ белорусский успел уже несколько отдохнуть от минувших невзгод. Следы польского влияния на него с каждым годом уменьшаются, а вместе с тем увеличивается понемногу и его материальное благосостояние» [4, с. 16]. В последующей главке описывались географические условия Белоруссии, хозяйственные занятия и особенности экономического положения белорусов. Отдельное место уделялось, говоря современным языком, этнографическому описанию белорусского населения. В частности, отмечалось, что «белорусы говорят особым языком, отличным от великороссийского и малороссийского» [4, с. 30]. По мнению автора, «язык этот старо-русский, но от влияния польского языка многие слова его выговариваются уже иначе» [4, с. 30]. Была даже предпринята попытка описать фонетические особенности белорусского произношения. На страницах брошюры белорусы предстают как религиозный, добродушный, покладистый и совестливый народ, причем настолько, что в деревнях не запираются двери, а уровень преступности значительно ниже, чем в иных губерниях. Однако признавалось, что набожность легко оборачивается почитанием «языческих суеверий» [4, с. 38], а предыдущий негативный исторический опыт привел к тому, что «белорус и до настоящего времени остается лукавым, двоедушным, недоверчивым, скрытным, особенно в разговоре с старшим, господином или чиновником; раболепство же и унижение его пред последними возмущают душу» [4, с. 38-39].

Таким образом, распространение на системной основе среди жителей западных губерний представлений о белорусской идентичности, как представляется, во многом происходило благодаря государственным учреждениям образования. По крайней мере, постепенное утверждение идей о существовании белорусов и их этнических границах расселения в большей степени заслуга деятельности российской бюрократии и общественности. Белорусская идентичность не зарождалась исключительно в кругу подпольных народнических кружков или на страницах поэтического сборника бывшего участника польского восстания, но складывалась на страницах книг для народа, в прессе при публикации «Лекций по истории Западной России» М.О. Кояловича или на уроках в народных училищах, где преподавали выпускники учительских семинарий белорусских губерний.

1. Смехович, Н.В., Унучек, А.В. Белорусская нация и национальная идея: зарождение и становление / Н.В. Смехович, А.В. Унучек // История белорусской государственности в 5 томах: Т.2: Белорусская государственность в период Российской империи (конец XVIII – начало XX в.). – Мн.: Беларуская навука, 2019. – С. 211-237.

2. Дюков, А.Р. Неизвестное документальное наследие Константина Калиновского. Из архивных изысканий 2022 – 2024 годов / А.Р. Дюков. – М.: Фонд «Историческая память»; Институт российской истории РАН, 2024. – 248 с.

3. Александрович, И.С. Предисловие / И.С. Александрович // Публицистика белорусских народников. – Мн.: БГУ, 1983. – С. 1-18.

4. Очерки Белоруссии. Историческое прошлое Белоруссии; настоящий быт белорусов; нравы и обычаи белорусов. – СПб.: тип. брат. Пантелеевых, 1876. – 40 с.

5. Извлечение из всеподданнейшего отчета министра народного просвещения за 1876 год. – СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1878. – 220 с.