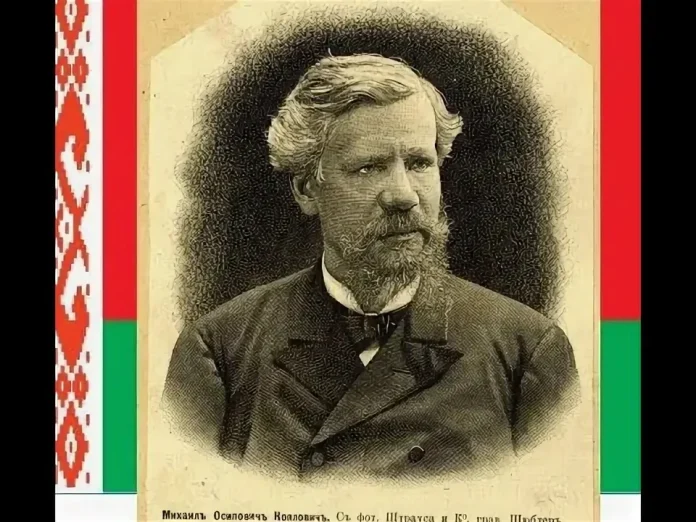

Известный русский историк белорусского происхождения, уроженец Гродненщины, профессор Санкт-Петербургской духовной академии Михаил Иосифович Коялович (1828-1891), являвшийся одним из ведущих идеологов западнорусизма, в своём обширном научном наследии уделил огромное внимание историческим землям Западной Руси и её исторической и социокультурной специфике.

Как писал М.И. Коялович, «попытки к самостоятельной жизни» Западной Руси стали обнаруживаться довольно рано. По мере ослабления центральной великокняжеской власти в Киеве и усиления региональных центров ещё в XI столетии на территории Западной Руси «стали обозначаться два государственных пункта – в Белоруссии и в Червонной Руси или Галиции. Замечательно, – отмечал русский историк, – что в обоих этих пунктах начинают действовать две княжеские линии, осиротевшие и как бы бездомные в русской земле: в в Полоцке Изяславичи – потомки рано умершего старшего сына Владимира Изяслава, и Ростиславичи галицкие – потомки также умершего при жизни отца старшего сына Ярославова – Владимира. Пункт белорусский стал раньше обозначаться, как и вообще Белоруссия скорее обнаруживала развитие всякого нового начала…» (Коялович 2006: 60)[1].

Прямые предки современных белорусов – восточнославянские племена дреговичей и кривичей, которые населяли в древности территории современных Кояловичу белорусских губерний, а также часть примыкавших к ним Смоленской и Псковской губерний, были очень близки между собой в этнокультурном отношении и именно поэтому, как подчёркивал М.И. Коялович, «они скоро слились в одно племя белорусов» (Коялович 2006: 61)[2].

Важной особенностью исторического развития дреговичей и кривичей, повлиявшей на их дальнейшую эволюцию, были их активные контакты с соседними балтскими народами – верхними литовцами (аукштайтами) и ятвягами, занимавшими обширные области современной Восточной Польши и Западной Белоруссии, а также рано начавшаяся славянская колонизация литовских и ятвяжских земель, осуществлявшаяся в основном племенами дреговичей и кривичей. Свидетельством успешной и весьма динамичной славянской колонизации балтских земель было большое число русских названий рек и водоёмов «и в литовской, и в ятвяжской стране… Названия рек в Литве: Невежа или Невяжа, Святая, Рось – названия русские. Самые слова Вилия, Вильна, Виленка или Вилейка напоминают русские слова… В ятвяжской стране реки Бобр, Нарва носят названия славяно-русские и имеют соимённые реки в восточной России» (Коялович 2006: 62)[3].

Следует отметить, что колонизация дреговичами и кривичами обширных и редко населенных балтских областей к северу и северо-западу от славянских земель было продолжением более ранних процессов общего движения древних славян на север в области проживания балтских и финно-угорских племен. Известный чешский археолог, антрополог и историк-славист академик Л. Нидерле полагал, что в самом начале нашей эры условной этнической границей между областью проживания древних славян и древних балтов являлась река Припять на территории современного белорусского Полесья; при этом процесс проникновения славян в балтские области начался уже в первые века нашей эры и постепенно усиливался, что привело к постепенной славянизации обширных территорий к северу от Припяти, а также в среднем и верхнем течении Днепра, где также существовали балтские поселения и балтские археологические культуры (Niederle 1924)[4].

Политические особенности Полоцкого княжества, поначалу объединившего западную ветвь кривичей, проживавших в бассейне Западной Двины, как подчёркивал М.И. Коялович, заключались в том, что оно начало предпринимать попытки обособиться от других русских областей с самого начала своей государственности. «И древнейший полоцкий князь Рогволод…, и князья этой страны Владимирова рода, начиная с Изяслава Владимировича, все почти враждовали с соседними русскими князьями, вызывали против себя целые их коалиции и так надоели им, что были не раз заточаемы в Киеве, – подчёркивал М.И. Коялович. – В 1132 году все полоцкие князья были даже забраны и заточены в Царьград. Но и воротившись из этого заточения, полоцкие князья не образумились, а также враждовали с другими князьями и между собой до того, что Полоцкая область разбилась на множество малых княжеств и так ослабела, что в первой четверти XIII столетия большей частью подчинилась смоленским князьям. Особенно надоедлив был русским князьям и долго был памятен Всеслав Брячиславич…» (Коялович 2006: 63)[5].

Ответ на вопрос о причинах подобной вражды полоцких князей с другими древнерусскими князьями М.И. Коялович усматривал в том, что полоцкие князья «имели большую нужду в людях и забирали их, где только могли». Именно поэтому в ходе многочисленных нападений на соседние русские княжества полоцкие князья в первую очередь «уводили оттуда пленных и заселяли ими свою страну. Есть мнение, что стольный город Глеба Всеславича – Минск – был весь заселён рабами» (Коялович 2006: 63)[6].

Однако в отличие от некоторых белорусских историков, которые с готовностью трактуют данное явление как доказательство полной независимости Полоцкого княжества от Древней Руси – и такая точка зрения присутствует, в частности, в опубликованной несколько лет назад «Истории белорусской государственности» (История белорусской государственности 2018: 11)[7], М.И. Коялович придерживался прямо противоположной точки зрения. В частности, он был убеждённым противником тезиса о том, что Полоцкая земля была неким «равноправным партнёром» Древней Руси, который на полном серьёзе отстаивают авторы многотомной «Истории белорусской государственности» (История белорусской государственности 2018: 11)[8].

По авторитетному мнению М.И. Кояловича, постоянными конфликтами и междоусобицами полоцкие князья «в действительности не отрывались от других русских, а, напротив, более и более сливались. Даже нужды своей православной церкви полоцкие князья задумывали иногда удовлетворять посредством грабежа. Так, однажды Всеслав пограбил даже Новгородскую Софийскую церковь. Но, – подчёркивал при этом М.И. Коялович, – рядом с такими нечестивыми делами развивались в Полоцкой стране и явления, связывавшие её с остальной Россией крепкими, достойными узами. Полоцкая земля вместе со всей Россией глубоко чтила русских мучеников – князей Бориса и Глеба. В Полоцкой земле, и вообще в белорусской стране эти мученики даже больше помнились, чем в других областях. В этой стране всегда было много и до сих пор немало сохранилось церквей в память о святых Борисе и Глебе, а в XII веке в Полоцке просияли великие подвижницы и просветительницы из полоцкого княжеского рода, святые Параскевия и Евфросиния» (Коялович 2006: 64)[9].

Данные мысли М.И. Кояловича по поводу взаимоотношений Полоцкой земли с остальной Русью получили развитие в трудах современных учёных – специалистов по истории Древней Руси. «Когда полоцкие князья вторично отказали в повиновении великому князю, Мстислав жестоко расправился с ними. В 1130 г. он приказывает им… прибыть в Киев с семьями на суд, откуда они затем были сосланы в Константинополь, – писал о «равноправных межгосударственных отношениях» полоцких князей с Киевом крупнейший специалист по истории Древней Руси видный украинский историк академик П.П. Толочко. – После этой акции… Мстислав отдал Полоцкое княжество сыну Изяславу, сидевшему до этого в Курске. Так было покончено с автономизмом кривичских князей…» (Толочко 1987: 109)[10].

О Киевской Руси П.П. Толочко отзывался как об «одной стране», населённой «единой древнерусской народностью» ((Толочко 1987: 139)[11]. По словам авторитетного украинского историка, «анализ летописных известий показывает, что на Русь как на единое целое смотрели князья, церковь, а также широкие народные массы… Вместе с идеей единства Русской земли в XII-XIII вв. росло и крепло национальное самосознание древнерусского народа. Оно было столь сильным и жизненным, что значительно пережило Древнерусское государство» (Толочко 1987: 188)[12].

Данную точку зрения полностью разделяет и крупнейший современный белорусский историк и археолог профессор Э.М. Загорульский. По его авторитетному мнению, «Полоцкая земля никогда не выпадала из политической жизни Руси. Нет никаких оснований говорить о полной независимости Полоцкого княжества от Киева… Полоцкая земля рассматривалась современниками как органичная часть единой Родины…» (Загорульский 2014: 127-129)[13]. Более того, как известный археолог и признанный специалист по славянским древностям Э.М. Загорульский констатирует: «Поразительно, но факт, что на огромных пространствах Руси, включая и её западные земли, мы видим одну – яркую и многоликую, но одну! – древнерусскую культуру…» (Загорульский 2014: 493)[14].

В процессе усиления и развития феодальной раздробленности на Руси происходило дальнейшее дробление и ослабление Полоцкой земли при одновременном сближении её с соседней Литвой, которое сопровождалось постепенным усилением литовского влияния. М.И. Коялович обращал внимание на то обстоятельство, что со второй половины XII века почти до нашествия монголо-татар «мы видим многочисленные нападения литовцев на псковские, новгородские и даже тверские местности. Забираться так далеко в русские области литвины могли не иначе, как через Белоруссию, следовательно, – подчёркивал русский историк, – они здесь были уже свои люди, иначе не могли бы предпринимать через неё таких смелых походов вглубь России. В начале XIII века мы и видим, что какой-то полоцкий князь Владимир не только спокоен со стороны Литвы, но имеет по Двине ниже Динабурга русские колонии, нередко действовавшие заодно с литвинами в борьбе с ливонскими немцами… Таким образом, ко времени татарского разгрома мы видим в Белоруссии два направления: одно из них притягивает её к русскому востоку, к Смоленску, другое тянет её на запад, в пределы Литвы, и подготовляет к соединению с Литвой» (Коялович 2006: 64)[15].

После монголо-татарского нашествия, опустошившего Восточную и Южную Русь, в ослабленной Белой Руси окончательно возобладал «литовский вектор». В итоге земли Белой Руси постепенно вошли в состав Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского (ВКЛ), что вплоть до конца XVIII в. и разделов Речи Посполитой предопределило совершенно разные условия развития Восточной и Западной Руси. Аналогичная судьба постигла и Червонную (Галицкую) Русь, ставшую в середине XIV в. жертвой экспансионистской политики Польши.

Многовековое пребывание в составе Литвы и позже Речи Посполитой наложило колоссальный отпечаток на этнокультурный и конфессиональный облик населения исторических земель Западной Руси, ставших объектом многовековой цивилизационной экспансии со стороны Польши и римско-католической церкви.

ЛИТЕРАТУРА

Загорульский Э.М. Белая Русь с середины I тысячелетия до середины XIII века. Минск:

Издательство «Четыре четверти», 2014.

История белорусской государственности. В пяти томах. Том первый. Белорусская государственность от истоков до конца XVIII в. Минск: «Беларуская навука», 2018.

Коялович М.И. Чтения по истории Западной России. Минск: Беларуская Энцыклапедыя, 2006.

Толочко П.П. Древняя Русь. Очерки социально-политической истории. Киев: Наукова думка, 1987.

Niederle L. Slovanské starožitnosti. Oddíl I. Sv. IV. V Praze: Nákladem Bursíka & Kohouta, 1924.

[1] Коялович М.И. Чтения по истории Западной России. Минск: Беларуская Энцыклапедыя, 2006. С. 60.

[2] Там же. С. 61.

[3] Там же. С. 62.

[4] См. Niederle L. Slovanské starožitnosti. Oddíl I. Sv. IV. V Praze: Nákladem Bursíka & Kohouta, 1924.

[5] Коялович М.И. Чтения по истории Западной России. Минск: Беларуская Энцыклапедыя, 2006. С. 63.

[6] Там же. С. 63.

[7] История белорусской государственности. В пяти томах. Том первый. Белорусская государственность от истоков до конца XVIII в. Минск: «Беларуская навука», 2018. С. 11.

[8] Там же.

[9] Коялович М.И. Чтения по истории Западной России. С. 64.

[10] Толочко П.П. Древняя Русь. Очерки социально-политической истории. Киев: Наукова думка,

1987. С. 109.

[13] Загорульский Э.М. Белая Русь с середины I тысячелетия до середины XIII века. Минск:

Издательство «Четыре четверти», 2014. С. 127-129.

[14] Там же. С. 493.

[15] Там же.