Видели вы когда-нибудь бушующее Черное море, с его грозными мрачными валами, с вершинами катящейся вздыбленной пены с грохотом обрушивающимися на побережье и сметающими все на своем пути, когда нет сил противостоять стихии, найти возможность укрыться и спастись?

Если не видели, то вспомните картины Айвазовского, полные экспрессии и невероятного драматизма для людей, оказавшихся в этой безнадежной бездне.

Нечто подобное испытывали люди времен революции и гражданской войны. Одним из самых напряженных регионов стал Южный Кавказ.

Даже простое передвижение по взбунтовавшимся областям оставляло незабываемые впечатления, ярко отображенные в воспоминаниях одного из организаторов крестьянской коммуны в окрестностях Сочи и лидера «зеленого движения» Н. Вороновича: «На пятый день моего невольного сидения в Новороссийск зашел вспомогательный крейсер «Король Карл». Получив необходимые документы, я со своим спутником погрузились на крейсер, команда которого встретила непрошенных пассажиров весьма недружелюбно. Войдя в роскошную каюту, увидели сидевшую за уставленными бутылками шампанского и разными закусками столом веселую компанию штатских и военных молодых и старых людей. У всех пировавших были петлички и кокарды желто-голубого цвета, то есть национальных украинских цветов.

Оказалось, что «Король Карл» был только что «украинизирован», и мы присутствовали на торжественном обеде, который команда крейсера давала в честь делегатов «Украинской влады».

Однако веселье украинцев продолжалось недолго. Часов около десяти вечера на крейсере поднялась тревога, раздалась команда потушить и задраить люки и иллюминаторы. Причиной тревоги оказалась перехваченная радиограмма, сообщавшая, что крейсер, выйдя из Новороссийска, спустил Андреевский и красные флаги и поднял украинский желто-голубой. Радиограмма заканчивалась приказом потопить взбунтовавшийся крейсер.

Собравшийся судовой комитет и команда, после долгих пререканий с представителями «Украинской влады», решили «разукраинизироваться» т.е. спустить желто-голубой флаг и поднять вновь Андреевский.

На обратном пути в Новороссийске пришлось пересесть на другой пароход, шедший в Батум с какой-то вновь сформированной армянской дружиной. Дружина эта состояла из необученной армянской молодежи, настроенной весьма воинственно и обещавшей на словах перебить всех турок, занявших к этому времени большую часть Русской Армении. Перед отходом нашего парохода из Новороссийска портовые власти предупредили капитана, что появившиеся в море турецкие подводные лодки, не нападавшие на русские суда, осведомлены о перевозке в Батум армянских дружин и не преминут доставить себе удовольствие пустить ко дну транспорт, перевозивший их вековых врагов.

Ночь прошла тревожно. Воинский пыл армян угас и проявился лишь по прибытию в Туапсе»[1]. Дважды чуть не потопленному путешественнику пришлось пересесть на железнодорожный транспорт, от которого остались не менее яркие воспоминания: «Добравшись до Феодосии, чтобы в тот же день выехать в Джанкой, оказалось, что крымские татары восстали против советской власти и прервали всякое железнодорожное сообщение. Пришлось прорывать татарский фронт с помощью демобилизованных солдат, возвращающихся домой.

Дальше у Александровки образовался второй фронт, состоящий из гайдамаков. Но, услышав преувеличенные слухи о грозной силе подъезжающего эшелона, отступили за Днепр и пообещали прийти с подкреплением и перебить всех кацапов».

«Третий большевистский фронт» был преодолен благодаря выигранной словесной перепалке, когда возмущенные демобилизованные пообещали перебить всех, кто только задерживает их в пути. Большевики подумали и пропустили.

«А дальше добирались до Севастополя в одном вагоне, который постоянно прицеплялся к разным поездам. В двух верстах от Севастополя вагон окончательно встал, и никакие уговоры о его продвижении железнодорожное начальство не принимало. После совещания команда вагона приняла решение докатить его до намеченной станции собственными силами. Дружными усилиями сдвинули вагон с места и покатили его со станции. Начальник станции взорвался и начал кричать: «Что вы, с ума сошли, что ли; разве можно катить вагон на руках целый перегон, не получив даже путевой»»?

Ответ соответствовал революционному сознанию и настроению: «Это наше дело, вагон наш, что с ним хотим, то с ним и делаем: хотим стоим, хотим едем»[2].

Наступило время определять принадлежность не только железнодорожного транспорта, но и целых областей. Для этого обратимся к резолюции крестьянской секции Сочинского Окружного Съезда в декабре 1918 года, принятая Съездом единогласно при одном воздержавшемся.

Заслушав доклад представителя Грузинской демократической республики о причинах и условиях «временного присоединения Сочинского округа к Грузии», а также о правительственных предначертаниях по устроению местной культурно-хозяйственной жизни, Сочинский Окружной Съезд на заседании 2 декабря 1918 года постановил:

«Оставаясь по-прежнему сторонником воссоединения Сочинского округа с Россией, как только образуется в ней единая твердая демократическая власть, созданная на принципе полного народоправства и воссоединения отдельных частей России на федеративных началах, съезд считает, что временное присоединение округа, основанное на резолюциях социалистических партий и других Сочинских демократических организаций, является актом, отвечающим интересам трудовых масс, избавившим их от ужаса реакции. Находясь под покровительством законной Грузинской демократической республики, крестьянство и другое трудовое население округа имеет возможность свободно осуществлять свои давнишние чаяния по устроению местной культурно-хозяйственной жизни, вести демократическое земское самоуправление и провести справедливое наделение землей трудящихся, согласно основным положениям, принятых Всероссийским учредительным собранием.

Председатель съезда П. Джанашия

Секретарь М. Климчук».[3]

Перед нами документ времени распада Российской империи и возникновения новых государственных образований на ее периферии. Непростой процесс происходил на Кавказе, когда образовались три республики с привычными для нас названиями -Грузия, Армения и Азербайджан, которых до революции не было. В Императорской России Грузию представляла Кутаисская и Тифлисская губернии, Армению – Эриванская губерния, а Азербайджан – Бакинская и Елизаветпольская губернии.

Сочинский округ входил в состав Черноморской губернии и никакого отношения к Грузии не имел[4].

Что же заставило русских крестьян присоединиться к провозглашенной 26 мая 1918 года Грузинской Демократической Республике?

Рассмотрим, что из себя представляла Грузия, и на что она претендовала по свидетельству очевидцев событий, а также причины, побудившие Грузию к объявлению своей самостоятельности.

Идеи сепаратизма процветали среди части грузинской интеллигенции и руководящих политических кругов Грузии еще до войны 1914 года. И сколько бы ни отнекивались грузины от того, что часть их руководителей вела тайные переговоры с Турцией по поводу союза между Турцией и Грузией против России во время войны, но это является несомненным фактом установленным документально в самой же грузинской прессе. В среде грузинской интеллигенции еще за много лет до войны 1914 года, во время празднования столетнего юбилея присоединения Грузии к России раздавались голоса о том, что «Россия вероломно попрала права грузинского народа, установленные актом о присоединении Грузии к России»[5].

С момента своего образования Грузинское правительство обратилось за помощью к немцам, которые и прибыли в Поти и Тифлис и обеспечили защиту Грузии «от вторжения с российской стороны».

После победы на западном фронте на смену германским явились английские войска, что также придавало грузинской стороне чувство уверенности и безопасности, которые позволяли действовать в своих национальных интересах, заключавшихся в расширении своей территории.

Начали с Сухумского округа (будущая Абхазия), располагавшегося между Черноморской губернией и появившимся государством Грузией.

Грузины считали, что Абхазия, входившая до революции в состав Кутаисской губернии, должна быть включена в состав Грузии. Обоснованием служило утверждение, что часть населения Сухумского округа состояла из грузин мингрельцев. Однако к тому времени большевики заняли Черноморскую губернию и считали, что занятие грузинами Сухумского округа станет для них угрозой. Поэтому они воспользовались национальной неприязнью абхазов к грузинам и, при помощи довольно многочисленных в Сухуме русских рабочих, объявили Абхазию советской республикой.

Сухумские большевики принялись энергично бороться с контрреволюцией. Борьба эта вылилась в приказы об изъятии всякого огнестрельного оружия у горожан и крестьян, реквизиции лошадей, скота и продуктов и арестах всех подозреваемых в сочувствии к грузинам.

Единственно, что не учли большевики – национальные обычаи жителей Кавказа, где каждый крестьянин имел оружие, тщательно его сохранял и гордился им. Отобрать винтовку, револьвер или кинжал – значило нанести кавказскому жителю величайшее оскорбление. Традиция эта перешла от горцев и к русским поселенцам, которым оружие было необходимо для охоты и самозащиты. Поэтому приказ штаба о добровольной сдаче в трехдневный срок оружия вызвал взрыв возмущения в городе и в деревнях. Никто из жителей добровольно оружие не сдал, а отбирать его насильственным путем большевики не имели возможности[6].

Пользуясь неудовольствием населения, грузины без особых усилий разгромили неорганизованные силы Сухумского революционного комитета, который в беспорядке отступил в Гагры на границе с Сочинским округом.

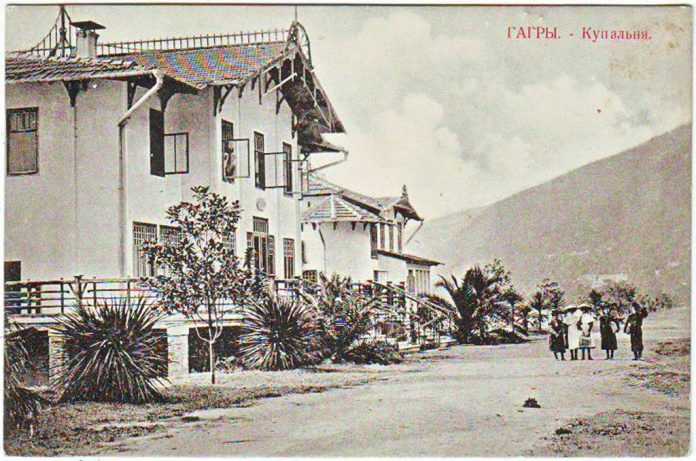

Гагры, с его знаменитым курортом и парком, созданными принцем А.П. Ольденбургским, занимали особое положение. Принц добился включения Гагр с окрестностями в состав Черноморской губернии, до этого Гагры находились в Кутаисской губернии. Поэтому грузины считали, что Гагры являются также бесспорной частью Грузии.

Пока грузины организовывали республику и успешно осваивались в Сухумском округе, власть в Черноморской губернии сменилась, и на смену большевикам пришли добровольцы, которые в соответствии с принадлежностью Гагр к Черноморской губернии, ее и заняли.

Грузины не примирились с потерей Гагр и неоднократно обращались к английскому командованию с просьбой повлиять на Деникина, чтобы заставить его очистить территорию. Убедившись в бесполезности обращений к англичанам, грузины сконцентрировали свои войска в Сухумском округе и силой выбили добровольцев из Гагр.

Скоро по настоянию местных грузин и Сочи было занято грузинскими войсками, где политическая деятельность определялась партиями, в которые входили: небольшие группы кадетов, еще меньшая эсеров, несколько человек большевиков и солидная группа социал-демократов – меньшевиков. Последняя состояла почти из одних грузин, довольно многочисленных в городе и округе. Кроме перечисленных имелся окружной комитет Дашнакцаканов, пользовавшийся большим авторитетом среди местных поселенцев армян и причинивший им «много зла своей двуличной политикой, постоянной переменой ориентации и отсутствием определенной позиции».

Все эти политические группы жили до революции между собой довольно дружно, никогда не выступали с демагогическим натравливанием масс друг на друга и не претендовали на исключительные права и преимущества[7].

Но все изменилось. Грузинские шовинисты призывали создать «великую Грузию», которую представляли себе в границах, бывших при царе Ираклии, когда недолгое время грузины владели побережьем почти до самого современного Новороссийска.

Недели через две после занятия Сочи грузины вступили в Туапсе и объявили о присоединении Туапсинского округа к своей республике. Для молодого образования под именем «Грузия» получились довольно внушительные территориальные приобретения.

По отношению к крестьянам новая власть вначале проявляла особенное внимание, чем быстро завоевало симпатии большей части крестьянства, за исключением армянского, питавшего к грузинам старую национальную вражду.

Именно это первоначальная доброжелательность к русским крестьянам и привлекла их к Грузии, т.к. опыт нахождения под властью добровольцев вынудил их взяться за оружие и защищать свои села от насилия карателей. В этой борьбе значительная роль принадлежала так называемым «подлинным зеленым» и, по утверждению одного из руководителей этого движения Н. Вороновича, ничего общего не имеющего с бандитскими формированиями остальных зеленых и шаек бело-зеленых, скрывающихся в горах и лесах для совершения налетов и грабежа мирного населения.

Целью «настоящих зеленых», по утверждению лидера движения, была борьба с добровольцами и большевиками. Добровольцы же оставили о себе тяжелые воспоминания: «Борьба была трудной, и зеленым не всегда удавалось защитить свои села от вторжения добровольческих карательных отрядов. Приходилось отходить в горы или в леса, откуда оказывали сопротивление. Добровольцы, ворвавшиеся в деревню, принимались за экзекуцию оставшихся в них крестьян, не делая никакой разницы между мужчинами и женщинами, между взрослыми и детьми. Экзекуция состояла в порке шомполами, после чего карательный отряд удалялся из деревни, реквизировав скот, запасы хлеба и фуража»[8].

Поэтому и приняло сочинское население с такой радостью освобождение от власти добровольцев, зарекомендовавших себя с самой отрицательной стороны. Однако надежды надеждами, а события в самой Грузии не располагали ни к какому оптимизму: «Из Тифлиса и вообще из Грузии до нас доходили очень печальные вести о положении там русского дела и русских людей. Русские служащие и чиновники повсюду увольнялись за незнанием грузинского языка; русским на каждом шагу чинились всякие препятствия; шло повальное преследование русского офицерства, которого в Грузии было не мало (около 15000 человек, а может быть и больше), ибо в былое время в Тифлисе помещались все штабы Кавказской армии, все центральные военные учреждения и т.д»[9].

Вот так недолго продолжалось хорошее отношение к русским крестьянам, проживающим в областях, временно присоединившихся к Грузии, когда грузинские военные власти и гражданские чиновники принялись за реквизицию продуктов, фуража, лошадей для нужд грузинской армии.

Да и сама Грузия жила за счет откровенного грабежа: «Огромные военные запасы и вооружение, принадлежащие российской армии, хранились в Закавказье. Самая значительная часть находилась в Грузии и была ими присвоена, которая всю свою финансовую систему построила на распродаже доставшегося ей русского государственного имущества»[10].

Гражданская война в России закончилась, и большевикам удалось включить Грузию в 1922 году в состав Советского Союза, и тогда наступило время наибольшего благополучия и процветания грузинского населения. Грузинское общество расценивало этот период как само собой разумеющееся, когда центральная власть СССР, по его мнению, обязана была поддерживать в республике высокий уровень жизни. Одновременно сепаратистские стремления росли и усиливались, антисоветские силы активизировались, и грузинский высший орган государственной власти в 1991 году объявил о восстановлении независимости Грузии.

На этом процветание и светлое будущее Грузии закончились. Отношения с Россией катастрофически испортились, а после событий 2008 года перешли в разряд необратимых.

Даже в таких условиях грузины максимально используют свои экономические и миграционные возможности в России, однако это все несопоставимо с уровнем обеспечения советского периода.

[1] Меж двух огней (Записки зеленого Н. Вороновича) // Архив русской революции. Москва, издательство “ТЕРРА” – “TERRA”, ПОЛИТИЗДАТ, 1991. Том 7. С. 60-61, 77-78.

[2] Меж двух огней (Записки зеленого Н. Вороновича) // Архив русской революции. Москва, издательство “ТЕРРА” – “TERRA”, ПОЛИТИЗДАТ, 1991. Том 7. С. 60-61, 77-78.

[3] Документы к воспоминаниям Н. Вороновича // Архив русской революции. Москва, издательство “ТЕРРА” – “TERRA”, ПОЛИТИЗДАТ, 1991. Том 7. С. 321.

[4] Россия // Энциклопедический словарь. Издатели Брокгауз и Эфрон. С.-Петербург 1898, Лениздат, 1991. С. 113.

[5] Воспоминания о революции в Закавказье (1917-1920 г.г.) Б.Байкова // Архив русской революции. Москва, издательство “ТЕРРА” – “TERRA”, ПОЛИТИЗДАТ, 1991. Том 9. С. 168.

[6] Меж двух огней (Записки зеленого Н. Вороновича) // Архив русской революции. Москва, издательство “ТЕРРА” – “TERRA”, ПОЛИТИЗДАТ, 1991. Том 7. С. 81, 87.

[7] Документы к воспоминаниям Н. Вороновича // Архив русской революции. Москва, издательство “ТЕРРА” – “TERRA”, ПОЛИТИЗДАТ, 1991. Том 7. С. 55.

[8] Меж двух огней (Записки зеленого Н. Вороновича) // Архив русской революции. Москва, издательство “ТЕРРА” – “TERRA”, ПОЛИТИЗДАТ, 1991. Том 7. С. 105.

[9] Воспоминания о революции в Закавказье (1917-1920 г.г.) Б.Байкова // // Архив русской революции. Москва, издательство “ТЕРРА” – “TERRA”, ПОЛИТИЗДАТ, 1991. Том 9. С. 168.

[10] Воспоминания о революции в Закавказье (1917-1920 г.г.) Б.Байкова // Архив русской революции. Москва, издательство “ТЕРРА” – “TERRA”, ПОЛИТИЗДАТ, 1991. Том 9. С. 165.