10 мая 1918 г. совершенно неожиданно Главнокомандующим армии назначен «появившийся откуда-то и, как говорят, специально привезенный сюда, адмирал Колчак[1]. Надеются на имя и на решительность адмирала, гремевшего на флоте»[2].

Александр Васильевич Колчак (1874-1920) – русский государственный, политический и военный деятель, ученый-океанограф, полярный исследователь (1900-1903), флотоводец (1915-1917), в 1914-1917 гг. – вице-адмирал и адмирал Балтийского флота, с 1916 по 1918 гг. – командующий Черноморским флотом, руководитель белого движения во время гражданской войны в России. Верховный правитель России (18 ноября 1918 – 7 февраля 1920) и Верховный главнокомандующий русской армии (ноябрь 1918 – 4 января 1920)[3].

А.В.Колчак – имя общеизвестное, до настоящего времени он является одним из наиболее популярных деятелей России, в честь которого проводятся многочисленные мероприятия, устанавливаются памятные знаки, снимаются художественные и воспроизводятся документальные фильмы, создаются благообразные печатные произведения, рождаются стихи и песни. Образ яркий и, как правило, благородный и положительный.

В Википедии, в этой самой крупной и самой популярной в мире онлайн-энциклопедии, где краткость – основа изложения материала, не пожалели места для жизнеописания Александра Васильевича.

Такого же внимания к Колчаку А.В. можно было ожидать от англоязычной «Всемирной истории» (Энциклопедия РИДЕРЗ ДАЙДЖЕСТ), изданной на русском языке в 2007 году, тем более, что во времена смуты в России адмирал побывал и в США, и в Англии, и даже был принят на службу английским правительством. Однако, вопреки ожиданиям, РИДЕРЗ ДАЙДЖЕСТ приводит только предельно краткий контекст о белом движении. Очевидно, еще не пришло время.

Тогда обратимся к воспоминаниям людей, непосредственно контактировавшим с адмиралом, знающим всю его многогранную деятельность и личные качества, повлиявшие на положение дел в Сибири и Дальнем Востоке во время гражданской войны.

Не проходит и двух недель после назначения, как впечатления от адмирала начинают приобретать конкретные очертания, однако с неоднозначной для него характеристикой: «Был в большом штабе местного Главковерха; там очень недовольны адмиралом, который по общему отзыву ничего не понимает в военном деле и совершенно не желает считаться с наличной обстановкой; сейчас он требует немедленного похода на Владивосток и самых решительных действий.

Адмирал, по-видимому, человек с норовом до полной неуравновешенности и взбалмошности; закидывающийся по пустякам; неспособный спокойно и хладнокровно разобраться в сложной и поганой Харбинской обстановке; непокладистый и колючий, незнающий совершенно военного дела, нашей организации, системы обучения и ломящий все по морскому так, как подобает всякому “адмиралу”.

Я не видел ни разу Колчака; все его очень ругают за его вспыльчивость и грубость, но то, что он рвется отсюда, показывает, что он лучше здешней своры; кроме того, никто не может упрекнуть его в том, что он ищет для себя лично. Но бесспорно одно, что он абсолютно не пригоден к тому месту, на которое его кто-то выпихнул, так как у него нет ни одного качества, которое для сего требуется»[4].

В это время в Харбине Дальним Востоком и Сибирью руководил объявивший себя Временным Верховным Правителем России генерал-лейтенант Д.Л. Хорват, о деятельности которого высказываются не менее жестко: «Вечером 14 января 1919 г. пришли неожиданно полковники Бурлин и Кондрашов, едущие в Омск; по их словам формирование новых частей в Приморской области стало в мертвую; в 9-ой Сибирской дивизии на лицо одни офицеры, да и те разбегаются, сманиваемые атаманскими вербовщиками. В Хорвате разочаровались все круги, видя, что, при его безволии и при одиозном подборе руководящего им антуража, ничего не выйдет»[5]. Две эти личности не смогли мирно разделить власть, и 9 июля 1918 г. Хорват сместил Колчака с должности Главнокомандующего, а Колчак отказался это исполнить и заявил, что, если его попробуют тронуть, то он вызовет «верные ему войска». На замечание, что это может вызвать кровопролитие, буйный адмирал, находясь в состояние полного «шторма», ответил: «ну и пусть будет кровопролитие, но распоряжаться всей здешней сволочи я не позволю»[6].

Конфликт все же удалось погасить, когда на следующий день Хорват, вернувшись из поездки в Пекин, сказался больным, но адмирала все же принял. Говорят, что свидание было очень бурное, но в результате на вопрос в каком положении вопрос об уходе Колчака, Хорват ответил «надо потерпеть»[7].

Терпеть пришлось до 2 ноября 1918 г., когда из Омска сообщили, что прибывший туда Колчак при помощи офицерских организаций «устроил там какой-то переворот, сместил всех министров и объявил себя диктатором. Если это верно, то из того, что он показал здесь, очевидно, что это будет скверный диктатор – для диктатуры одной импульсивности и вспыльчивой решительности очень недостаточно»[8].

В конечном итоге переворот выразился в провозглашении адмирала 18 ноября 1918 г. Верховным правителем России, а Хорват, сложивший с себя звание Временного Верховного Правителя, еще 13 сентября 1918 г. стал Верховным Уполномоченным на Дальнем Востоке. Фактически произошло разделение востока России на два громадных региона: Сибирь под руководством Колчака с центром в Омске и Дальний Восток, управляемый Хорватом из Харбина.

Два лидера белого движения возглавили борьбу с красными и в своих действиях руководствовались собственными представлениями о формах такой борьбы. На кого они рассчитывали и кто был главным действующим лицом в гражданской войне со стороны белых, яркое представление дают очевидцы событий.

Дальний Восток, апрель 1918 г.: «Разговаривал с беженскими полковниками, которые очень много говорили, жаждали мести, вторжения в Россию и истребления всех серых шинелей; бахвалились, что сами берутся уничтожать по несколько десятков товарищей за прием, «собственноручно пуская им пули в живот». Пока же сидят в Харбине, на-шермака (за чужой счет), на фронт не собираются. К сожалению, столь свирепые угрозы красным товарищам не страшны; печально только то, что такие глупые и бахвальные излияния показывают чаяния и глубину понимания уже не зеленой молодежи, а трех-штаб офицеров, имеющих за собой побольше десятка лет кадровой службы. Какое-то помешательство на идее реванша скорого и жестокого, отожествляемое с спасением России. Такие уроды не способны понять того, что стряслось с Россией в прошлом году; им не дано сообразить, что многого уже не вернуть и что многое надо забыть»[9].

За короткий промежуток времени в Сибири произошла смена власти от царского правительства до правления красных и последующего перехода к диктатуре белых, что привело к нарушению всего жизненного уклада людей. Возникли сложности со снабжением населения жизненно необходимыми товарами, сопровождавшиеся полными непониманием руководством возникших проблем.

Однако вместо разбирательств причин недовольства населения белое правительство направляло карательные отряды для его усмирения и разоружения, что приводило к ещё более ожесточенному сопротивлению сибиряков.

«Какую-то деревню эти герои больших дорог уже сожгли, – этим они сожгли целый шанс на восстановление России, ибо эта нелепая жестокость никогда не забудется той власти, которая ее приказала и ее допустила; очень больно, что среди усмирителей часть наемных китайцев.

Неужели у Хорвата и его министров так мало мозгов, что они не могут понять, что с их несколькими сотнями вольницы, сдобренной наемными хунхузами, можно сжечь одну-другую деревню, перепороть несколько десятков крестьян, но делать это можно, имея чехов впереди и китайские войска сзади. Такие безумные распоряжения гибельны, ибо порядка восстановить не могут, но зато поднимают за собой бурю ненависти и желания отомстить; последнее вполне осуществимо, ибо насильники не так уже сильны, а со времен революции население привыкло к тому, что начальство можно хватить и дубьем, коли оно не нравится или колется.

Самое же скверное то, что такие дикие выходки вконец губят самую идею новой власти, ибо ярко показывают населению, что несет ему эта власть, сливающаяся немедленно в представлении с возвращением старого режима и новой мести.

Господа, схватившиеся за власть … забывают, что сейчас в их распоряжении нет ни армии, ни полиции, ни всех средств государственного аппарата, но зато против них стоит все то, что привела населению революция, свержение и развенчание всех бывших богов и разложение многих сдерживающих центров»[10].

Ожесточение только нарастает и становится неопределимым для минимального взаимопонимания и взаимодействия с народом.

То, что делает атаман и его приспешники, отвращает от олицетворяемой им идеи все спокойные, здоровые и обыкновенно инертные круги населения, «население все не перепорешь и не расстреляешь, особенно в Сибири, где оно само очень зубастое»[11].

Последствия такой политики более чем плачевные. Восстают уже не против власти белых, но и против всякой власти. Вся Енисейская губерния охвачена частичными восстаниями анархического характера с чисто анархическими же лозунгами «долой земство, милицию и налоги».

«Новая власть упустила драгоценное время, не сумела укрепить настроение первых месяцев после свержения большевизма, ей вообще благожелательное; она не сумела проявить себя честной и полезной. Население вновь убедилось, что толку от власти никакого, кроме неприятностей и притеснений. Честную и заботящуюся о населении власть признали бы, а с насильственной, что дал ей Омск, население начало рассчитываться по-сибирски жестко и безжалостно»[12].

От европейской части России положение в Сибири существенно отличалось – там практически не было условий для пропаганды социалистических идей, т.к. основное население деревень жило настолько зажиточно и богато, что влияние большевиков было незначительно.

По статистическому обследованию Приамурья, произведенному в 1908-1909 годах общеземской организацией Львова, выяснилось, что расходный бюджет здешнего крестьянина в шесть раз превосходит бюджет крестьянина европейской России.

«Приходившие из России новобранцы, попадая впервые в здешние деревни, шалели от удивления при виде крестьянской зажиточности и говорили, что у них в России и паны так не живут»[13].

Одним из главных зол белого движения явилась атаманщина, привлекшая на свою сторону самых «лихих людей» с полным отсутствием каких либо сдерживающих моральных факторов.

В ответ на мародерство и насилие сибирская деревня ответила повсеместными крестьянскими восстаниями, которые пытались подавить отправкой карательных отрядов, что приводило только к их уничтожению.

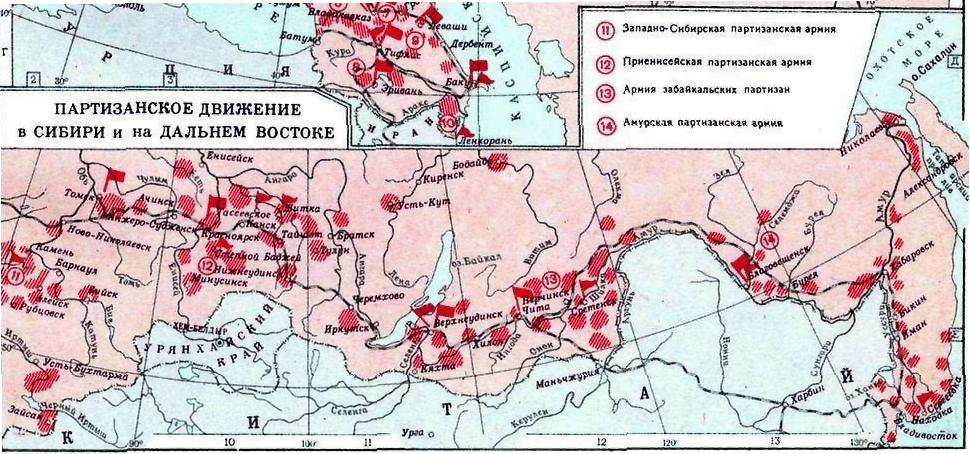

Действующие власти усугубили положение непродуманными призывами и мобилизацией, которые подняли против начальства уже практически все население. Призываемые уходили в сопки, создавая новые и усиливая уже созданные партизанские отряды.

«Из Владивостока пишут, что этим путем красным дали втрое больше добровольцев, чем сами получили новобранцев; идиотизм распоряжений усугублен тем, что начальство сидит и не знает, что делать с призванными; не знает, но мало этим озабочено, ибо распорядительность показало, новые должности накроило, насадило на них всякую приятельскую рвань и слякоть, ну а до остального им мало дела»[14].

Виноваты ли правители Сибири и Дальнего Востока в сложившейся ситуации – Верховный Правитель России А.В. Колчак и Верховный Уполномоченный на Дальнем Востоке Д.Л. Хорват? Безусловно. Они могли повлиять на положение дел и прекратить беспредел беззакония и насилия. Но не смогли в силу разных причин.

И как итог: «Совет Министров дал мне возможность познакомиться с размахом государственной деятельности нашей власти и ее результатами. Та же дряблость, то же отсутствие определенной деловой программы и то же бессилие заставить выполнить свою волю; кроме того, скверно было то, что власть оказалась, если можно так выразиться, неглубокой, она сидела далеко от населения, не приносила ему никакой реальной пользы, не базировалась на коренном, кондовом населении Сибири; она не улучшила условий его жизни и не удовлетворила его насущных нужд; она оказалась бессильной оградить его от злоупотреблений и насилий своих местных агентов; вместо ожидаемого благодетеля и целителя она оказалась чудовищем, возлагавшим на измотанное общей разрухой население новые тяготы и старые, ненавистные скорпионы»[15].

Для населения установившаяся белая власть обернулась беззаконием, нарушением торговли, увеличением дороговизны и повсеместной спекуляцией жизненно необходимыми товарами.

В свою очередь атаманы не считались ни с каким верховным начальством и также показали себя в своем истинным виде. Так, бывший офицер атамана Калмыкова Дроздов заявил, что «там не офицерская организация, а гнусная шайка самых отборных негодяев и форменных разбойников, учиняющих над населением невероятные насилия»[16].

Не лучше обстояли дела и с офицерами запаса, которых предполагали призвать в регулярные части, когда по мнению инспектирующего полковника, «3/4 молодых офицеров распущены и развращены до полной невозможности их исправить, а некоторые из них готовые уже преступники, опасные для общества и государства, ибо за деньги на все готовы»[17].

О состоянии дел на Урале можно судить по докладу Главного Начальника Уральского края, где произошло «полное падение авторитета власти, вызванное нечистоплотностью ее представителей; засильем распущенных военных начальников; произошедшим полевением народных масс, неудовлетворенных бесполезностью и гнилостью власти»[18].

В чем же причины такого повсеместного разложения белого движения, в основном состоящего из офицеров царской армии, возглавляемого А.В. Колчаком в Сибири, а на юге страны М.В. Алексеевым и сменившим его А.И. Деникиным?

Первая причина – насильственное свержение царской власти, основы государственного строя России в течение многих столетий. Пришедшие к власти либералы сумели за короткий срок разложить армию приказами настолько унизительными для офицерства, что часть их не выдерживала и увольнялась. Немалая часть, в силу жизненной необходимости, была вынуждена оставаться в армии, где подвергалась сильнейшему морально-психологическому давлению, когда каждый шаг контролировался политизированными демократическими субъектами, и были ограничены во всех своих действиях вплоть до разрешения иметь личное оружие. И это во время мировой войны.

Вторая причина связана с октябрьским переворотом 1917 г., завершившимся Брестскими переговорами, когда Троцкий объявил о прекращении состоянии войны с Германией и одновременно отдал приказ о полной демобилизации армии по всему фронту[19].

В результате униженные и оскорбленные офицеры превратились в изгоев без права существования как класс.

Ответом явилось организация белого движения во главе с генералом А.В.Алексеевым и началом гражданской войны, которая и явилась третьей причиной окончательного разложения офицерства, когда «белые» так и не смогли понять и принять произошедшие изменения и не сумели восстановить между классами чувства взаимопонимания и осознания принадлежности к одной национальности, вместо этого пытаясь силой насаждать старые порядки, которые воспринимались в штыки крестьянским и рабочим населением.

Все это вылилось в войну с собственным народом и воспринималось последним как вековая борьба против помещичьего произвола и насилия, с взаимным ожесточением и беспредельщиной.

Не смогло белое движение выдвинуть выдающихся деятелей, способных привлечь к себе население страны и навести порядок, т.к. были заложниками прозападной системы ценностей и в подавляющем большинстве своем с республиканскими взглядами, но крепостнической сущностью главных деятелей.

Наступление Красной Армии, многочисленные восстания населения вынудило руководителей белых искать помощь у иностранных государств.

[1] Александр Васильевич Колчак (1874-1920) – русский государственный, политический и военный деятель, ученый-океанограф, полярный исследователь (1900-1903), флотоводец (1915-1917), в 1914-1917 гг. – вице-адмирал и адмирал Балтийского флота, с 1916 по 1918 гг. – командующий Черноморским флотом, руководитель белого движения во время гражданской войны в России. Верховный правитель России (18 ноября 1918 – 7 февраля 1920) и Верховный главнокомандующий русской армии (ноябрь 1918 – 4 января 1920).

[2] Архив русской революции. Дневник барона Алексея Будберга. 1917 год. Москва: Издательство “ТЕРРА” – “TERRA”, 1991. Том 13. С. 210.

[3] ru.wikipedia.org > Колчак, Александр Васильевич

[4] Архив русской революции. Дневник барона Алексея Будберга. 1917 год. Москва: Издательство “ТЕРРА” – “TERRA”, 1991. Том 13. С. 214-215.

[5] Архив русской революции. Дневник барона Алексея Будберга. 1917 год. Москва: Издательство “ТЕРРА” – “TERRA”, 1991. Том 13. С. 267.

[6] Архив русской революции. Дневник барона Алексея Будберга. 1917 год. Москва: Издательство “ТЕРРА” – “TERRA”, 1991. Том 13. С. 219-220.

[7] Архив русской революции. Дневник барона Алексея Будберга. 1917 год. Москва: Издательство “ТЕРРА” – “TERRA”, 1991. Том 13. С. 220.

[8] Архив русской революции. Дневник барона Алексея Будберга. 1917 год. Москва: Издательство “ТЕРРА” – “TERRA”, 1991. Том 13. С. 263.

[9] Архив русской революции. Дневник барона Алексея Будберга. 1917 год. Москва: Издательство “ТЕРРА” – “TERRA”, 1991. Том 13. С. 200.

[10] Архив русской революции. Дневник барона Алексея Будберга. 1917 год. Москва: Издательство “ТЕРРА” – “TERRA”, 1991. Том 13. С. 232-233.

[11] Архив русской революции. Дневник барона Алексея Будберга. 1917 год. Москва: Издательство “ТЕРРА” – “TERRA”, 1991. Том 13. С. 234.

[12] Архив русской революции. Дневник барона Алексея Будберга. 1917 год. Москва: Издательство “ТЕРРА” – “TERRA”, 1991. Том 13. С. 312.

[13] Архив русской революции. Дневник барона Алексея Будберга. 1917 год. Москва: Издательство “ТЕРРА” – “TERRA”, 1991. Том 13. С. 297.

[14] Архив русской революции. Дневник барона Алексея Будберга. 1917 год. Москва: Издательство “ТЕРРА” – “TERRA”, 1991. Том 13. С. 284-285.

[15] (Архив русской революции. Дневник барона Алексея Будберга. 1917 год. Москва: Издательство “ТЕРРА” – “TERRA”, 1991. Том 13. С. 329.

[16] Архив русской революции. Дневник барона Алексея Будберга. 1917 год. Москва: Издательство “ТЕРРА” – “TERRA”, 1991. Том 13. С. 263.

[17] Архив русской революции. Дневник барона Алексея Будберга. 1917 год. Москва: Издательство “ТЕРРА” – “TERRA”, 1991. Том 13. С. 261.

[18] Архив русской революции. Дневник барона Алексея Будберга. 1917 год. Москва: Издательство “ТЕРРА” – “TERRA”, 1991. Том 13. С. 232.

[19] Архив русской революции. На сцене и за кулисами Брестской трагикомедии. Д.Г. Фокке. Москва: Издательство “ТЕРРА” – “TERRA”, 1993. Том 20. С. 205-206.