Несмотря на столь характерные для славянских народов междоусобицы, взаимную вражду и антагонизмы, славяне изначально осознавали высокую степень взаимного этнокультурного родства, языковую близость и общность происхождения (Dvornik 1962: XXII).[1] Это, в частности, нашло своё выражение в широко распространённой у западных славян в эпоху Средневековья легенде о трёх братьях – Чехе, Лехе и Русе, прародителях чехов, поляков и русских. Показательно, что отчётливые представления о взаимной близости и родстве с самого начала были свойственны и двум наиболее географически отдалённым друг от друга славянским народам, находящимся на крайнем западе и крайнем востоке славянского этнокультурного пространства – чехам и русским. Уже учёный киевский монах Нестор, автор древнейшей русской летописи «Повесть временных лет», написанной в начале XII в., говоря о расселении славян с Дуная, среди первых славянских народов упоминает «мораву и чехов», поселившихся на берегах реки Морава. В «Чешской хронике» Пршибика Пулкавы из Раденина, написанной в 1374 г., славяне описываются как изначально единый народ, который в ходе своего расселения занял земли Болгарии, Руси, Сербии, Далмации, Хорватии, Боснии и других стран, при этом Русь упоминается одной из первых.

Между Древней Русью и средневековой Чехией имели место оживлённые экономические, политические, церковные и культурные связи. Знаток русско-чешских связей русский историк А.В. Флоровский отмечал, что во второй половине Х века с вхождением в состав Чехии верховьев Вислы с г. Краков и с включением в состав Руси князем Владимиром Галиции с г. Перемышль Древняя Русь и Чехия стали на непродолжительное время непосредственными соседями. Это способствовало активизации русско-чешских экономических связей и торговли; о русских купцах в Праге упоминал арабский путешественник Ибрагим ибн Якуб в середине Х века (Флоровский 2020: 101).[2]

По мнению некоторых чешских историков, важной составной частью внутриполитического конфликта на Руси во второй половине Х в. после смерти киевского князя Святослава являлся союз его младшего сына князя Владимира с чешским князем Болеславом II; в этой связи примечательно, что первой супругой Владимира была «чешка», от которой у него родился старший сын Вышеслав. По осторожному мнению современного чешского историка М. Теры, в борьбе за киевский престол против своего старшего брата Ярополка, имевшего связи с германскими Оттонами, Владимир мог разыграть «западнославянскую карту», воспользовавшись союзом с чешским князем Болеславом II (Téra 2019: 218).[3]

Характеризуя восточнославянское этнокультурное пространство, М. Тера подчёркивает его органическое цивилизационное единство, обращая внимание на то, что даже политическая раздробленность на фактически самостоятельные государства с середины XII в. «не нарушила единства древнерусского пространства. Хотя в политическом отношении отдельные княжества шли своим путём, единая династия, единая традиция, единая церковь, единый литургический и литературный язык сохраняли и развивали сознание единой Руси» (Téra 2019: 635).[4] Более того, М. Тера полагает, что возможность повторной интеграции древнерусских земель длительное время оставалась совершенно реальной перспективой, но была нарушена двумя ключевыми факторами – монгольским нашествием и последующим образованием Золотой Орды, а также успешной экспансией языческой Литвы на восточнославянские земли в XIII веке.

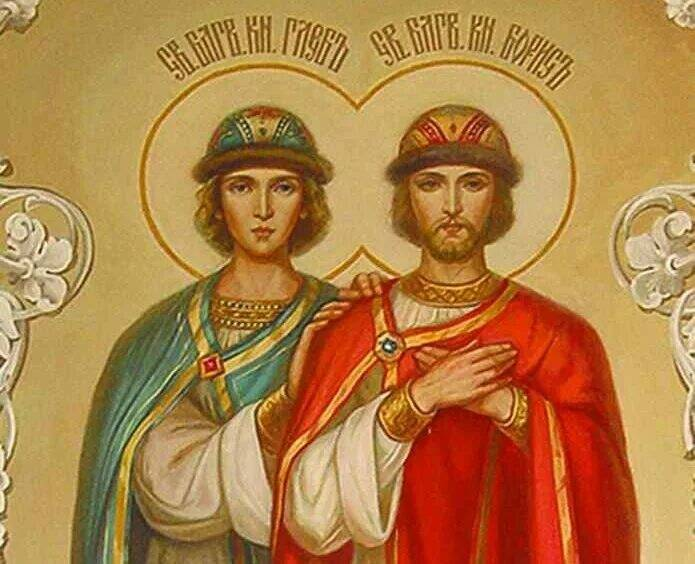

Хотя в Чехии достаточно быстро утвердилось западное христианство, тем не менее, пустившая корни кирилло-мефодиевская традиция сохранялась в чешских землях, способствуя церковным и культурным контактам между Древней Русью и Чехией. Так, довольно рано на Руси получил известность и распространился культ одного из наиболее древних и почитаемых в Чехии святых – святого Вацлава (в русской традиции Вячеслава), принявшего мученическую смерть от своего брата Болеслава в 935 году. По словам известного русского историка А.В. Флоровского, «Святой Вячеслав издавна вошёл в круг чтимых русским церковным сознанием святых и давно стал в наших святцах рядом с именами святых князей Бориса и Глеба, как и святой Вячеслав, обретших мученический венец от руки братоубийственной» (Флоровский 2020: 77).[5] Схожесть трагических судеб чешского князя Вацлава (Вячеслава) и русских князей Бориса и Глеба в немалой мере способствовала популярности чешского святого на Руси.

Легенда о святом Вячеславе могла проникнуть на русские земли либо посредством южных славян, либо путём непосредственных культурных контактов между Древней Русью и Чехией. Вероятной «передаточной инстанцией», посредством которой информация о святом Вячеславе попала на Русь, по мнению А.В. Флоровского, был Сазавский монастырь в Чехии, основанный чешским святым Прокопом Сазавским, где в XI в. сохранялась славянская литургия. «Средоточие славянской церковной культуры, этот монастырь мог быть связующим звеном между чешским церковным обществом, верным идеям славянского обряда, и восточным славянством, – подчёркивал А.В. Флоровский. – Имеются основания говорить о культурном общении между Чехией и Русью при посредничестве этого средоточия славянской церковной традиции. Это могло случиться в течение почти всего XI столетия – от основания Сазавского монастыря до изгнания из него славянских монахов в 1096 г. В сравнительно близкое к кончине св. Вячеслава время русская письменность усвоила ряд произведений, посвящённых этому святому… Усвоила настолько прочно, что имя святого Вячеслава вошло органически в русскую литературу» (Флоровский 2020: 85-88).[6]

Помимо святого Вячеслава, на Руси широко почиталась и его бабушка – святая великомученица чешская княгиня Людмила, ставшая жертвой своей воинственной невестки-язычницы в 921 году (Žemlička 2005: 201).[7] Святая Людмила, считавшаяся одной из первых христианок в чешских землях, приняла крещение вместе со своим мужем, чешским князем Борживоем в конце IX в. в Великой Моравии в период пребывания там св. Мефодия (Žemlička 2005: 16).[8] С другой стороны, в Чехии распространился культ русских святых князей Бориса и Глеба; как замечает Флоровский, уже спустя всего 25 лет после их канонизации на Руси «частицы их тела находятся в алтаре Сазавского монастыря» (Флоровский 2020: 101).[9] Основанный чешским святым Прокопом Сазавским монастырь поддерживал связи с древнерусскими монастырями. В частности, «сохранились свидетельства о тесных связях последователей святого Прокопа Сазавского с монахами-святогорцами и братией Киево-Печерской лавры».[10]

Духовное наследие Восточной Церкви и её «культурный код» наложили заметный отпечаток на гуситское движение в Чехии в XV веке. Известный галицко-русский просветитель и церковный деятель И. Наумович отмечал в 1889 г., что «знаменитый чешский проповедник Иван Гус указывал на восточную православную церковь как на неизменно стоящую при апостольских преданиях и высказывал к ней большое уважение».[11] По словам архиепископа Пражского и Чешских земель Христофора, чешская реформация, вдохновлённая идеями Яна Гуса, «ратовала за возвращение к литургическим традициям Древней Церкви: причащение под двумя видами…, совершение богослужений на понятном языке, произнесение проповедей на чешском языке, введение в литургическую практику песнопений… Кроме того, реформация выступала против светской роли церковной иерархии».[12] Как подчёркивал глава Православной Церкви Чешских земель архиепископ Христофор, хотя чешская реформация «не исходила непосредственно из области исторического православия, тем не менее, чешские реформаторы осознавали, хоть и с опозданием, общность своих усилий с верой и обрядом, сохранившимися в Восточной Церкви. Соратник Яна Гуса святой мученик Иероним Пражский в 1413 г. предпринял путешествие на Восток, где был принят в евхаристическое общение местными Церквами. В Праге во время собора в Костнице он ценой собственной жизни отстаивал верность Восточной Православной Церкви. Примеру христианского Востока при введении реформ следовали и другие гуситские вожди: Якоубек из Стршибра, Криштян и др.».[13]

Что касается ближайшего соратника Яна Гуса и одного из видных идеологов чешской реформации Иеронима Пражского, то в начале XV в. он посетил Полоцк, Витебск и другие исторические центры Западной Руси, демонстрируя уважение к местной православной церкви, общаясь с православным духовенством и небезуспешно пытаясь найти здесь союзников чешскому гуситскому движению.[14] Подобная поддержка православия в Западной Руси со стороны одного из ведущих идеологов гуситского движения была в это время важна ещё и потому, что после Кревской унии 1385 г. и стремительного обращения в католичество ранее языческого литовского населения в Литве началась дискриминация православной церкви и православных верующих, которая постепенно усиливалась.

По словам работавшего в России во второй половине XIX в. чешского историка Йозефа Первольфа, к русским и к их православному вероисповеданию Иероним Пражский «относился дружелюбно и с сочувствием. Если бы Гус и Иероним остались дольше в живых, то… гуситские чехи, при известных условиях, могли бы сблизиться с православною церковью… При тогдашнем положении дел можно было ожидать, что умеренные гуситы вступят в какое-нибудь единение с православною церковью… Но дело прекратилось в самом зародыше, вследствие скоро последовавшего завладения турками Царьграда» (Первольф 1874: 59).[15]

Представители современной Православной Церкви Чешских земель подчёркивают, что гуситы предпринимали активные попытки установить контакты с Константинополем. Так, из пражского монастыря славянского обряда «На Слованех», поддержавшего гуситов, «исходил импульс об обращении Гуситской Церкви к Константинопольскому Патриарху с просьбой о рукоположении духовенства и воссоединении… Уже в 1451 г. Константинополь признал Гуситскую Церковь православной с собственным богослужебным обрядом и пообещал поставить ей епископа. Чаемого воссоединения не произошло в силу исторических событий, происшедших вскоре, – указывает глава современной Православной Церкви Чешских земель. – Царьград пал, и Константинопольская Церковь под турецким игом потеряла свободу».[16] Впоследствии многие чешские общественные и культурные деятели демонстрировали особое отношение к православной церкви, воспринимая её как выразительницу исконных славянских духовных начал. Во второй половине XIX в. в условиях бурного развития чешского национального движения и культуры «в лоно Церкви вернулись Ригер, Грегр, Сладковский и доктор Браунер».[17]

Известные русские историки-славянофилы в XIX в. подчеркивали идейное и обрядовое родство православия и гуситского движения в Чехии, трактуя его как попытку возрождения исконных славянских и тех церковных начал, которые были положены в Чехии и Моравии в ходе просветительской деятельности святых Кирилла и Мефодия во второй половине IX века (Лаптева 2005: 148).[18] Непосредственные контакты представителей чешского гуситского движения с православным миром имели место в основном на землях исторической Западной Руси, которая с конца XIII в. постепенно вошла в состав Великого Княжества Литовского.

Влияние чешских гуситов на соседние славянские народы, как отмечал известный чешский историк Й. Полишенский, проявилось и в самой революционной в то время идее перевода Священного писания на живые народные языки. В этой связи знаменитое издание Библии восточнославянским первопечатником, уроженцем белорусского Полоцка Ф. Скориной в Праге в 1517 г. было логическим следствием и закономерным результатом уже существовавшей богатой традиции взаимных научных и культурных связей между чехами и восточнославянским этнокультурным пространством. Более того, как установил известный галицко-русский учёный, профессор Львовского университета Я.Ф. Головацкий, «Скорина переводил прямо из чешской Библии» и язык Библии Скорины обнаруживает заметные следы влияния чешской языковой среды, что отразилось в лексике и в некоторых особенностях словоупотребления. Галицко-русский учёный приводил целый ряд примеров многочисленных чехизмов в тексте Библии Скорины. По мнению Головацкого, с лексической и грамматической точки зрения основанием языка Библии Скорины «есть церковно-славянский язык с сильной примесью русскою (белорусских и малорусских слов), но сверх того есть в нём много чешских и польских слов и оборотов».[19]

С вхождением чешских земель в империю Габсбургов в начале XVI в. и с усилением католической реакции и германизации в чешских землях после поражения чехов у Белой Горы в 1620 г. чешско-русские связи теряют основу для своего динамичного развития и постепенно затухают, хотя и не прекращаются полностью. Серьёзным импульсом для появления новой волны интереса к Руси и русской культуре стало окончательное освобождение Московской Руси от татарского ига в 1480 г., объединение северо-восточных русских земель и появление на политической карте тогдашней Европы независимого Российского государства со столицей в Москве.

Примечательно, что одним из самых популярных исторических трудов в Чехии в конце XVI – начале XVII вв. стала знаменитая «Московская хроника» полонизированного итальянца Алессандро Гваньини, служившего в армии Стефана Батория, участвовавшего в войне с Россией и получившего за свои заслуги польское дворянство. Хроника Гваньини была переведена с латинского на чешский язык М. Гозием и издана известным чешским культурным деятелем и издателем Д.А. Велеславином в 1590 году. Любопытно, что второе издание данной хроники на чешском языке появилось уже в 1602 г., свидетельствуя о её востребованности и популярности в чешском обществе.

Велеславин как издатель счёл целесообразным написать обширное предисловие к данной хронике. В предисловии, обращаясь к чешским читателям, он объясняет важность этого труда для чехов следующим примечательным образом: «Так как москвитяне и русские происходят от того же сарматского народа, как и мы, чехи, и употребляют, хотя и не без различий, тот же язык, как мы и другие славянские народы, то нашим чехам полезно знать о том, как далеко распространено их племя, и что оно обитает не только в областях от Чёрного леса к уграм и полякам, но простирается и много далее на восток солнца и на север, от Ледовитого океана, который лежит далеко за Москвой, до Средиземного и Адриатического морей, так что оно заняло почти половину двух частей света – Азии и Европы…» (Францев 1900: 17).[20]

Помимо столь пространных географических сведений, призванных заинтересовать и впечатлить чешского читателя, Велеславин сообщает и основные, хотя и не вполне точные исторические сведения о России. В частности, он отмечает, что «москвитяне приняли христианство по греческому обряду «около 987 года», и что первою крестилась княгиня Ольга, но князья московские почти всегда были данниками татар вплоть до князя Василия, деда нынешнего князя Федора» (Францев 1900: 17).[21] Показательно, что Велеславин совершенно не разделяет и не противопоставляет киевский и московский этапы развития Руси, рассматривая их как единое и органичное целое.

Велеславин также констатирует «неизвестность москвитян в наших странах», объясняя это как географической отдалённостью Москвы и суровым климатом этого государства, так и тем, что москвитяне, по его словам, «не совершили ничего замечательного и великого, чем могли бы прославиться среди других отдалённых народов» (Францев 1900: 17).[22] Очевидно, окончательное освобождение Московской Руси от ига монголо-татар в 1480 г. «замечательным и великим» событием Велеславин не считал.

С начала XVII в. тема Руси зазвучала и в академических спорах чешских учёных по поводу происхождения чехов и славян. Так, в 1614 г. «профессор Пражского университета Иоанн-Матвей Судетский стал утверждать, что чехи происходят не от юго-славян, а от Руси» (Первольф 1874: 46),[23] аргументируя это тем, что предки чехов и поляков пришли в Центральную Европу не из балканской Хорватии, что было тогда общепринятым мнением, а со славянского северо-востока – из «Сарматии» или Древней Руси. Диссертация профессора Пражского университета И.М. Судетского, в которой обосновывался тезис о «русском» происхождении чехов с обильными ссылками на греческие и латинские источники, вызвала бурную полемику в тогдашнем чешском учёном сообществе.

Поражение чехов от армии Габсбургов в битве у Белой Горы в 1620 г., последующий разгром и упадок чешской культуры в результате германизации, а также трагическая эпоха «Смуты» на Руси в начале XVII в., надолго обескровившая Московскую Русь, затормозили развитие чешско-русских связей. Период глубокого упадка чешской национальной культуры после трагедии 1620 г. в традиционной чешской историографии получил выразительное название «время тьмы». Опасения чешских патриотов по поводу будущего чешского народа и чешского языка возросли в XVIII в., когда германизаторская политика Вены приобрела особый размах. По словам русского историка-слависта В.А. Францева, «централизационные и германизационные усилия императрицы Марии-Терезии и её сына Иосифа II, казалось, окончательно должны были уничтожить всякие надежды чехов на лучшие и более радостные для чешской народности дни» (Францев 1902: 1).[24] В это крайне трудное для чешской культуры время взгляды чешских патриотов все чаще начинают обращаться к России и к русской культуре.

По мере успехов России в области государственного строительства и внешней политики, особенно после превращения Московской Руси в мощную Российскую империю, ставшую к концу XVIII в. единственным мощным и независимым славянским государством на политической карте тогдашней Европы, интерес чехов к своим славянским соплеменникам на востоке вновь стал расти. Особенно ярко это проявилось в XIX в. в период динамичного развития чешского национального движения и успехов чешского «национального возрождения». Именно в это время чешско-русские культурные и научные связи переживают период расцвета.

ЛИТЕРАТУРА

Головацкий Я.Ф. Несколько слов о Библии Скорины и о рукописной русской Библии из XVI столетия, обретающейся в библиотеке монастыря Святого Онуфрия во Львове. Львов: з печатне Института Ставропигийского, 1865.

Лаптева Л.П. История славяноведения в России в XIX веке. Москва: Индрик, 2005.

Наумович И. Пятидесятилетие (1839-1889) воссоединения с православною церковью западно-русских униатов. Исторический очерк. Санкт-Петербург: В Синодальной типографии, 1889.

Первольф Й. Славянская взаимность с древнейших времён до XVIII века. Санкт-Петербург, 1874.

Флоровский А.В. Труды по истории России, Центральной Европы и историографии. Из архивного наследия. Санкт-Петербург: Нестор-История, 2020.

Францев В.А. Даниил Адам Велеславин. «Архитипограф Пражский». К трехсотлетию его смерти (1599-1899). Санкт-Петербург, 1900.

Францев В.А. Очерки по истории чешского возрождения. Варшава: Типография Варшавского учебного округа, 1902.

Христофор, Архиепископ Пражский и Чешских земель. Православие в Словакии и Чехии // Церковь и время. Научно-богословский и церковно-общественный журнал. 2006. № 2(35).

Dvornik F. The Slavs in European History and Civilization. Rutgers University Press, 1962.

Téra M. Kyjevská Rus: dějiny, kultura, společnost. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2019.

Žemlička J. Přemyslovci. Jak žili, vládli, umírali. Praha: Lidové noviny, 2005.

[1] Dvornik F. The Slavs in European History and Civilization. Rutgers University Press, 1962. P. XXII.

[2] Флоровский А.В. Труды по истории России, Центральной Европы и историографии. Из архивного наследия. Санкт-Петербург: Нестор-История, 2020. С. 101.

[3] Téra M. Kyjevská Rus: dějiny, kultura, společnost. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2019. S. 218.

[4] Ibidem. S. 635.

[5] Флоровский А.В. Труды по истории России, Центральной Европы и историографии. Из архивного наследия. Санкт-Петербург: Нестор-История, 2020. С. 77.

[6] Там же. С. 85-88.

[7] Žemlička J. Přemyslovci. Jak žili, vládli, umírali. Praha: Lidové noviny, 2005. S. 201.

[8] Ibidem. S. 16.

[9] Флоровский А.В. Труды по истории России, Центральной Европы и историографии. Из архивного наследия. Санкт-Петербург: Нестор-История, 2020. С. 101.

[10] Христофор, Архиепископ Пражский и Чешских земель. Православие в Словакии и Чехии // Церковь и время. Научно-богословский и церковно-общественный журнал. 2006. № 2(35). С. 83.

[11] Наумович И. Пятидесятилетие (1839-1889) воссоединения с православною церковью западно-русских униатов. Исторический очерк. Санкт-Петербург: В Синодальной типографии, 1889. С. 7.

[12] Христофор, Архиепископ Пражский и Чешских земель. Православие в Словакии и Чехии // Церковь и время. Научно-богословский и церковно-общественный журнал. 2006. № 2(35). С. 84.

[13] Там же.

[14] Головацкий Я.Ф. Несколько слов о Библии Скорины и о рукописной русской Библии из XVI столетия, обретающейся в библиотеке монастыря Святого Онуфрия во Львове. Львов: з печатне Института Ставропигийского, 1865. С. 15.

[15] Первольф Й. Славянская взаимность с древнейших времён до XVIII века. Санкт-Петербург, 1874. С. 59.

[16] Христофор, Архиепископ Пражский и Чешских земель. Указ. соч. С. 85.

[17] Там же. С. 86.

[18] Лаптева Л.П. История славяноведения в России в XIX веке. Москва: Индрик, 2005. С. 148.

[19] Головацкий Я.Ф. Указ. соч. С. 27.

[20] Францев В.А. Даниил Адам Велеславин. «Архитипограф Пражский». К его смерти (1599-1899). Санкт-Петербург, 1900. С. 17.

[21] Там же.

[22] Там же.

[23] Первольф Й. Славянская взаимность с древнейших времён до XVIII века. Санкт-Петербург, 1874. С. 46.

[24] Францев В.А. Очерки по истории чешского возрождения. Варшава: Типография Варшавского учебного округа, 1902. С. 1.