Аннотация

На страницах воспоминаний белорусского историка Н.Н. Улащика показывается, что белорусского национального движения среди белорусского крестьянства не существовало до начала 20-х гг. XX в. Политика «белорусизации» встречала не просто непонимание, но сопротивление со стороны местной интеллигенции. При этом распространенной формой самоопределения среди местного населения в начале XX века была русская идентичность, которая отождествлялась с православным вероисповеданием.

_________________________________________________________

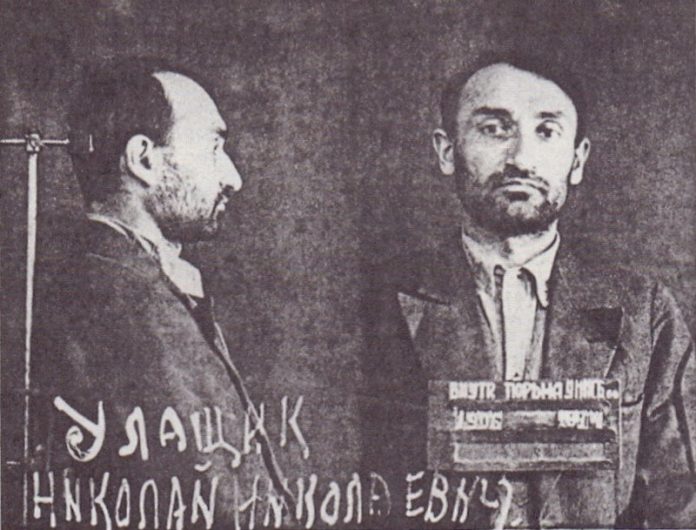

Заметным явлением в белорусской советской историографии являлось творчество Н.Н. Улащика (1906-1986), который трудился в Институте истории СССР и был автором многочисленных научных работ, в том числе монографических исследований «Предпосылки крестьянской реформы 1861 г. в Литве и Западной Белоруссии», «Очерки по археографии и источниковедению истории Белоруссии феодального периода», «Введение в изучение белорусско-литовского летописания». Н.Н. Улащик стал составителем и комментатором издания двух томов летописей Великого княжества Литовского. Жизненный путь талантливого уроженца деревни Вицковщина Минского уезда был не прост: он четыре раза арестовывался и отбывал наказание либо в лагере, либо в ссылке, причем первая его ссылка стала наказанием по делу «Союза освобождения Белоруссии». Историк оставил интересные воспоминания, в которых нашли отражения наблюдения за жизнью в родной деревне, Минске и БССР в целом за 20-е годы, опубликованные уже после его смерти. В них Н.Н. Улащик неоднократно затрагивал проблемы белорусской идентичности и национального вопроса, причем его записки интересны тем, что они были написаны человеком, с одной стороны, стремившемся к объективности, с другой стороны, идейным сторонником белорусской национальной особости. В этой связи представляют интерес его заметки и оценки, в которых им обсуждаются вопросы становления белорусской этнической и национальной идентичности.

В своих воспоминаниях историк писал, что до середины 30-х гг. XX в. на официальном уровне клеймили «вялiкадзяржаўны рускi шавiнiзм, якi стараецца прыгнясцi усе нерускiя народы СССР» [1, с. 370]. Само слово патриотизм было признано реакционным и контрреволюционным, ассоциировалось с белым движением и Российской империей. Со второй половины 30-х гг. XX в. термин был возвращен в государственный обиход, вместе с тем специально оговаривалось, что советский патриотизм не имеет ничего «агульнага з патрыятызмам даўнейшым» [1, с. 371], то есть с дореволюционным русским патриотизмом. Однако Н.Н. Улащик был убежден в том, что русский «вялiкадзяржаўны шавiнiзм» стал действительным содержанием советского патриотизма и, следовательно, вел дело к национальному угнетению. Несмотря на внешнюю антисоветскую направленность этого высказывания, данное суждение историка на самом деле не выходит за рамки советской идеологии. Следует отметить, что исторические представления Н.Н. Улащика по белорусскому вопросу, как представляется, сформировались под значительным воздействием советской национальной политики. Для советский интеллигенции было привычным полностью разделять идеологемы о страшном политическом угнетении со стороны «реакционного самодержавия», этой «тюрьмы народов». В политических условиях БССР исторические представления «нового человека» дополнялись тезисом о «нацыянальна-прыгнятанай» стране, которая находилась в «стадыi нацыянальнага адраджэньня» отдельной белорусской нации [2, с. 69]. Только революция 1917 г. и гибель Российской империи ликвидировали «нацыянальны ўцiск» белорусского населения. Интересно, что официальная идеология «белоруссизации» во многом совпадает с идеями публицистов «Нашей нiвы», идеологами белорусского национального проекта. Это не случайно, поскольку большевицкая идеология сознательно протянула связь лишь с незначительной частью левацки настроенной интеллигенции из числа членов БСГ. В частности, в 20-х гг. XX в. на высшем партийном уровне специально подчеркивалось, что деятельность «беларускага нацыянальнага «адраджэньня» – самавызначэньня» имела «сапраўды рэволюцыйна-дэмакратычны i нацыянальна вызваленчы характар» [2, с. 69].

В своих воспоминаниях Н. Улащик отмечал неприятие политики «белоруссизации» со стороны местного православного духовенства, значительной части интеллигенции, в особенности преподавателей, а также отсутствие активной поддержки этой политики среди белорусского крестьянства, то есть главного объекта «белоруссизации». По словам мемуариста, «беларускае, усё, што абвяшчалася дзяржаўнай палiтыкай, старыя настаўнiкi i наогул iнтэлiгенты сустракалi як нешта недарэчнае, непатрэбнае, як вульгарызацыю» [1, с. 328]. Массовый перевод обучения в начальных школах на белорусский язык вызвал среди многих учителей протест в силу того, что «лічылі ўсё гэта прафанацыяй і згаджаліся лепш ісці на якую іншую работу, абы толькі не выкладаць па-мужычаму» [1, с. 371]. Православное духовенство, противившееся белоруссизации, автор воспоминаний называет «рэакцыйным» [1, с. 375]. Без энтузиазма было встречено первое расширение территории БССР в 1924 году с присоединением Витебщины и Могилевщины. Н.Н. Улащик признавал, что «ў самым Мінску праціўнікаў усяго беларускага было больш чым даволі, то ў уновых іх лічылася бясспрэчна значна больш. Віцебск не так даўно прэтэндаваў на першае месца ў Беларусі, бо быў там самым большым горадам, рэакцыйнае духавенства там было мацнейшым, чым у Мінску, і г.д.» [1, с. 375]. Среди местной интеллигенции «варожасць … да беларускасцi» [1, с. 329] была распространенным настроением. Причиной этой враждебности, по мнению автора воспоминаний, являлись, как не странно, русские, которые «былi вялiкадзяржаунiкi» [1, с. 329]. Самое интересное, что историк в этом замечании оказался прав, поскольку большинство интеллигенции действительно считало себя русскими. Однако он не сказал главного: русскими «вялiкадзяржаўнiкамi» были в большинстве случаев этнографические белорусы, а не уроженцы великорусских губерний.

Впоследствии, характеризуя издательскую деятельность Виленской археографической комиссии, Н.Н. Улащик в одной из самых известных своих работ по белорусскому источниковедению писал, что российским правительством «прилагались все усилия к тому, чтобы доказать, что они (белорусы – А.К.) вообще не существуют» [3, с. 10]. Однако это, более чем не бесспорное утверждение о внутренней политике российских властей в Западном крае, вступает в противоречие с его же собственными наблюдениями за этнической идентификацией белорусского населения в начале XX в. Так, в воспоминаниях он отмечал, что национальная принадлежность белорусского крестьянства «грунтавалася на рэлiгii: рускi – значыцца, праваслаўны, паляк – католiк» [1, с. 371], причем такая этничность навязывалась не сверху, а существовала как элемент обыденного, массового сознания. В частности, во время советско-польской войны 1919-1920 гг., очевидцем которой был будущий историк, поляки «ўсіх праваслаўных, а іх было на Міншчыне сярод хрысціян больш за 90 %, лічылі і звалі рускімі (дарэчы, і самі гэтыя хрысціяне лічылі і звалі сябе так)» [1, с. 340]. Показательно, что уже несколько лет не существовало империи, советское правительство провозгласило БССР, но население по-прежнему держалось такой самоидентификации. Речь не шла о каких-то обобщенных безликих белорусах. В своих воспоминаниях он приводит пример, когда в крестьянской хате Улащиков во время советско-польской войны на них крикнул командир РККА «усе вы тут палякі», когда не понял, что ему говорили. В ответ мать мемуариста с обидой возразила «не, мы рускія» [1, с. 371].

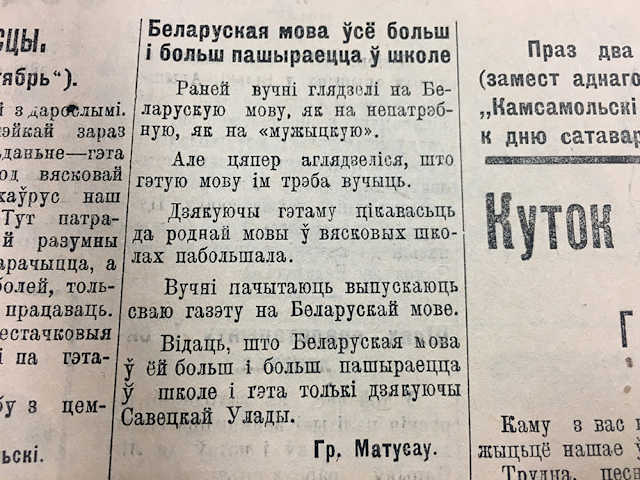

При этом Н.Н. Улащик признавал, что говорить о каком-то массовом белорусском национальном движении в начале XX века, в период революции и гражданской войны было преждевременно. В частности, по его наблюдениям «нацыянальная свядомасць беларусаў перад 1914 г. была вельмі нізкай» [1, с. 371], а деятельность публицистов газеты «Наша ніва» затронула «толькі невялікі пласт насельніцтва» [1, с. 371]. Не произошло особых подвижек и после падения монархии и начала гражданской войны. По словам мемуариста, «калі была абвешчана Беларуская рэспубліка, гэта амаль не дайшло да вёскі ды, пэўна, надта мала і да горада» [с. 371]. В другом месте автор описал ситуацию следующим образом: «вёска 1920-1921 гг. калі і ведала, што яна знаходзіцца у межах Беларускай рэспублікі, то выпадкова, і не надавала гэтаму значэння» [1, с. 342]. Внимание стали обращать только тогда, когда в школах начался перевод обучения на белорусский язык, причем «як з настаўнікаў, так і з сялян такіх, хто б прывітаў навучанне на роднай мове, было занадта мала» [1, с. 342].

Н.Н. Улащик поддерживал мнение о том, что со второй половины 30-х гг. XX в. начинается «русификация» и борьба с белорусской культурой [1, с. 371]. Вместе с тем это представление полностью искажает сущность национальной политики советского государства. В СССР проводилась не политика «русификации», а реализовалась политика советского интернационализма, которая вовсе не была направлена на подавление одного «национального» ради другого «национального», а предусматривала укрепление советского «морально-политического» единства. В принципе еще в 20-е годы официальные лица четко сформулировали, что национальная политика в БССР направлена на создание «новай нацыянальнай па форме, пролетарскай па зьместу, культуры» [2, с. 79].

Таким образом, на страницах воспоминаний историка Н.Н. Улащика показывается, что белорусского национального движения среди белорусского крестьянства не существовало до начала 20-х гг. XX в. Политика «белорусизации» встречала не просто непонимание, но сопротивление со стороны местной интеллигенции. При этом распространенной формой самоопределения среди местного населения в начале XX века была русская идентичность, которая отождествлялась с православным вероисповеданием. Показательно, что Н.Н. Улащик, как представитель белорусской интеллигенции советской формации, несмотря на свои наблюдения за жизнью сельчан и своего окружения, объяснял равнодушие или неприятие идеи белорусской национальности, происками великодержавных шовинистов, которые, по его же словам, преследовались до середины 30-х гг. XX века, и наследием дореволюционной политики.

- Выбранае / Мікалай Улашчык. – Мінск : Беларускі кнігазбор, 2001. – 604 с.,

- Кнорын В. Аб рашаючых «дробязях» у вялiкiм пытаннi // За культурную рэволюцыю. Мн., 1928.

- Улащик Н.Н. Очерки по археографии и источниковедению истории Белоруссии. М.: Наука, 1973. – 303 с.