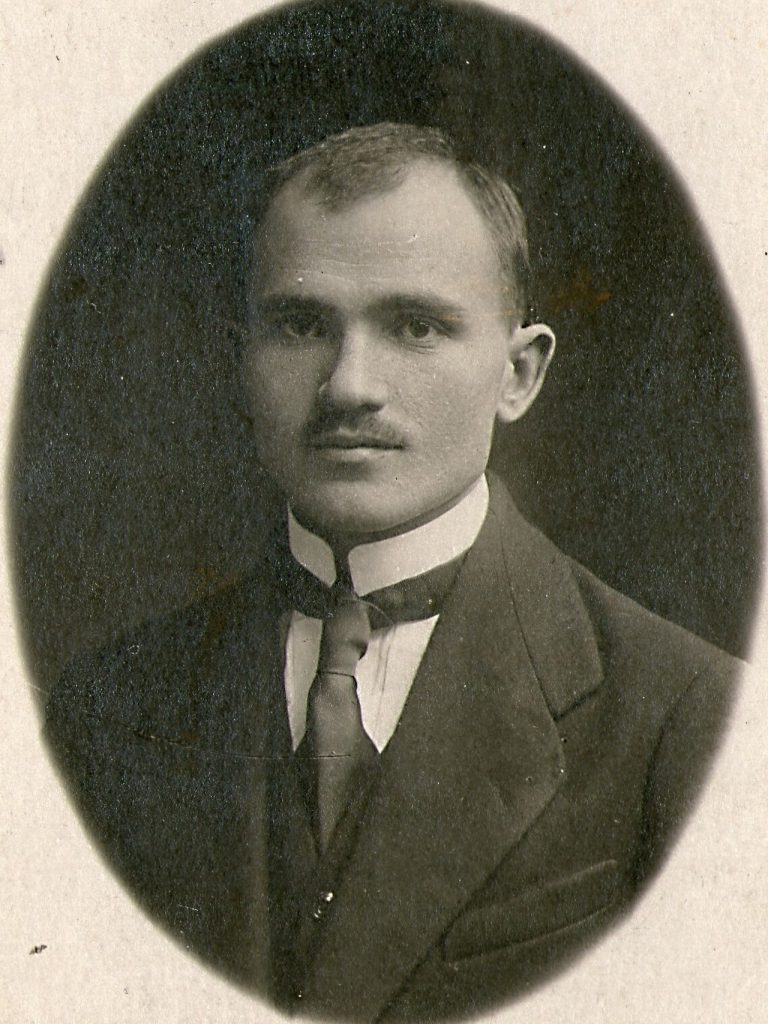

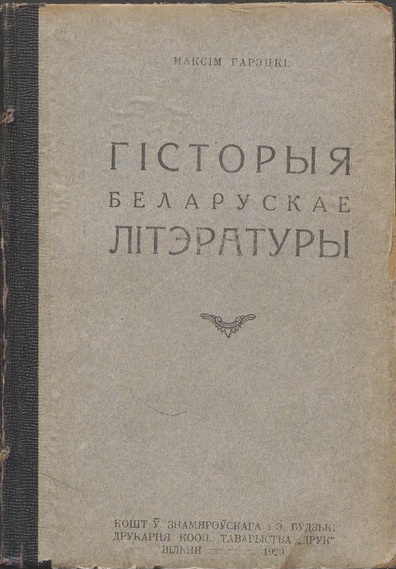

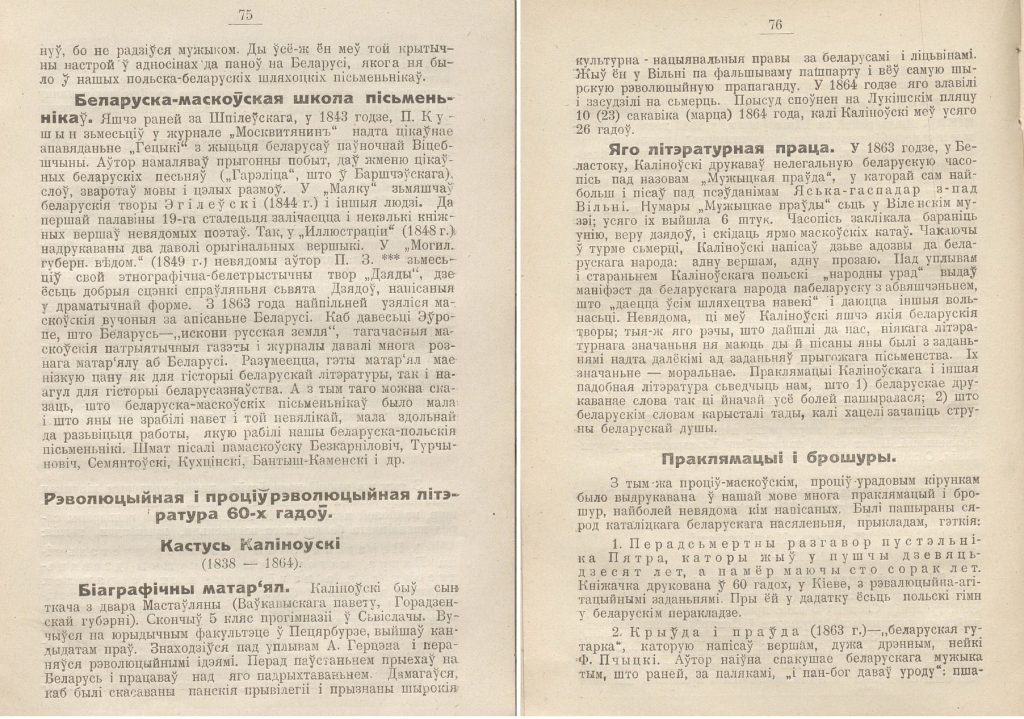

Предположительно, в 1920 г. К. Калиновский получил другое белорусское имя, которому было суждено стать настолько устойчивым идеологическим штампом, что он отразился даже в энциклопедиях. Создателем этого нового имени для К. Калиновского стал Максим Иванович Горецкий. В книге М.И. Горецкого «Гісторыя беларускае літаратуры» («История белорусской литературы»), изданной впервые в 1920 г., а через год переизданной, К. Калиновский, пожалуй, впервые, упомянут как Кастусь [1]. Ему посвящен отдельный параграф. Он небольшой, поэтому стоит привести его полностью: «Калиновский был сын ткача со двора Мостовляны (Волковысского уезда, Гродненской губернии. Окончил 5 класс прогимназии в Свислочи. Учился на юридическом факультете в Петербурге, вышел кандидатом права. Находился под влиянием А. Герцена и проникся революционными идеями. Перед восстанием приехал в Белоруссию и работал над его подготовкой. Требовал, чтобы были ликвидированы панские привилегии и признаны широкие культурно-национальные права белорусов и литвинов. Жил он в Вильне по фальшивому паспорту и вёл широкую революционную пропаганду. В 1864 году его поймали и приговорили к смерти. Приговор исполнен на Лукишской площади 10 (23) марта [2] 1864 года, когда Калиновскому было всего 26 лет» [3].

Эта краткая биография повстанца не указывает на его белорусское этническое происхождение. Она говорит лишь о том, что К. Калиновский боролся за права белорусов и литвинов, т.е. литовцев, что не делает его ни белорусом, ни литовцем по этническому происхождению. Примеров конкретной борьбы за права белорусов и литовцев М.И. Горецкий не привёл.

После биографии были приведены сведения о литературных экспериментах К. Калиновского, которые также не делают его белорусом. К. Калиновский назван автором «нелегальной белорусской газеты» «Мужицкая правда» (которая в самом деле была серийной листовкой) и двух воззваний «к белорусскому народу» (под этими воззваниями М.И. Горецкий имеет в виду «Письма из-под виселицы»).

Литературные таланты К. Калиновского оценены М.И. Горецким достаточно критически: «Неизвестно, имел ли Калиновский ещё какие-нибудь белорусские произведения; те же его вещи, что дошли до нас, никакого литературного значения не имеют, да и написаны они были с целями далекими от целей художественной литературы. Их значение – моральное. Прокламации Калиновского и другая подобная литература свидетельствует нам, что 1) белорусское печатное слово так или иначе всё более распространялось; 2) что белорусским словом пользовались тогда, когда хотели задеть струны белорусской души» [4]. После анализа текстов К. Калиновского М.И. Горецкий кратко затрагивает другие произведения польских повстанцев, написанные «тем же антимосковским, антиправительственным направлением» [5]. Упоминается в книге и антипольская белорусскоязычная литература того времени. Показательным является вывод М. Горецкого относительно белорусскоязычных произведений первой половины 60х гг. XIX в.: «Революционная и антиреволюционная литература 60х годов не имеет литературного значения и рассматривается в нашей литературе только с исторической стороны, […] рассмотренная тенденциозная литература обоих направлений антилитературная и не искренне белорусская, расширялась в нашем народе организованным способом и создала в нём вредный взгляд на свое печатное слово; кроме того, она углубляла раздел на “русских” и “поляков”» [6]. Т.е. публицистика периода Польского восстания 1863 – 1864 гг. и подготовки к нему (в том числе и тексты К. Калиновского), по мнению М.И. Горецкого, являлась «не имеющей литературного значения», «не искренне белорусской», «тенденциозной» да ещё и создающей «вредный взгляд» на белорусское печатное слово и разделяющей белорусов на поляков и русских. Тем не менее, М.И. Горецкий опубликовал в хрестоматии по белорусской литературе тексты К. Калиновского, но не оригинальные, а сфальсифицированные в 1916 г. В.У. Ластовским [7]. Вряд ли М.И. Горецкий знал об этой фальсификации. Скорее, он попросту фиксировал белорусскоязычные тексты. Т.е. М.И. Горецкому была известна статья В.У. Ластовского «Памяти Справедливого», но вряд ли он понимал, что в статье был описан не существовавший на самом деле образ К. Калиновского. Можно предположить, что имя Кастусь вместо используемого у В.У. Ластовского Касцюк появилось потому, что М.И. Горецкий попросту не вспомнил, какой точно региональной формой имени назвал В.У. Ластовский мифического белорусского героя.

Книга М.И. Горецкого «Гісторыя беларускае літаратуры» широко использовалась в первой половине 1920х гг. в качестве учебника по белорусской литературе. Поэтому через систему образования вновь придуманное для К. Калиновского имя Кастусь постепенно закреплялась как норма для тех, кто сталкивался с курсом истории белорусской литературы. Но широкое закрепление этой фальсификации, видимо, произошло по другой причине.

В 1924 г. вышло новое, третье издание книги М.И. Горецкого [8] (потом оно же было переиздано в 1992 г. [9]). Третье издание книги оказалось интересно тем, что М.И. Горецкий поменял отношение к К. Калиновскому и его деятельности. Полузабытый польский повстанец вдруг стал выдающимся белорусским борцом за народное счастье: «Из белорусских революционеров-повстанцев, писавших в 60х годах агитационную литературу, самой выдающейся и могучей в то время фигурой являлся Кастусь Калиновский». Он также, как и в первых двух изданиях «Истории белорусской литературы» продолжал бороться за отмену «панских привилегий» и за «широкие культурно-национальные права белорусов и литвинов», но теперь М.И. Горецкий указал, что К. Калиновский «придал восстанию в Белоруссии классовый характер и развил террор» [10]. Фиксация на факте террора не случайна. В советском общественном мнении террорист постепенно из некоего маргинала или фанатика становится героем-революционером. Террор против господствующих классов начинает восприниматься как положительное явление – борьба за светлое будущее. Поэтому террор оправдываться. Борьба за новую жизнь с обязательным уничтожением старой становится популярной темой белорусской поэзии [11]. Террор против врагов становится не только нормой, но и возводится до героизма. В частности, когда один из белорусских большевиков и одновременно писателей Д.Ф. Жилунович критиковал поэму своего коллеги М. Чарота «Босыя на вогнішчы» («Босые на пепелище»), он заметил, что сознательный революционер не мог иметь лозунга «Каго зловіш – разарві / Хто ня наш – таго даві» («Кого поймаешь – разорви / Кто не наш – того дави»). Ему возразил А. Морозовский, который написал: «А я скажу, что у т. Жилуновича память короткая. И имел, и может иметь! Когда революции угрожала смертельная опасность от белогвардейщины, то рабочие и крестьянство […] благословляли рабочую власть на массовый красный террор и активно помогали ей в этом» [12].

Мифический образ К. Калиновского как персонажа белорусской истории был подстроен под текущие нужды, поэтому акцент на его террористической деятельности являлся актуальным. Также в среде идеологов формирующихся локальных национализмов оказалась востребована борьба с якобы русским великодержавным шовинизмом, под которым понималось в том числе и сопротивление новой национальной политике большевиков, и нежелание простого народа терять свою русскую идентичность. Формирующаяся мифологическая фигура Калиновского-белоруса должна была отражать и этот момент. Реальный Калиновский-поляк был не чужд негативного отношения к России, поэтому его взгляды были приписаны мифологическому К. Калиновскому-белорусу. В частности, М.И. Горецкий указывал, что в листовке «Мужицкая правда» К. Калиновский «призывал белорусских крестьян сбрасывать ярмо московских палачей. Зная, что народ ещё находится под влиянием духовенства, Калиновский допускал в своих воззваниях к народу и религиозный тон, призывал идти в повстанцы, чтобы защитить и унию, веру дедов» [13]. И все же, несмотря на смену идеологического вектора, М.И Горецкий продолжил рассматривать тексты К. Калиновского не как серьёзную литературу: «Произведения Калиновского написаны были с целями очень далекими от целей художественной литературы. Их значение – историческо-моральное» [14]. Не признавая за К. Калиновским литературных талантов (этим мифологизаторы займутся позже), М.И. Горецкий стал утверждать, что К. Калиновский действовал во благо белорусского национального проекта. Однако М.И. Горецкий признавал, что, помимо текстов К. Калиновского, «с тем же антимосковским, антиправительственным направлением было напечатано на нашем языке много прокламаций и брошюр в большинстве неизвестно кем написанных». Но распространение они получили в основном среди «католического белорусского населения» [15].

Таким образом, миф о том, что Константина Калиновского звали Кастусь, впервые появился в первом издании книги М.И. Горецкого «Гісторыя беларускае літаратуры». Именно оттуда несвойственное польскому повстанцу имя попало в культуру, откуда широко разошлось по публицистическим и художественным текстам, а также закрепилось в научной литературе.

[1] Гарэцкі М. Гісторыя беларускае літэратуры. Вільня: Друкарня кооп. таварыства «Друк», 1920. С. 75; Гарэцкі М. Гісторыя беларускае літэратуры. Выд. другое (папраўленае). Вільня: «Віленскае выдавецтва» Б. Клёцкіна, 1921. С. 75. Несмотря на то, что второе издание представлено как исправленное, в текст, посвящённый К. Калиновскому, правок внесено не было. Текст остался на тех же станицах, что и в первом издании.

[2] В оригинале «10 (23) сакавіка (марца)» – это уточнение в названии месяца показывает, что белорусы того времени не привыкли к якобы белорусским названиям месяцев (сакавік), а пользовались диалектными вариантами общерусских названий.

[3] Там же. С. 75-76.

[4] Там же. С. 76.

[5] Там же. С. 77.

[6] Там же. С. 78.

[7] Гарэцкі М. Хрыстаматыя беларускае літэратуры. XI век – 1905 год. Вільня: Віленскае беларускае выдавецтва Б. Клёцкіна, 1922. С. 115-116.

[8] Гарэцкі М. Гісторыя беларускае літаратуры / Выданьне трэцяе, перародленае і дапоўненае разглядам вуснае народнае поэзіі. М., Л.: Дзяржаўнае выдавецтва, 1924. 382 с.

[9] Гарэцкі М. Гісторыя беларускай літаратуры / Уклад. і падрыхт. тэксту Т.С. Голуб. Мінск: Мастацкая літаратура, 1992. 479 с.