Сохранение исторической памяти, в первую очередь о Великой Отечественной войне, рассматриваются в Белоруссии в качестве одной из основ современной государственной идеологии. Помимо Дня Победы 9 мая особое значение в республике придается освобождению Минска от немецко-фашистских захватчиков 3 июля 1944 года, которое стало одним их ярчайших свидетельств героической борьбы советского народа в годы войны. Именно поэтому в 1996 году после проведения республиканского референдума эта дата стала праздноваться в Белоруссии как День Независимости. Несмотря на то, что в среде националистической белорусской оппозиции на протяжении последних десятилетий сохраняется довольно неоднозначное отношение к приданию дате освобождения Минска столь значимого статуса, сегодня в республике ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что события 1944 года переопредели дальнейшую судьбу Белоруссии.

Известно, что Минск был захвачен немецкими войсками после ожесточенных боев еще 28 июня 1941 года. Последующие три года стали настоящей трагедией для тех, кто не сумел эвакуироваться, и доказательством бесчеловечной политики Третьего рейха в отношении жителей захваченных земель. Согласно имеющимся данным, во время оккупации в белорусской столице и его окрестностях погибло свыше 400 тыс. человек, было разрушено до 80% жилых домов, а также уничтожены почти все предприятия и учреждения науки и культуры [6]. Одним из самых страшных мест стало минское гетто, просуществовавшее с июля 1941 по октябрь 1943 года. Оно было одним из самых больших в Европе, а на оккупированной территории СССР после Львовского занимало второе место по количеству узников. Через Минское гетто прошло около 120 000 евреев, из которых как минимум 105 000 погибли [4].

Несмотря на нечеловеческие условия, жители Минск не прекращали свою борьбу с нацистами. Минские подпольщики, развернувшие свою работу практически сразу после начала оккупации, уничтожали вражеские склады, выводили из строя паровозы, самолеты, а также взрывали автомашины, танки и офицерские клубы. Еще примерно 40 тыс. жителей Минска ушло в партизаны [5]. Столь серьезная и упорная народная борьба внесла существенны вклад в освобождении не только белорусской столицы, но и всей территории БССР. Именно поэтому уже после изгнания оккупантов из Минска в ознаменование большой победы 16 июля 1944 года в разрушенном городе прошел парад партизан, как символ всенародной борьбы с немецко-фашистскими захватчиками [7]. Однако до этого события Минску еще предстояло пройти множественные испытаний.

Освобождение города было часть общей операции под кодовым наименованием «Багратион», основной целью которой был разгром немецкой группы армий «Центр». К ее началу линия фронта на белорусском направлении проходила на восток от Витебска, Орши, Могилева, Бобруйска и представляла собой дугу или так называемый «Белорусский выступ» протяженностью более чем 1100 километров. Из-за своего расположения и формы ликвидация этого выступа было стратегически важным для советских войск, а освобождение Белоруссии открывало самый кратчайший путь в Германию, одновременно ставя под угрозу группы немецких армий «Север» и «Северная Украина». Гитлеровцы создали на территории Белоруссии глубокоэшелонированную систему обороны, которая прикрывала главное стратегическое направление на Варшаву и далее на Берлин. Для этого в группу армий «Центр» германское командование собрало 63 дивизии и 3 пехотные бригады, в которых насчитывалось порядка 800 тыс. человек, 7,6 тыс. орудий и минометов, 900 танков и штурмовых орудий, более 1 300 боевых самолетов, а в резерве находилось еще 11 дивизий. Столь насыщенная немецкая оборона заставила советское командование провести серьезную подготовку к наступлению и сосредоточить на белорусском направлении 1,2 млн человек, 34 тыс. орудий и минометов, 4070 танков и самоходно-артиллерийских установок, а также около 5 тыс. боевых самолетов [5].

Окружение крупной группировки противника восточнее Минска было запланировано еще при подготовке операции «Багратион». В частности, 31 мая 1944 г. Ставкой Верховного Главнокомандования была издана директива, по которой войска 2-го Белорусского фронта не позже 30 июня – 1 июля должны были взять Березину и быстро развить свое наступление в направлении Минска, заняв его не позже 7‑8 июля. Решение подобной задачи оказалось возможным только благодаря четкому взаимодействию фронтов, преследовавших противника. При этом советские войска на внешнем фронте не переходили к обороне, а продолжали развивать наступление, чем лишали противника возможности предпринять адекватные меры для противодействия. Одновременно, большое значение придавалось передовым отрядам, в которые входили мобильные стрелковые батальоны усиленные танками, самоходно-артиллерийскими установками и артиллерией [2]. Это, а также многое другое, стало для немецкого командования, оборонявшего свои позиции в Белоруссии, полной неожиданностью.

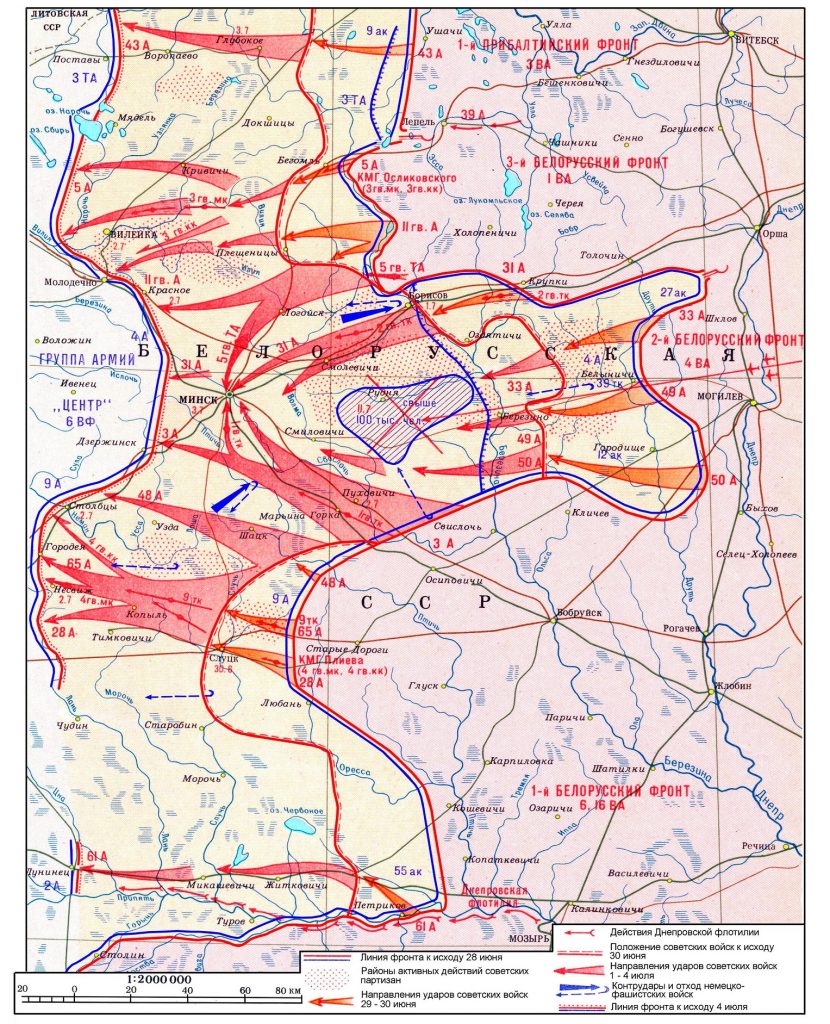

Освобождение Белоруссии началось 23 июня силами 1-й Прибалтийского, 2-го и 3-го Белорусских фронтов, а на следующий день к ним присоединились войска 1-го Белорусского фронта, что позволило советские солдатам уже через пять дней оказаться в 100 километрах от столицы Белоруссии. 28 июня Ставка Верховного Главнокомандования своими директивами поставила задачи фронтам окружить и уничтожить минскую группировку противника. При этом необходимо отметить, что сама по себе «Минская операция», проходившая с 29 июня по 4 июля 1944 года, продемонстрировала колоссальный рост развития советского военного искусства. Ее общий замысел состоял в том, чтобы в ходе преследования врага стремительными ударами войск левого крыла 3-го Белорусского и частями правого крыла 1-го Белорусского фронтов в направлении Минска во взаимодействии со 2-м Белорусским фронтом завершить окружение минской группировки противника. Одновременно планировалось, что войска 1-го Прибалтийского, правого крыла 3-го Белорусского и часть сил 1-го Белорусского фронтов продолжат наступление на запад, уничтожат резервы противника и создадут условия для развития наступления на шяуляйском, каунасском и варшавском направлениях [2].

Нельзя сказать, что гитлеровцы не готовились к наступлению советских войск: в Минске были сконцентрированы три пехотные и одна танковая дивизии, три полка эсэсовцев, а также переброшенные части из Польши. Кроме того, на рубеж у реки Свислочь фашистское командование перебросило 12-ю танковую дивизию, которое 29-30 июня оказало серьезное сопротивление соединениям 1-го Белорусского фронта, наступавшие в направлении Бобруйска и Минска. Несмотря на это, сопротивление немецких войск было быстро сломлено и советские танковые соединения вышли в район Пуховичей, начав совершать маневр в обход Минска с юга. Параллельно к белорусской столице продвигались войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов. В итоге, в ночь на 3 июля 1-й гвардейский танковый корпус 1-го Белорусского фронта обошел Минск с юга и вышел на юго-восточную окраину города, где соединился с войсками 3-го Белорусского фронта, тем самым завершив окружение основных сил противника – всего 105 тыс. человек [1].

Стоит отметить, что немецкие части оказались не готовы к стремительному наступлению частей Красной Армии. Об этом свидетельствовали данные как советских военных, так и гитлеровцев. Например, в донесении начальника политического отдела 5-й гвардейской танковой армии гвардии генерал-майора Василия Шарова отмечалось, что «немецкое командование было застигнуто врасплох стремительными темпами наступления на Минск. В свою очередь, попавший в плен радист разведывательного батальона 25-й гренадерской танковой дивизии вермахта обер-ефрейтор Леопольд Люттенбергер сообщил, что Минск обороняли «чрезвычайные полки», сформированные из остатков ранее «разбитых и рассеянных» немецких дивизий, которые «не успели мы по-настоящему закрепиться на занимаемом участке, где утром 3-го июля появились русские танки». Он также отмечал, что «несмотря на то, что мы ожидали наступление русских, оно для нас оказалось совершенно неожиданным», а, «солдаты, увидев русские танки, говорили, что это пришел конец» [6].

Правда, столь «печальная» судьба оккупантов нисколько не сказалась на проводимой ими политик геноцида и разрушения. Даже убегая из Минска они продолжали расстреливать мирных граждан, а также взорвали 23 крупных предприятия, вывели из строя водопровод, подорвали канализацию и телефонную связь, уничтожили практически все школы, театры, библиотеки, поликлиники и больницы [3]. Первыми разрушения белорусской столицы увидели танкисты 2-го танкового батальона 5-й гвардейской танковой, совершившие за ночь со 2-го на 3-е июля 70-километровый бросок. Одним из них был взвод Дмитрия Фроликова, ворвавшийся в город с северо-востока. В бою на улицах Минска они сумели уничтожить самоходное орудие «Фердинанд», два зенитных орудия и противотанковую пушку. В последующем Фроликову было присвоено звание Героя Советского Союза, а его именем названа улица в столице Белоруссии [7].

Несмотря на то, что 3 июля Минск был освобожден, в городе оставались отдельные немецкие подразделения, которые пытались прорваться из окружения. Однако в результате перегруппировки советских частей, к 6 июля все попытки противника пробиться были успешно пресечены. Полная же ликвидация немецкой группировки, окруженной на востоке и юго-востоке от Минска в так называемом «Минском котле» продолжалась до 11 июля. Вырваться из него фашистским войскам так и не удалось, и никакие приказы и обращения к командованию окруженной группировки со стороны Гитлера помочь ей не смогли. В результате, противник потерял 70 тыс. человек убитыми, а более 30 тыс. были взяты в плен, в том числе 12 генералов. За умелые и героические действия в ходе освобождения Минска 52 соединения и части советской армии были удостоены почетного наименования «Минские» [2].

Итогом «Минской операции» стало образование в центре советско-германского фронта бреши протяженностью около 400 км, закрыть которую немецкое командование не имело ни времени, ни необходимых сил. Поэтому, пока часть советских войск добивала окруженную группировку под Минском, главные силы трех Белорусских фронтов практически не встречая серьезного сопротивления двинулись к западным границам СССР. По сути, освобождение белорусской столицы стало одним из важнейших стратегических побед советской армии, приблизившей конец Третьего Рейха. Более того, «Минская операция» произвела впечатление даже на союзников СССР. 5 июля премьер-министр Великобритании Уинстон Черчиль писал, что «с большой радостью узнал о Вашей славной победе – взятии Минска – и о колоссальном продвижении, осуществленном непобедимыми русскими армиями на столь широком фронте» [7 ]. К сожалению, уже в через год впечатление западных союзников начнет сменяться страхом перед мощью советской армии, что в конечном счете приведет к фултонской речи и началу холодной войны.

Таким образом, события лета 1944 года во многом стали определяющими в развитии Великой Отечественной войны и освобождении территории БССР в частности. Именно поэтому в современной Белоруссии и было принято решение сделать 3 июля Днем Независимости. В этой дате совмещается уважение к историческому прошлому, любовь к Родине и чувство национальной гордости. Кроме того, она является своеобразным историческим якорем, который не позволяет забыть о трагедии середины ХХ века и то, через что пришлось пройти белорусскому народу, как многим другим народам, чтобы отстоять право на жизнь и независимое будущее.

Литература

- Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945: Краткая история. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Воениздат, 1984. — 560 с

- Минская наступательная операция (29 июня — 4 июля) 1944 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=11963462

- Окунев Д. «Нацисты попали в котел»: как Красная армия освобождала Минск. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.gazeta.ru/science/2019/07/03_a_12472549.shtml

- Памяць. Мiнск. У 4 кнiгах. Кнiга 4-я. Гісторыка-дакументальная хроніка гарадоў і раёнаў Беларусі. — Мн.: «БЕЛТА», 2005. — 912 с.

- Холодцов А. Операция «Багратион»: как советская армия освобождала Беларусь. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://eurasia.expert/operatsiya-bagration-kak-osvobozhdali-belarus/

- Холодцов А. Освобождение Минска: неизвестные хроники [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://eurasia.expert/osvobozhdenie-minska-neizvestnye-khroniki/

- 3 июля 1944 г. – освобождение Минска. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://histrf.ru/read/articles/3-iiulia-1944-gh-osvobozhdieniie-minska-event