События осени 1917 года в Российской империи (РИ) до сих пор остаются предметом серьезных научных и политических споров. Вместе с тем, при всех различных, а порой и диаметрально противоположных оценках происходящего, отрицать историческую значимость процессов того времени не берется никто. В истории Белоруссии, как и большинства национальных окраин РИ, Октябрьская революция является не просто важным событием, но и настоящим поворотным моментом, когда во многом решалась их дальнейшая судьба.

К осени 1917 года Российская империя подошла в серьезном кризисе. Февральская революция и последовавшие за этим попытки изменения политической системы не смогли решить ни одну из существовавших проблем, а воцарившийся хаос в управлении страной лишь ускорил падение авторитета центральной власти. Усугубляла ситуацию и внешнеполитическая обстановка, в первую очередь продолжавшаяся Первая Мировая война. И если на большинство территории РИ события на военном театре действий оказывали лишь вторичное воздействие, то для белорусских земель именно этот фактор можно считать определяющим [4].

К октябрю 1917 года современная территория Белоруссии была фактически пополам разделена линией фронта. Причем по обе стороны находились политические силы, стремившиеся к национальному строительству и собственной белорусской государственности. На западе, под немецкой оккупацией, оказались те, кто склонялся к идее чуть ли не возрождения Великого княжества Литовского в союзе с Германией и с опорой на нее, что в 1918 году вылилось в провозглашение Белорусской народной республики (БНР). На неоккупированной части развивались несколько различных направлений, начиная от монархических, выступавших за возрождение императорской власти, и заканчивая откровенными сепаратистами, требовавших выделения белорусских земель в отдельное государство [5]. Например, в Минской городской думе в 1917 году было сразу несколько фракций с порой диаметрально противоположными идеями и ценностями. Так, партия социалистов-революционеров требовала дальнейшего развития революции, но вопросы национального строительства отодвигались на задний план. В свою очередь, социал-демократический блок в составе представителей партий Бунда, Польского социалистического объединения, меньшевиков и большевиков, стояли на позициях единения рабочих всех стран и равноправия всех народностей, а также за решение национального вопроса [3].

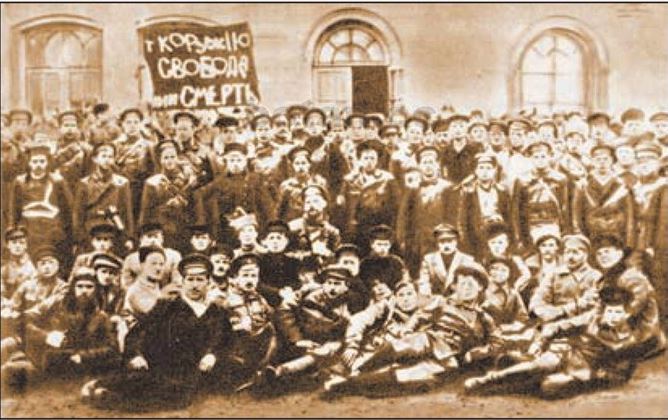

Существовавшие политические разногласия не позволяли принимать адекватные меры по решению большинства существовавших в регионе вопросов, что было характерно и для остальной РИ. При этом особенностью ситуации на белорусских землях было то, что из-за близкого нахождения фронта фактическая власть здесь не принадлежала гражданским представителям, а находилась в руках Западного фронта, чей штаб располагался в Минске. Это 1,5 млн солдат и офицеров без учета рабочих тыловых предприятий, дружин ополченцев и гарнизонов тыловых городов. Причем именно этот фактор и сыграл решающую роль в событиях октября-ноября 1917 года на белорусских землях, так как в частях Западного фронта, как и в Петроградском гарнизоне у большевиков оказались самые серьезные позиции среди солдат и офицеров [5]. Поэтому неслучайно, что когда события в Петрограде стали стремительно развиваться, а прежние структуры государственного и регионального управления оказались парализованы, большевики уже были готовы к захвату власти. Этот факт признавался даже их противниками. Например, 24 октября меньшевистская газета «Новая жизнь» сообщала: «Большевики – это не шайка злоумышленников, которых можно легко расстрелять или посадить в Кресты; и их выступление не есть попытка дворцового переворота. Большевики опираются на подавляющую часть того населения, которое вообще способно за кем-либо идти, чтобы делать какую-либо политику» [4]. В этой связи неудивительно, что в ночь с 24 – на 25 октября (6 – 7 ноября по новому стилю) 1917 года именно орган Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов Военно-революционный комитет (ВРК) взял выпавшую из рук Временного правительства власть, объявив об этом в специально подготовленном Владимиром Лениным обращении «К гражданам России» [2].

Известие о победе вооруженного восстания в Петрограде пришло в Минск практически сразу. 25 октября (7 ноября) исполком Минского Совета издал приказ № 1, в котором провозгласил переход власти в городе в руки Совета рабочих и солдатских депутатов, а через два дня был создан ВРК Западного фронта, где руководящие должности занимали солдаты и офицеры, а его руководителем стал Карл Ландер. Именно этот орган предъявил Минскому Совету ультиматум, в котором потребовал передачи власти в Белоруссии и на Западном фронте в его руки. При этом на стороне ВРК был лишь 1-й Минский революционный полк численностью 2 тыс. штыков и боевые дружины минской Красной гвардии [5].

В то же время, оказалось, что передел власти не устраивал многие политические силы на белорусских землях. В частности, 27 октября (9 ноября) Минская городская дума на своем заседании, где присутствовали представители всех партий – эсеры, бундовцы, меньшевики, партия народной свободы и др. – выступила против захвата власти большевиками. После этого в Минске было решено образовать Комитет спасения революции (КСР), в который вошли представители думы и Минского Совета рабочих и солдатских депутатов, а также фронтового комитета, армейских комитетов, почтово-телеграфного союза, железнодорожного союза и других организаций. Комитет не признал и отказался подчиняться власти ВРК в Петрограде и поставил задачу предотвращения гражданской войны [3].

После этого Совет рабочих и солдатских депутатов объявил о разрыве с Комитетом спасения революции, хотя военные силы были далеко не на его стороне – противники большевиков располагали казачьей дивизией в 20 тыс. штыков и сабель. В ответ большинством голосов КСР вызвал в Минск войска, однако довести свое решение до конца так и не сумел, так как Комитет покинули представители Центрального бюро профессиональных союзов, а представители армейских и фронтового комитетов выступили против применения силы. Одновременно большевики, не располагавшие достаточными военными силами, вступили в переговоры с КСР, которому даже временно передали власть при условии, что в Петроград и Москву не будут отправлены контрреволюционные войска [2]. Однако в реальности ВРК занимался тем, что собирал силы для удара по своим противникам, связываясь с верными большевикам фронтовыми частями, в том числе с бронепоездом под командованием подпрапорщика Василия Пролыгина. Последний, по распоряжению Военно-революционного комитета, прибыл в Минск и занял позицию в районе Либаво-Роменского вокзала, в результате чего центр города оказался в секторе обстрела. Одновременно в город прибыли бронеавтомашины, части 60-го Сибирского полка и зенитная батарея. Вскоре в Минск вступили и другие воинские части большевиков, что кардинально изменило баланс сил в их пользу [6].

В связи с тем, что из-за серьезных внутренних разногласий Комитет спасения революции так и не смог организовать прибытие в город военной помощи, а большевики были настроены более, чем решительно, КСР в конечном счете прекратил свое существование, и 2 ноября вся власть в Минске перешла в руки ВРК Западного фронта. 6 (19) ноября на заседании Минской городской думы было объявлено об образовании революционного комитета, которому подчинился Главнокомандующий. При этом, как отмечалось в документах того времени, «в Минске все обошлось благополучно, мы без крови перешли к другой власти» [3].

События в Минске стали толчком для развития ситуации и на остальной части неоккупированных белорусских земель. В конце октября – первой половине ноября советская власть большевиков практически бескровно утвердилась в Витебске, Гомеле, Орше, Борисове, Бобруйске, Полоцке, Лепеле, Жлобине, Мозыре, Речице, Рогачеве, Осиповичах, Слуцке, Бешенковичах, Койданово и в ряде других городов. При этом в случае, если в органах власти большевики и их сторонники составляли меньшинство, они либо переизбирались, либо заменялись подконтрольными им военно-революционными комитетами [5].

Особенным можно назвать лишь захват власти в Могилеве, который стал одним из последних белорусских городов, перешедших под руководство большевиков. Причиной этому являлось то, что здесь находилась Ставка Верховного Главнокомандующего, которая после свержения Временного правительства возглавила борьбу с большевикам. Именно поэтому советское правительство приняло решение о захвате Ставки, а новым главнокомандующим был назначен Николай Крыленко. Последний с отрядом, сформированным из солдат 1-го полка имени Минского Совета, прибыл в Могилев в начале ноября и под угрозой оружия отстранил от должности генерала Николая Духонина. 8 (21) ноября исполком Могилевского Совета принял решение о признании советской власти, а на следующий день в город вступили революционные отряды [6]. Однако на то, чтобы в Могилеве начали действовать советские органы управления, понадобилось еще почти две недели, так как значительной поддержки у большевиков здесь не было.

Фактически к концу ноября советская власть была установлена на всей неоккупированной территории Белоруссии, а управление армии перешло в руки военно-революционных комитетов в подразделениях Западного фронта. При этом назвать абсолютно бескровными события того периода, к сожалению, нельзя. С одной стороны, каких-либо серьезных боевых столкновений между военными частями большевиков и их противниками зафиксировано не было. С другой – период анархии и безвластия стал причиной того, что население региона подвергалось постоянному грабежу и насилию со стороны солдат. Например, в начале ноября были разгромлены и частично сожжены имения «Глинин», «Слободка» в Борисовском уезде, «Труханы» в Игуменском уезде, «Грушина» в Новогрудском и множество др. В местечке Городок Виленской губ. солдаты разграбили и разбили несколько магазинов, затем разгромили имения «Довцевичи» и «Понятковщину» [6].

Вместе с тем, согласно имеющимся на сегодня документам, население белорусских губерний в массе своей все же поддержало Октябрьскую революцию, причиной чему являлась крайняя измученность продолжавшейся войной, которую большевики пообещали закончить, а также надежда на решение земельного вопроса. Поэтому неудивительно, что в адрес СНК Российской Республики и Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов рабочих и солдатских депутатов из Белоруссии поступали сотни резолюций собраний и митингов о поддержке новой власти. На практике поддержка большевиков вылилась в создание местных органов советской власти, а также в их победу на прошедших в ноябре выборах в Учредительное собрание: 30 депутатов из 56 избранных [5].

Кроме того, на состоявшемся в ноябре в Минске съезде Советов рабочих и солдатских депутатов Западной области 460 из 560 делегатов также поддержали большевиков. Причем Съезд одобрил декреты о мире и земле и потребовал безоговорочного подчинения новой власти служащих и чиновников государственных учреждений, а также чистки офицерского корпуса армии от «контрреволюционеров». Новую власть поддержал и прошедший Съезд крестьянских депутатов Минской и Виленской губерний, принявший решение переизбрать все волостные комитеты, земские управы и милицию. Под лозунгом признания советской власти прошел и 2-й съезд делегатов армий Западного фронта, где присутствовало 714 человек, из которых 473 большевика и 74 левых эсера. Съезд не только одобрил перемирие, заключенное между армиями Западного фронта и германскими и австрийскими армиями, но и утвердил «Положение об управлении Западной областью и Западным фронтом». На основании данного документы, избранные на трех съездах исполнительные комитеты объединились и создавали Исполнительный комитет Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Западной области и фронта – «Облискомзап» [5]. Его власть распространялась на Минскую, Могилевскую, Витебскую и часть Виленской губернии, а также на всю территорию Западного фронта. Председателем Облискомзап был избран офицер – большевик Николай Рогозинский, а в числе его 100 членов не было ни одного белоруса [4]. В конце ноября Облискомзап сформировал Совет народных комиссаров (СНК) Западной области и фронта во главе с Ландером. После этого дальнейшие события в Белоруссии стали развиваться в рамках общей политики большевиков, которые занялись укреплением своей власти, в том числе вступили в борьбу с так называемым националистическим движением в Белоруссии. Именно в рамках данного противостояния, на которое оказывало влияние ситуация на фронтах Первой мировой войны, в последующем окончательно была сформирована идея создания национального белорусского государства, вылившаяся в конечном счете в появление БССР, а сегодня и Республики Беларусь.

Таким образом, события осени 1917 года оказали решающее значение на белорусскую историю. По сути, они стали причиной появления на карте мира независимого белорусского государства. Именно поэтому сегодня в Белоруссии 7 ноября (25 октября по старому стилю) по-прежнему является государственным праздником и отмечается как День Октябрьской революции.

ЛИТЕРАТУРА

- Как под Несвижем красногвардейцы-железнодорожники сорвали замыслы контрреволюции. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sb.by/articles/bronepoezd-ne-stoyal-na-zapasnom-puti.html

- Круталевич В. А. Рождение Белорусской Советской Республики (На пути к провозглашению республики, окт.1917-дек. 1918 г.). – Минск: «Наука и техника», 1975. – 334 с.

- События февральской и октябрьской революций 1917 г. в Беларуси по документам Национального исторического архива Беларуси. / Национальный исторический архив Беларуси [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://niab.by/newsite/ru/content/all

- Третьяк С. Октябрьская революция на белорусских землях // Научная, производственно-практическая газета Беларуси «Навука». – 18.11.2019, – №46.

- Третьяк С. Октябрь 1917. Как большевики брали власть на белорусских землях. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://eurasia.expert/oktyabr-1917-kak-bolsheviki-brali-vlast-na-belorusskikh-zemlyakh/

- Щавлинский Н. Б. Октябрьская революция 1917 г. и выбор пути реализации белорусской национальной идеи // Октябрьская революция в судьбах народов мира и Беларуси : сборник научных статей по итогам Международной научно-теоретической конференции, Минск, 7 декабря 2017 г. / Белорусский национальный технический университет ; ред. В. А. Божанов, С. В. Боголейша. – Минск : БНТУ, 2017. – С. 57-76.