Аннотация

Если термин «историческая политика» появился в 80-х гг. XX в., то политика обозначаемая этим понятием существовала гораздо раньше. Ее элементы можно выявить в истории внутренней политики российского правительства в белорусских губерниях после польского восстания 1863 г. В частности, представляет интерес неудачная попытка введения местного праздника в честь присоединения белорусских земель к России в учебных заведениях Виленского учебного округа в 1868-1869 гг. по инициативе министра народного просвещения графа Д.А. Толстого.

_____________________________________________________

Одним из любопытных эпизодов в области внутренней политики российского правительства в белорусских губерниях является история инициативы министра народного просвещения графа Д.А. Толстого по введению в учебных заведениях всех западных губерний специального праздника, посвященного воссоединению этих земель с Российской империей. В этом случае отразились как разногласия среди высшей имперской бюрократии по методам осуществления этой политики, так и проявились подходы, которые, говоря современным языком, можно отнести к разряду исторической политики.

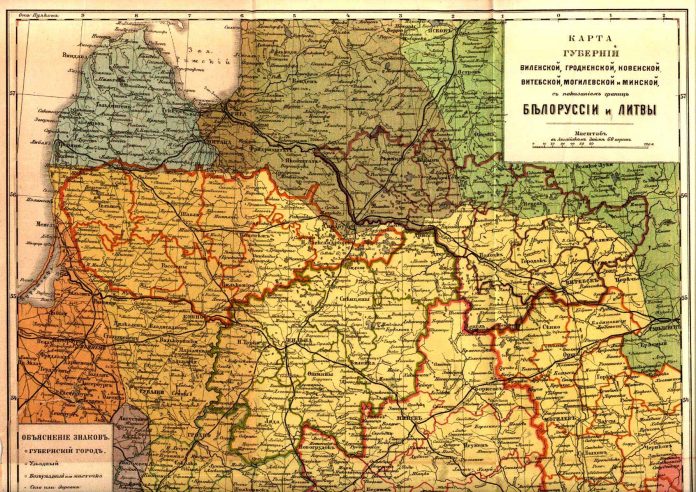

23 ноября 1868 г. министр народного просвещения направил официальное письмо декану историко-филологического факультета Императорского Московского университета, классику русской исторической науки С.М. Соловьеву. В своем письме Д.А. Толстой уведомил историка о необходимости того, «чтобы дни воссоединения с Россией издревле принадлежавших ей губерний и областей, составляющих ныне западный край, сохранялись навсегда в памяти жителей этого края и были чествуемы ими в числе важнейших местных праздников» [1, л. 5]. В этих целях министр просвещения с императорского согласия собирался установить в учебных заведениях губерний Западного края всех ведомств от Министерства народного просвещения до Святейшего Правительствующего Синода, а также в частных образовательных учреждениях, празднование этих исторических событий. Торжество должно было заключаться в том, что в данные дни ученики освобождались от классных занятий, «дабы они могли приносить в эти дни благодарственные молитвы в храмах учебных заведений, где таковые имеются, в противном же случае – в приходских церквах» [1, л. 5]. Вместе с тем у графа Толстого вызвали недоумение несоответствия в датах, опубликованных в месяцеслове Императорской Академии наук, указах из Полного собрания законов Российской империи и текстах международных договоров. В этой связи министр попросил автора «Истории падения Польши» представить «сведения, в которых именно из упомянутых чисел следует, по мнению Вашему, установить празднества присоединения западных губерний к России» [1, л. 6]. В ответном письме историк назвал следующие даты: 7 (18) сентября 1773 года для территорий, отошедших к империи по итогам первого раздела, т.е. Витебской и Могилевской губерний; 11 (22) июля 1793 года для присоединенных земель в результате второго раздела и 23 декабря 1794 (3 января 1795 года), когда в состав России отошли последние владения Речи Посполитой.

Получив ответ, министр распорядился направить 7 декабря отношение к генерал-губернаторам западных губерний. Реакция на запрос министра последовала достаточно быстро. В частности, уже 11 декабря 1868 г. Виленский, Ковенский, Гродненский и Минский генерал-губернатор и главный начальник Витебской и Могилевской губерний А.Л. Потапов в своем ответном обращении написал, что он не видит «препятствий к тому, чтобы дни воссоединения с Россией … были чествуемы, в числе важнейших местных праздников» [1, л. 10]. Вместе с тем виленский генерал-губернатор А.Л. Потапов заявил, что, согласно его мнению, он не может не высказать убеждение о том, «что едва ли полезно возбуждение подобных воспоминаний» [1, л. 10]. Напротив, киевский генерал-губернатор А.П. Безак в отношении от 16 декабря 1868 г. отметил, что со своей стороны не встречает «препятствий к установлению в Волынской и Подольской губерниях празднования учебными заведениями дней воссоединения их с Россией, так как дни эти совпадают с временем вакаций» [1, л. 11]. Это не приводило к увеличению свободных от занятий дней и не повредило бы образовательному процессу. Представители иных ведомств также одобрительно высказались по вопросу данной министерской инициативы. Так, управляющий IV отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии в отношении на имя министра Д.А. Толстого от 28 января 1869 года поддержал идею о превращении «три знаменательные дня в нашей отечественной истории, в дни праздничные» [1, л. 18–18 об.] в стенах учебных заведений ведомства императрицы Марии.

Источник: История России в фотографиях https://russiainphoto.ru/photos/6104/

Вместе с тем основная интрига заключалась в позиции виленского генерал-губернатора, который оказался единственным, кто усомнился в необходимости празднования воссоединения с империей. Это мнение потребовало от него дополнительных разъяснений. В частности, в своем письме от 29 марта 1869 г. на имя министра народного просвещения он подтвердил неизменность своего отношения к этой идее. Правда, в этот раз А.Л. Потапов представил на суд министра более развернутое изложение своего мнения. Начальник края полагал, что не будет «полезно возбуждать подобные воспоминания, потому что восприимчивая учащаяся молодежь, по свойственному ей легкомыслию и неправильному пониманию патриотических стремлений, легко может принять ежегодное трехдневное празднование воссоединения Литвы с Россией за празднование потери ее независимости» [1, л. 22]. В этой связи генерал-губернатор высказывал опасение, что празднование спровоцирует «манифестации антиправительственного свойства и ряд репрессивных мер» [1, л. 22 об.]. Однако следующий аргумент А.Л. Потапова против проведения благодарственных молитв в память о присоединении к империи ставил министра в сложное положение. В качестве встречного предложения виленский генерал-губернатор заметил, что «за учреждением в Виленском учебном округе празднеств в память воссоединения Литвы с Россией не представляется причин не учреждать подобного же рода празднеств в память присоединения Польши, Малороссии, Великого княжества Финляндского и Царства Казанского, Астраханского и проч., и проч., и проч» [1, л. 22 об.]. Потапов сознательно проигнорировал исключительную направленность проектируемой меры на губернии Западного края и попытался довести до абсурда инициативу министра. Понятно, что Д.А. Толстой прекрасно отдавал себе отчет в том, что освобождение от занятий гимназистов, например, в Варшавском учебном округе для вознесения молитв благодарности о присоединении к империи скорее всего обернется массовыми волнениями в подведомственных ему учебных заведениях.

В свою очередь представляют интерес причины неуступчивости виленского генерал-губернатора А.Л. Потапова. В порядке реконструкции обратимся к его всеподданнейшему отчету по управлению краем за 1869–1871 гг. Его содержание свидетельствует, что генерал-губернатор был не чужд идее использования образования как инструмента по реинтеграции края в состав империи и укрепления общерусской идентичности. Так, характеризуя состояние начального образования, Потапов подчеркнул, что «вследствие политического состояния края» [2, л. 50] помимо чисто образовательных задач необходимо, чтобы в народных и сельских училищах «молодое поколение … прочно усваивало начала русской народности, посредством употребления русского языка и вкоренения в нем соответствующих этой цели понятий и убеждений» [2, л. 50–51]. При характеристике уездных училищ генерал-губернатор показал, что в 1871 г. во всех 22 заведениях обучались 386 (44 %) православных, 366 (42 %) католиков и 127 (14 %) евреев. Во всех гимназиях и прогимназиях Министерства народного просвещения учились 2680 юношей, из которых на католиков приходилось 47 %, православных – 34 %, а евреев – 13 %. В женских гимназиях ведомства императрицы Марии православные воспитанницы составляли 38,6 %, еврейские – 36,6 %, католические – 20,4 %, лютеранские – 4 %. Вероятно А.Л. Потапов учитывал то, что ни в одном из всех типов данных учебных заведений, за исключением народных училищ в Минской и Гродненской губерниях, православные не составляли явного большинства. Прекрасно отдавая себе отчет в том, что католичество оказало «в свое время полную услугу ополячению Северо-западного края, и до настоящего времени остается, в огромном большинстве случаев, верным своим прежним преданиям» [2, л. 22], генерал-губернатор понимал, что католики вряд ли будут возносить благодарственные молитвы о присоединении к империи в костелах. Обязательное введение такого праздника скорее стало бы дополнительным раздражающим фактором, чем эффективной воспитательной мерой.

Несмотря на очевидное несогласие виленского генерал-губернатора, глава образовательного ведомства Д.А. Толстой подготовил обращение на имя императора Александра II, в котором честно изложив высказанные выше контраргументы все же настаивал на своем и испрашивал высочайшее разрешение на введение местного праздника. 5 апреля 1869 г. документ был представлен государю, но ответа министр народного просвещения не получил, что поставило точку на развитии его проекта. Можно предположить, что на его судьбу повлияла позиция будущего шефа Третьего отделения А.Л. Потапова.

Источник: сайт ГПИБ http://elib.shpl.ru/ru/nodes/74219-za-1869-god-1871#mode/inspect/page/5/zoom/4

Вместе с тем министр не отказался от идеи использования истории в образовательном процессе в целях воспитания лояльности престолу и преодоления сепаратизма. По крайней мере, во всеподданнейшем отчете за 1869 г. граф Д.А. Толстой посчитал необходимым подчеркнуть, что «при изложении отечественной истории в гимназиях и прогимназиях западных губерний, постоянно имелось в виду, на основании несомненных исторических фактов, установить в учащемся молодом поколении правильный взгляд на минувшие судьбы западного края и на исконную его принадлежность России» [3, с. 28]. Помимо классных занятий «преподавание дополнялось соответственным чтением отдельных исторических сочинений» [3, с. 28].

В заключение можно отметить, что инициативу министра народного просвещения Д.А. Толстого можно условно отнести к политическим методам «мягкой силы». Попытка на уровне местных школьных торжеств ввести в учебных заведениях западных губерний празднование присоединения к империи должна была, по мысли министра, закрепить в юных умах факт принадлежности края к России. Однако нельзя не признать и правоты виленского генерал-губернатора А.Л. Потапова, который лучше ориентируясь в местных реалиях, не без основания предвидел, что внедрение этой меры в повседневную учебную практику вызвало бы скорее отторжение и закрепление негативных эмоций среди значительной части учащихся-католиков, чем прилив благодарности к властям и усиление чувства привязанности к отечеству.

Дело о праздновании дней воссоединения с Россией Северо- и Юго-Западного края // РГИА. Ф. 733. Оп. 193. Д. 393.

Отчет Виленского, Ковенского и Гродненского генерал-губернатора генерал-адъютанта Потапова по управлению Северо-западным краем за 1868, 1869 и 1870 годы // РГИА. Ф. 1263. Оп. 4. Д. 46.

Извлечение из всеподданнейшего отчета министра народного просвещения за 1869 год – СПб. : Печатня В. Головина, 1871. – [2], 255 с.