Иконописание занимает совершенно уникальное место в восточно-христианской эстетике. Трудно представить себе православный храм без иконописных изображений, домашняя обстановка также традиционно требует присутствия икон в «красном углу», на стенах или на полках. Относительно дешевые печатные иконы в настоящее время заполняют внутреннее пространство церквей и домов, не отменяя, а еще более подчеркивая тем самым ценность икон писанных. В самом деле, напечатанные полиграфическим способом священные изображения представляют собой тиражи определенных сюжетов, в то время как писанная икона всегда является уникальным произведением, даже если она воспроизводит какой-нибудь прототип. Во всем многообразии предлагаемых церковных изображений нелегко ориентироваться в том смысле, что та или иная напечатанная или же писанная икона могут являть собой более или менее древний образец и, соответственно, представлять разную историческую ценность. Здесь, конечно, следует оговориться, что духовная ценность священного изображения не зависит от древности стиля и композиции. Однако, рассматривая современную икону, не лишним будет заметить, насколько древний прототип она воспроизводит. Все это способствует пониманию особенностей русской религиозной эстетики.

Икона в православной традиции является предметом священным, частью сакрального пространства храма. Соответственно, по представлению древнерусских мастеров, в ней не должно быть ничего профанного, не имеющего отношения к сюжету изображения. Это касается и авторских подписей. Иконописцы прошлого обычно не подписывали свои произведения, и об их авторстве становится известным только из письменных свидетельств современников, которые сохранили имена мастеров и их икон для потомков. Еще одной чертой труда иконописцев было то, что изображения изготавливались зачастую не одним человеком, а коллективом мастеров. «Знаменщик» прорисовывал на заготовленной доске общие контуры изображения. «Лицевщики» писали только головы и лики. «Доличные» заканчивали изображение фигур от головы до ног. «Травщики» дополняли картину деталями фона – домами, элементами природы (деревьями, водой, травой). Позолоту производили «золотописцы». Другие мастера готовили саму доску, растирали натуральные компоненты красок. Среди всех выделялся «знаменщик», поскольку от его искусства зависел общий замысел и композиция, детали которой дописывали остальные мастера. Поэтому и авторство иконы в собственном смысле было коллективным, а ее идея – индивидуальной. Впрочем, и в отношении замысла-идеи действовало правило «писать по древним (лучшим) образцам», что в значительной степени сдерживало фантазию автора-иконописца, направляло ее в русло церковно-канонического (правильного) письма. Произведения мастеров отступали от своих образцов, как правило, в предпочтении одних красок другим, размерах и пропорциях фигур, в сочетании деталей известных сюжетов, а не в изобретении чего-то совершенно нового.

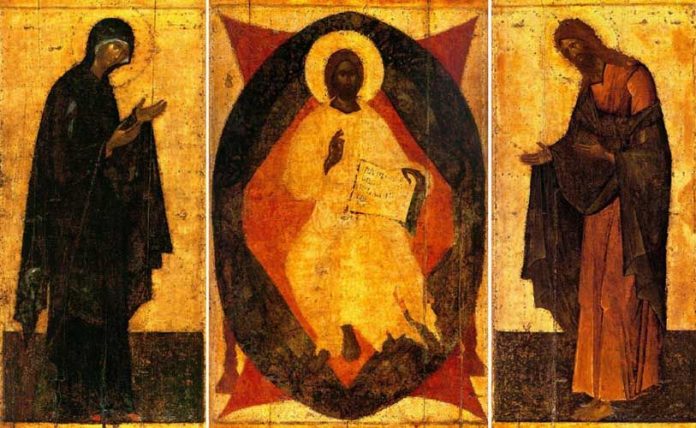

Тем не менее, по ряду стилистических признаков русское иконописание принято делить на несколько исторических периодов. До XIII в. это было преимущественно копирование византийских образцов. Первым известным иконописцем был св. Алипий (Киево-Печерский монастырь). Особо хочется отметить практически полностью сохранившиеся фрески Спасской церкви Евфросиньевского полоцкого монастыря. В XIV–XV вв. русское иконописание достигает своего расцвета: св. Феофан Грек (церковь Спаса на Ильне улице в Новгороде, несколько московских церквей, Донская икона Богородицы), св. Андрей Рублев (Успенский собор во Владимире, Троица для Троице-Сергиева монастыря), Дионисий (иконостас Успенского собора московского кремля, иконы Иосифо-Волоколамского монастыря). В XVI–XVII вв. русская иконопись испытывает на себе влияние западноевропейской живописи (мастера Симон Ушаков, Федор Зубов). В XVIII в. господствует живопись. В XIX в. происходит открытие византийской и русской иконы академическими художниками, попытка осмыслить иконопись и освоить ее элементы.

Соответственно, выделяются иконописные школы: Новгородская (до XV в.), Московская (включая Строгановскую) и Царская (XVI–XVII вв.), затем «Фряжская» (Итальянская) (конец XVII–XVIII в.). Кроме того, существовали и местные вариации, связанные с иконописными мастерскими в Ярославле, Пскове, Твери и др. городах и даже селах (Палехская, Ветковская иконопись).

Отличительными чертами Новгородской школы являются резкие и прямые черты рисунка, короткие фигуры, строгость, величие и спокойствие ликов, двухцветное изображение одежд, складки и оттенки которых писались без особенной тщательности с использованием белили и чернил. Московская школа постепенно отходит от мрачности новгородского письма, вместо суровости появляется умиление, мягкость, светлые оттенки. Строгановская иконопись отличается мастерской отделкой мелких фигур и деталей с многочисленными подписями. Царская школа характеризуется продуманным рисунком, тщательностью и чистотой отделки, изяществом форм. Палехским иконам были свойственны тонкость письма, красочность и миниатюрность. «Фряжское письмо» – это уже подражание западноевропейской живописи, применение масленых красок, натурализм изображения.

Кроме стилистических признаков, обусловленных принадлежностью к той или иной иконописной школе, древность изображения отражается также в композиции. Например, на более ранних иконах Благовещения Богородица писалась за рукоделием, на иконах Рождества Христова Она изображалась роженицей с повитухой при Ней, на иконах апостолов и мучеников присутствовали орудия их страдания. На более поздних иконах Рождества Христова Богородица могла писаться стоящей на коленях, на богородичных иконах Она изображалась с непокрытой головой, распятый Христос представлялся с обвисшим телом, в страдательной, изогнутой позе (дань натурализму, подчеркивающего страдания). Изображение Христа с державой в руке – также черта более поздняя. На древних иконах лики и глаза святых были без ресниц и слезинок, их присутствие стало чертой нового времени, влиянием итальянской живописи.

Еще одной особенностью икон более ранних против более поздних является дополнение символического образа историческими обстоятельствами и чудесами, которые опоясывали главную фигуру. Так, икона Рождества Христова кроме известного сюжета включала поклонение пастухов и волхвов, избиение младенцев вифлеемских и бегство святого семейства в Египет. Изображение пророка Илии дополнялось сюжетами из его жития, святителя Николая – картинами его чудес, пустынники и отшельники – фоном лесов или пустынь. Все эти детали выразительно доносили до молящихся ту информацию, которую мог почерпнуть и популяризовать из церковных книг образованный иконописец.

Древнерусские мастера, копируя более ранние византийские образцы, постепенно создали и развили собственные иконописные стили. Безусловно, религиозная эстетика связана с молитвенным опытом и богомыслием, но вместе с тем она отражает и сопутствующие переживания, характерные для людей своей эпохи, – надежду на спасение в военное время и справедливую суровость наказания за грехи, превосходство благ духовных над мирским богатством и чествование добродетели. В иконе нашло свое выражение особое восприятие категорий времени и пространства, которые в духовном мире не «мимо текут», а как бы находятся в покое, запечатлевая вечный смысл меняющихся исторических событий и обстоятельств.