Аннотация

После польского восстания 1830-1831 гг. перед российским правительством остро встала проблема участия в государственной службе дворянства белорусских губерний в связи с его неблагонадежностью. Введение ограничительных “защитных” мер и особых условий для полков привлекательность участия в бюрократическом аппарате у помещиков-католиков не увеличило. Тогда российский император Николай I в отношении шляхетской молодежи предпринял неординарную, но вынужденную меру, с целью изъять ее из “праздности” и увеличить лояльность российскому государству в виде обязательной пятилетней служебной стажировки в великороссийских губерниях.

_______________________________________________________

Законодательство о государственной службе Российской империи при Николае I, как правило, не содержало положений, регламентировавших определение на государственную службу лиц в зависимости от их вероисповедания или места рождения. В «Уставе о службе гражданской» 1835 г. подчеркивалось, что «различие вероисповедания или племени не препятствуют определению в службу»[1]. Однако польское восстание 1830–1831 гг. внесло определенные поправки в порядок поступления на гражданскую службу лиц из числа уроженцев западных, в том числе белорусских, губерний. Активное участие дворянства западно-белорусских губерний в восстании, его политическая неблагонадежность первоначально вызвали «оборонительные» меры со стороны самодержавия. Согласно указу от 30 июля 1831 г. ни один из уроженцев губерний Виленской, Гродненской, Минской не имел права служить в столичных благотворительных учреждениях императрицы Марии без личного разрешения императора[2]. Однако сфера применения данного указа, по всей видимости, была расширена на все государственные учреждения, расположенные в Санкт-Петербурге[3]. С 1833 г. действие указа распространялось не только на уроженцев западно-белорусских губерний, но и на выходцев из Витебской и Могилевской губерний[4]. В 1835 г. все уроженцы западных губерний были обязаны предоставлять при поступлении на службу свидетельство об их неприкосновенности к мятежу, которое выдавалось местными губернаторами и генерал-губернаторами[5].

Вместе с тем российское правительство после польского восстания 1830–1831 гг. не только не запрещало дворянам белорусских губерний служить в армии или по гражданскому ведомству, но активно и путем весьма непопулярных среди местного дворянства мер стало привлекать их на государственную службу. Следует отметить, что этот курс являлся лишь более «жестким» вариантом прежней политики. При Николае I право на участие в дворянских выборах во всех белорусских губерниях стало напрямую связываться с выслуженными чинами. Показательно, что это условие стало действовать еще до восстания. Так, по указу от 9 марта 1826 г. молодые дворяне «вовсе не служившие, или бывшие в службе, но недошедшие до обер-офицерского чина» не имели права занимать должности по выборам, за исключением тех, кто уже избирался и вследствие этого был оставлен «при правах сих и на будущее время»[6]. Этот указ представляет значительный интерес, поскольку его действие распространялось и на Виленскую, Гродненскую и Минскую губернии. Это является косвенным подтверждением того, что Николай I в отличие от своего предшественника не планировал расширения территории Царства Польского за счет западных губерний империи. Согласно указу от 12 января 1826 г. в связи с нехваткой чиновных дворян в Витебской и Могилевской губерниях дозволялось допускать к выборам особ, имеющих ордена, и тех, кто прослужил по выборам три трехлетних срока[7]. 6 декабря 1831 г. был обнародован манифест «О порядке дворянских собраний, выборов и службы по оным», который вносил уточнения и изменения в «Жалованную грамоту дворянству»[8]. Его действие распространялось на все белорусские губернии. Право на участие в делах дворянского собрания получили лишь те, кто выслужил первый обер-офицерский чин или прослужил не менее трех лет по выборам. Правом голоса для избрания должностных лиц обладали лишь помещики, имевшие за собою не менее 100 рев. душ, владельцы 3000 десятин незаселенной земли или собственники земли, которую арендовали не менее чем 100 чел. Впрочем, быть избранными и служить по выборам могли дворяне, которые еще не имели чинов и никогда не были на действительной службе. Они выбирались только на должность заседателя земской полиции. Кроме того, манифестом предусматривалось увеличение до шести лет срока службы выборных чиновников по ведомству Министерства юстиции и земских исправников.

Польское восстание 1830–1831 гг. послужило причиной того, что к дворянству западно-белорусских губерний были предъявлены более жесткие требования. По указу от 30 октября 1831 г. в Виленской, Гродненской и Минской губерниях председатели уголовных палат и чины земской полиции назначались от короны, а не избирались как в великорусских губерниях[9]. По указу от 12 октября 1835 г. дворянам, не состоявшим на государственной службе в течение 10 лет, запрещалось избираться «на места выбору дворянства предоставленные»[10]. Исключение делалось лишь для лиц, уже прослуживших не менее двух трехлетий по выборам дворянства. Введение таких ограничений мотивировалось тем, что местное дворянство, избегая коронной службы, пользуется всеми правами и преимуществами русского дворянства без всяких заслуг перед монархом и государством. Следует отметить, что требование 10-летней службы являлось частичным нарушением «Жалованной грамоты дворянству». В мае 1842 г. по просьбе дворянства Виленской и Минской губерний правительство смягчило служебный ценз, разрешив избираться дворянам, которые до октября 1835 г. выслужили по выборам и на коронных должностях в общей сложности 10 лет[11]. В Витебской и Могилевской губерниях дворянство пользовалось своими сословными правами в полном объеме.

Определение поляков на государственную службу обставлялось дополнительными условиями. Согласно указу от 23 января 1837 г. все дворяне католического вероисповедания западных губерний, желающие стать чиновниками, обязывались в течение пяти лет прослужить в великорусских губерниях «для доставления им большей удобности обучаться русскому языку»[12]. В число «разрешенных» губерний не включалась Санкт-Петербургская губерния, что было равносильно запрету на службу в аппарате министерств и главных управлений. Следует отметить, что указ не распространялся на тех, кто по своему вероисповеданию относился к православным или униатам. Вместе с тем важно подчеркнуть, что само по себе католическое вероисповедание тоже не являлось поводом для служебной «стажировки» в великорусских губерниях, поскольку те из чиновников-католиков, кто «родились и взросли» не в западных губерниях, а «в других местах Империи» определялись на службу по «общему порядку»[13].

Предпринятые самодержавием законодательные меры не принесли ожидаемого эффекта, так как помещики-католики по-прежнему не стремились попасть на государственную службу[14]. В своих мемуарах о жизни белорусского дворянства в 40-х гг. XIX в. С.С. Окрейц писал: «Служить, сделаться чиновником, вечно писать и писать за пыльными потемневшими стеклами окон канцелярии, – такой странной идеи и в голову не могло прийти самому последнему помещику»[15]. Поместные дворяне дорожили своей относительной независимостью от государства. Чиновничья служба с ее начальнической иерархией, беспрекословной дисциплиной и служебными заботами воспринималась ими как неизбежное ограничение их личной свободы. Примечательно, что такое понимание статуса чиновника распространялось не только на скромных канцелярских служителей, но и на самих «хозяев губернии». В воспоминаниях С.С. Окрейца приводится любопытный рассказ об ответе местного помещика витебскому губернатору, когда последний обвинил его в самоуправстве. «Губернатор – чиновник, администратор, а я в усадьбе вотчинник, так ведь говорит закон, ваше превосходительство?! – заявил дерзкий помещик, – Но я в моих Свентишках – владетель после отца и деда – буду в них сидеть и сегодня, и завтра, и пока захочу; а вы, ваше превосходительство, у нас в губернии временно, пока министру это угодно. Не знаю, как другие, я бы из моего родового владения в губернаторы не пошел: и денег у меня больше, и место мое прочнее»[16]. Не случайно в отличие от внутренних губерний в белорусских губерниях «чиновничество не стояло в тесной связи с дворянством», а последнее «сносилось с чиновничеством лишь на почве канцелярских справок и надобностей»[17].

Николай I, убедившись в неэффективности предпринятых мер по привлечению на службу поместного дворянства западных губерний, решился пойти на более жесткие меры. По указу от 21 апреля 1852 г. сыновья помещиков-католиков, за которыми числилось не менее 100 рев. душ, по достижении 18 лет и при отказе служить в русской армии, в обязательном порядке определялись чиновниками «непременно в великороссийских губерниях», поскольку большая «часть молодых дворян, принадлежащих зажиточнейшим семействам, пребывает в праздности»[18]. Эта повинность не распространялась на единственного сына в семье, на тех, кто по состоянию здоровья оказывался не способным к исполнению служебных обязанностей, детей помещиков Витебской и Могилевской губерний. 14 ноября 1852 г. было утверждено «Положение о дворянах Западных губерний, которые, по достижении 18 лет, поступают в гражданскую службу»[19]. Согласно этому положению, будущим чиновникам предоставлялось право выбора присутственного места и губернии, предназначенной им для службы. Примечательно, что в числе 28 великорусских губерний не упоминалась Санкт-Петербургская губерния. Право на отставку приобреталось лишь по выслуге пяти лет. Увольнение раньше срока допускалось, во-первых, по болезни, исключающей всякую возможность дальнейшей службы, и, во-вторых, по «особенным уважительным обстоятельствам». В последнем случае обоснованность подачи прошения об отставке определялась генерал-губернатором. Кроме того, все эти прошения утверждались лично Николаем I. Наблюдение за исполнением молодыми дворянами всех требований положения возлагалось на губернского предводителя дворянства и губернатора. Отправка к месту службы происходила каждый год в первых числах января и июля. Примечательно, что при разработке положения Николай I выбрал «жесткий» вариант, отклонив предложение Комитета министров об освобождении от служебной повинности женатых дворян и тех, кто уже вступил в самостоятельное владение имением[20].

Таким образом, законодательные акты о порядке прохождения государственной службы дворянами белорусских губерний были направлены на приобщение шляхетской молодежи к российской жизни[21]. Самодержавие рассматривало коронную службу в великорусских губерниях как средство воспитания молодых польских дворян в верноподданническом духе и преодоления национальной вражды, из-за которой поляки «имели самое плохое представление» о русских[22]. Надо признать, что такая политика содержала в себе положительный смысл. Так, виленский генерал-губернатор Ф.Я. Миркович считал благонадежными лишь тех поляков, которые «были в нашей службе, видели Россию», поскольку они возвращались в свои имения «совсем другого образа мыслей»[23], то есть вполне лояльными престолу. Однако представляется, что большинство ополяченных дворян, попавших «на службу к ненавистному им правительству»[24], рассматривали ее как угнетение и особенно теплых чувств к русским не испытывали. Не случайно чиновничью карьеру выбирали лишь единицы, а основная масса польского поместного дворянства пренебрегала службой. Это вынудило Николая I в 1852 г. пойти на чрезвычайные меры с нарушением «Жалованной грамоты дворянству».

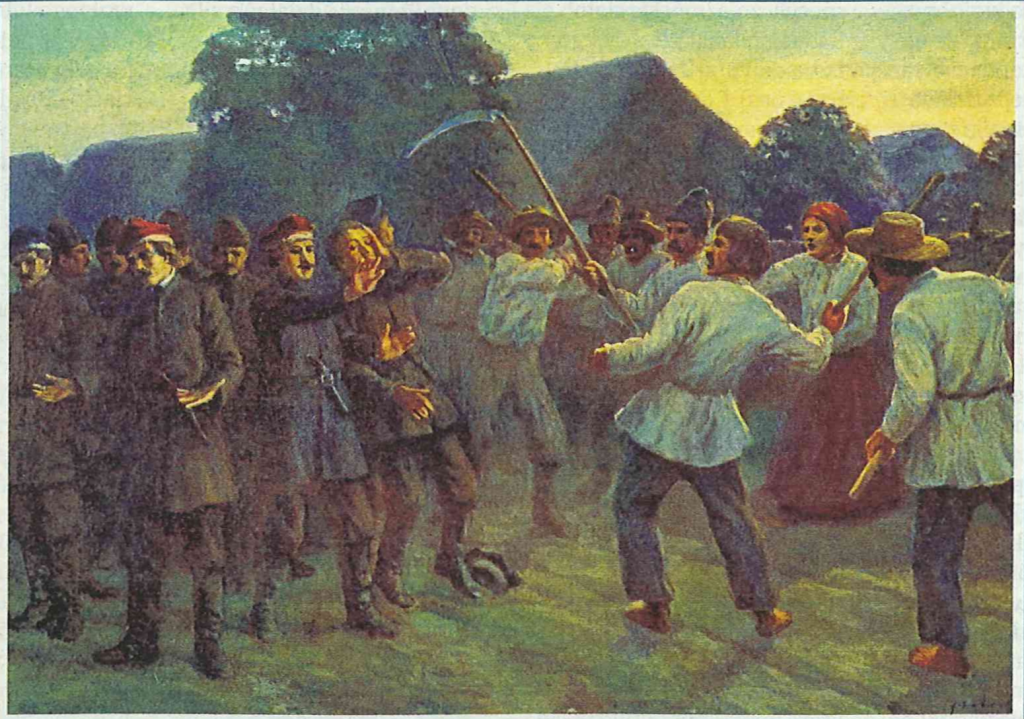

Если поместные дворяне, по возможности, избегали службы в присутственных местах, то многочисленная мелкая шляхта белорусских губерний после указа 19 октября 1831 г. о причислении в податные сословия лиц, не имеющих доказательств о дворянстве[25], без всякого принуждения со стороны государства избирала чиновничью карьеру. Российское правительство не чинило им в этом каких-либо препятствий. Так, шляхтичам, еще не доказавшим свое дворянство, по указу от 3 декабря 1831 г. не запрещалось поступление на государственную службу[26]. Кандидат обязывался представить свидетельство из дворянского собрания и удостоверение о не состоянии в подушном окладе. После его приема на службу начальство в установленном порядке передавало все необходимые документы о дворянском происхождении в Герольдию. В случае отказа в потомственном дворянстве новый чиновник относился к третьему разряду канцелярских служителей. Это означало, что первый классный чин коллежского регистратора он мог получить лишь по выслуге шести лет. С 4 января 1840 г. условия определения на службу были поставлены в зависимость от разряда[27]. Те, кто причислялся к первому разряду, служили до первого классного чина на правах личных дворян, то есть четыре года, а шляхтичи второго разряда – на правах приказных служителей, то есть шесть лет. В данном указе еще раз подчеркивалось, что служащие остаются в своей должности как «до утверждения их в дворянстве, так и в случае окончательного отказа им в оном». Новые чиновники, которые зачастую связывали свои личные беды с политикой самодержавия по «разбору шляхты», оказались, как правило, «с ног до головы заражены польским духом»[28]. Далеко не случайно, что во время восстания 1863–1864 гг. чиновники белорусских губерний, происходившие из среды мелкой шляхты, дружно «надели чамарки и конфедератки и в них являлись на службу», а некоторые из них, нарушив присягу, «пошли до «лясу»[29].

После польского восстания 1830–1831 гг. ополяченное католическое дворянство белорусских губерний путем «стеснительных распоряжений»[30] вынуждалось начинать свою чиновничью карьеру в присутственных местах великорусских губерний. Николай I, по-видимому, полагал, что такая «стажировка» воспитает в дворянах преданность престолу и поможет им преодолеть «инстинктивный страх и злобу ко всему русскому»[31]. Никаких ассимиляционных целей правительство перед собою не ставило, поскольку пятилетний срок службы не обеспечивал ассимиляции. Польское дворянство, пользуясь сословными правами российского дворянства, избегало, однако, служить по гражданскому и военному ведомствам. В этих условиях Николай I в 1852 г. решился нарушить «Жалованную грамоту дворянству», введя для детей помещиков-католиков обязательную служебную повинность. Следует отметить, что особый порядок прохождения государственной службы не распространялся на дворянство Витебской и Могилевской губерний. В то же время законодательство не препятствовало деклассированным шляхтичам занимать чиновничьи должности в присутственных местах белорусских губерний без всякой предварительной службы в великорусских губерниях. Однако во время восстания 1863–1864 гг. они оказались не столько верной опорой престола, сколько неблагонадежным элементом.

[1] Свод учреждений государственных и губернских. Уставы о службе гражданской. – СПб.: Тип. 2-го отд. собств. е. и. в. канц., 1835. – Ч. III. – С. 1.

[2] Дополнение ко второму полному собранию законов Российской империи. – Спб: Тип. 2-го отд. собств. е. и. в. канц., 1855. – Ч. I. – № 4730 а.

[3] Там же. С. 104.

[4] Там же.

[5] Дополнение ко второму полному собранию законов Российской империи. – Спб: Тип. 2-го отд. собств. е. и. в. канц., 1855. – Ч. I. – № 8575 а.

[6] ПСЗРИ. Собрание 2-ое. т. I. № 188.

[7] ПСЗРИ. Собрание 2-ое. т. I. № 49.

[8] Там же. т. VI. № 4989.

[9] Там же. т. VI. № 4894.

[10] Там же. т. X. № 8464.

[11] Там же. т. XVII. № 15673.

[12] ПСЗРИ. Собрание 2-ое. т. XII. № 9894.

[13] Там же. т. XVI. № 14182.

[14] Киселев А.А. Чиновничество Витебской и Могилевской губерний в воспоминаниях современников (вторая четверть XIX в.) // Крынiцазнаўства i спецыяльныя гiстарычныя дысцыплiны: Сб. ст. – Мн.: БДУ, 2002. – Вып. 1. – с. 201.

[15] Окрейц С.С. Далекие годы. Автобиографическая хроника. – Спб.: Тип. Главного управления уделов, 1899. – С. 97.

[16] Там же. С. 104.

[17] Никифоровский Н.Я. Странички из недавней старины города Витебска. Воспоминания старожила. – Мн.: Полымя, 1995. – С. 69.

[18] ПСЗРИ. Собрание 2-ое. т. XXVII. № 26190.

[19] Там же. т. XXVII. № 26776.

[20] Там же. т. XXVII. № 26360.

[21] Горизонтов Л.Е. Парадоксы имперской политики: Поляки в России и русские в Польше. М.: Издательство “Индрик”, 1999. – С. 43.

[22] Мысли и воспоминания поляка // Русская старина. – 1906. – № 9. – С. 714.

[23] Миркович Ф.Я. Император Николай I и король Фридрих-Вильгельм IV в 1840 г. // Русская старина. – 1886. – № 8. – С. 311.

[24] Плансон А.А. Последнее слово о польском вопросе в России. – Лейпциг: Тип. Бер и Германн, 1868. – С. 31.

[25] ПСЗРИ. Собрание 2-ое. т. VI. № 4869.

[26] Там же. т. VI. № 4982.

[27] Там же. т. XV. № 13047.

[28] Балванович Я. Что такое русское общество в Северо-Западном крае? // Сборник статей разъясняющих польское дело по отношению к западной России. – Вильно: Тип. А.Г. Сыркина, 1887. – Вып. II. – С. 373.

[29] Плансон А.А. Указ. соч. С. 31.

[30] Письмо князя Иллариона Васильчикова императору Николаю I от 1 мая 1840 г. // Старина и новизна. – Кн. 16. – 1913. – С. 46.

[31] Мысли и воспоминания поляка // Русская старина. – 1906. – № 9. – С. 674.