Аннотация

В условиях политического кризиса 1905–1907 гг. русская армия оказалась одним из немногих институтов, который позволил монархии сохранить политический контроль над ситуацией в стране. Войска Виленского военного округа активно поддерживали местные власти белорусских губерний в обеспечении правопорядка на улицах, подавлении массовых беспорядков. Отсутствие политической поддержки монархии в феврале 1917 г. со стороны армии стало одной из основных причин падения самодержавия.

_________________________________________________________

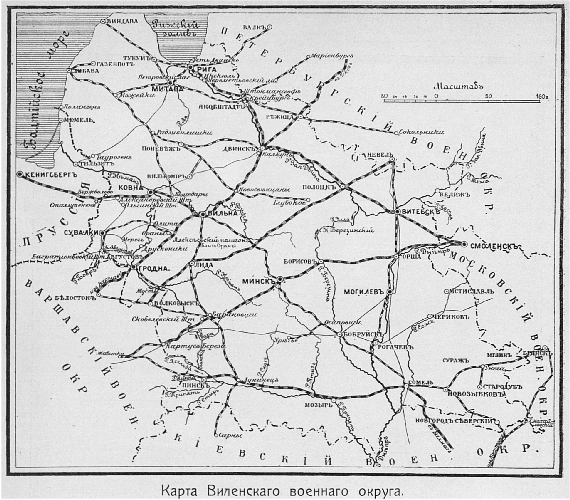

В период политических беспорядков 1905–1907 гг. русское правительство было вынуждено широко привлекать воинские подразделения для обеспечения общественной безопасности, подавления инспирированных революционерами массовых беспорядков. В этом отношении практика использования войск в белорусских губерниях, входивших в пределы Виленского военного округа, имела как свои особенности, так и соответствовала общим тенденциям.

Например, только дополнительные ежедневные армейские караулы по требованию гражданских властей в 1905 г. по всей империи составили 3247 нижних чинов (34 % от военных караулов); в 1906 г. по всем округам караульные наряды такого рода составили 6618 нижних чинов (60 % от военных нарядов), в 1907 г. – 7874 чинов (58 %). В ежегодном «Отчете по главному штабу за 1906 г.» констатировалось, что «воинские команды привлекались к усиленной караульной службе по охране различных учреждений и заведений гражданского ведомства, вследствие чего караульный наряд достиг крайнего напряжения» [1, с. 11]. В результате в частях разладилось несение караульной службы, поскольку «войска назначались в караулы через день, хотя по уставу гарнизонной службы необходимо не менее трех очередей наряда» [1, с. 14], а к караульной службе стали привлекаться те категории военнослужащих, которые прежде никогда не заступали в караул (учебные команды, музыканты).

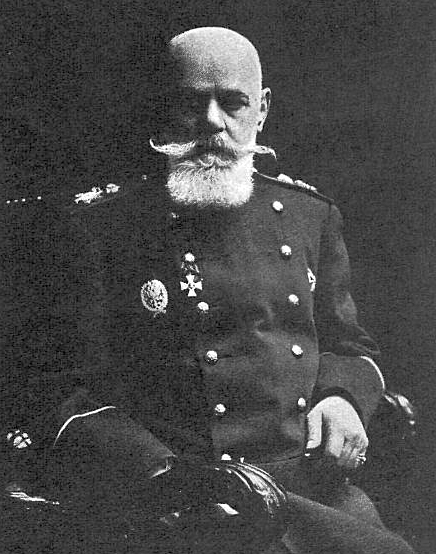

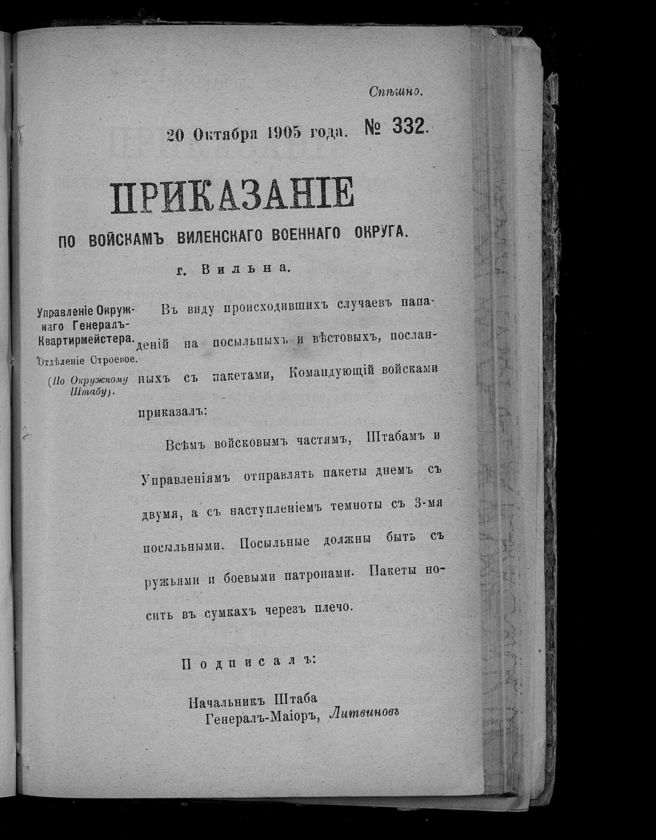

Интересно, что в 1905 г. Виленский военный округ заметно уступал другим военным административно-территориальным единицам, поскольку по количеству привлеченных караулов занимал 6-е место (3 % всех суточных нарядов). В основном армейские караулы запрашивались для охраны тюрем, патрулирования улиц совместно с полицией и охраны государственных финансовых учреждений. Сложность выставления этих караулов заключалась в нехватке личного состава из-за временной передачи отдельных частей на усиление соседних округов, увольнения в запас отслуживших солдат. Виленский генерал-губернатор и командующий округов А.А. Фрезе 15 декабря 1905 г. сетовал на недостаток «воинской силы, сокращенной до минимальных кадров после роспуска запасных и отвлеченной не только в другие губернии военного округа, но и вне его пределов, в том числе в Черниговскую губернию» [2, с. 36]. В результате в караулы пришлось выставлять тех, кто в обычных условиях не имел бы к ним допуска. Так, командующий округом «был вынужден назначить в Бобруйске в караул роту из дисциплинарного батальона» [2, с. 36]. При угрозе массовой политической забастовки 8 декабря 1905 г. минский губернатор П.Г. Курлов провел совещание с начальником Минского военного гарнизона и командирами отдельных частей, на котором выяснилось, что в городе имеется всего «579 человек воинской силы, могущей быть употребленною в дело в случае открытого вооруженного восстания. Принимая во внимание 100-тысячное население гор. Минска и возможность активных действий со стороны по крайней мере 6000 бундистов, количество войск несомненно должно быть признано более чем недостаточным» [2, с. 173]. Это побудило минского губернатора делать неоднократные обращения к командованию Виленского военного округа с просьбой о присылке дополнительных воинских контингентов. В 1906 году Виленский военный округ по количеству суточного караула занимал уже 5-е место. Любопытно, что в 1907 г. количество караулов, отряжаемых на нужды гражданского ведомства, по всей империи не сократилось, но увеличилось в 2 раза. Не обошла стороной эта тенденция и войска Виленского округа.

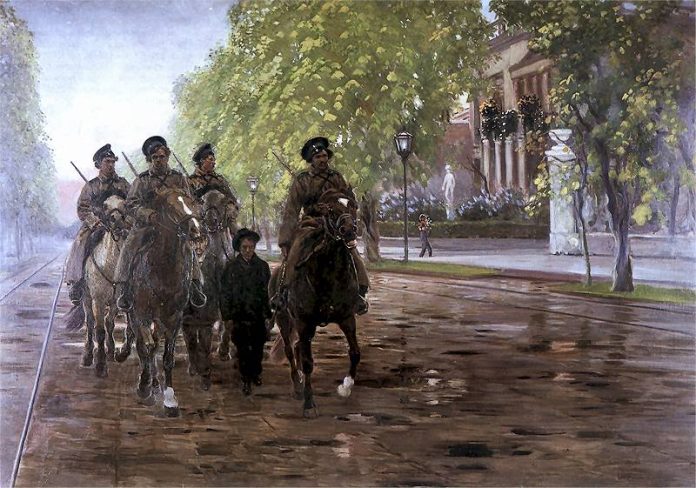

Однако сама по себе караульная служба оказалась лишь одной из чрезвычайных обязанностей войск в период 1905–1907 гг. Военные подразделения регулярно привлекались к борьбе с массовыми беспорядками по требованию гражданских властей, т.е. ведомства Министерства внутренних дел. По оценкам Военного министерства «до 85 % их было наряжено для прекращения и предупреждения народных беспорядков, остальные распределяются на случаи вызовов: для содействия полиции при скоплении народа в разных случаях, для поимки бродяг и разбойников, для производства обысков и отобрания оружия и для тушения пожаров» [3, с. 96]. В этом отношении белорусские губернии не были исключением. В частности, в 1905 г. во время пика массовых беспорядков в пределах Виленского военного округа войска вызывались администрацией 432 раза. В этих целях выделялись 517 рот, 104 эскадрона и сотни, 794 отдельные команды, 50 артиллерийских орудий и 4 пулемета. К применению оружия военнослужащие прибегали в 36 случаях. При этом сами военные неоднократно становились жертвами нападений. Так, на протяжении 1905 года были убиты 2 офицера и 32 нижних чина, что составило 46,6 % от всех погибших чинов во всех военных округах. Ранения были нанесены 4 офицерам и 66 нижним чинам (20 % всех случаев), а еще трое нижних чинов получили ушибы. Появление раненых и убитых среди военных было связано с агрессивностью толпы или нападениями боевиков политический партий. Например, в местечко Долгинов Виленской губернии 8 декабря 1905 г. на базар для разгона толпы были вызваны казаки, в «которых стали стрелять из револьверов и бросать камнями, причем был ранен казак Василий Аксенов в голову каким-то тупым орудием» [2, с. 37]. Такой высокий процент пострадавших в 1905 году не коррелирует с количеством вызовов. По этому показателю Виленский военный округ занимал пятое место, пропуская вперед Варшавский, Петербургский, Киевский и Кавказский. Однако по количеству случаев применения оружия округ оказался на 4 месте. Вероятно, такая ситуация с пострадавшими была обусловлена повышенной активностью использования протестующими оружия.

Заметно успокоилась ситуация в 1906 г., когда войска Виленского военного округа направлялись на помощь гражданской администрации 106 раз, то есть в 4 раза меньше, чем год ранее. Всего в 1906 г. командующему Виленским военным округом пришлось отрядить 132 роты, 25 эскадронов и сотен, 2 орудия и 2 пулемета, причем оружие пришлось пускать в дело 12 раз, сохранив 4-е место. При столкновении с участниками революционного движения получили ранения 5 нижних чинов (5,2 % от всех раненых военнослужащих). В 1907 г., несмотря на существенное ослабление массовых беспорядков, количество отряжаемых войск возросло: 345 рот, 93 эскадронов и сотен, 2 пулемета и 653 отдельные команды. Столкновения с радикально настроенными демонстрантами, боевиками революционных партий закончились гибелью 3-х (7,5 % всех убитых) и ранением 10 (18 % от общего числа) нижних чинов русской армии [4, с. 89]. Пяти нижним чинам были нанесены ушибы.

На территории белорусских губерний действовали специальные сводные (летучие) отряды для подавления массовых беспорядков силой оружия. 13 декабря 1905 г. виленским генерал-губернатором А.А. Фрезе была утверждена специальная «Инструкция летучим отрядам, командированным в Ковенскую губернию» [5, с. 378], причем данный документ, по всей видимости, определял порядок деятельности и остальных отрядов на территории военного округа. Так, со второй половины декабря 1905 г. в северных уездах Витебской губернии, преследуя боевиков латышской социал-демократической партии, действовал летучий отряд под командованием подполковника Волкова. Его появление было вызвано обращением витебского губернатора от 2 декабря 1905 г. к министру внутренних дел с просьбой об экстренной отправке войск, поскольку «незначительные команды охранных войск отступают» под давлением групп «мятежников вооруженных по правилам военного искусства» [2, с. 72]. Действия присланного летучего отряда оказались достаточно эффективными. По крайней мере, витебский губернатор Б.Б. Гершау-Флотов в своем отношении от 23 апреля 1906 г. на имя виленского генерал-губернатора К.Ф. Кршивицкого просил не расформировывать данный отряд и «командировать таковой на обратном пути из Люцинского уезда снова в Режицкий уезд с тем, чтобы отряд мог пройти вдоль границы с Лифляндской губ». Этот отряд не был единственным: 4 января 1906 г. витебский губернатор обратился к виленскому генерал-губернатору А.А. Фрезе с просьбой о формировании новых летучих отрядов для действий в Люцинском и Себежском уездах против распропагандированных крестьян. Губернатор мотивировал свое обращение тем, что «остановить это движение, охватившее пока отдельные части названных уездов силами одной полиции, не представляется никакой возможности» [2, с. 86]. 3 января 1906 г. с просьбой об отправке летучих отрядов в Чериковский и Климовичский уезды обратился управляющий Могилевской губернией.

Только благодаря деятельности сводного батальона под командованием генерал-лейтенанта В.А. Орлова, прибывшего 16 января 1906 г., удалось восстановить порядок в Гомеле после беспорядков на этнической почве. Примечательно, что это был уже не первый случай использования войск в этом городе: 19 декабря 1905 г. контроль над вокзалом и городом удалось вернуть с помощью сводного батальона под командованием подполковника Орловского. Отметим, что революционизированные забастовщики Гомеля практически без ограничений распоряжались на железнодорожной станции с 8 декабря 1905 г. [2, с. 243].

В советской историографии привлечение подразделений русской армии к подавлению массовых беспорядков, и выполнение военными полицейских функций объяснялось преимущественно «ростом социальных противоречий и массовых народных выступлений» [6, с. 33]. Представляется, что широкое использование армии является косвенным подтверждением слабости полицейского аппарата, неспособного бороться с массовым нарушением общественного порядка и политическим протестом. Если предположить, что монархия не смогла бы опереться на армию и использовать ее для поддержания внутреннего порядка, то политический кризис 1905-1907 гг. действительно имел бы высокую вероятность перерасти в революцию. Отнюдь неслучайно падение самодержавия 2 марта 1917 г. произошло в условиях, когда армия не выполнила роль защитницы престола. В белорусских губерниях появление войск на улицах города и в сельской местности при патрулировании, разгоне манифестантов, во время военного положения в отдельных городских населенных пунктах (Двинск, Белосток) позволило сохранить государственным органам власти контроль над ситуацией.

- Царизм в борьбе с революцией 1905–1907 гг. Сборник документов под редакцией А.К. Дрезена. Москва: Гос. соц.-эк. издательство, 1936. – 259 с.

- Высший подъем революции 1905 – 1907 гг. Вооруженное восстание ноябрь – декабрь 1905 год. Ч. IV. Под ред. А.Л. Сидорова М., АН СССР, 1957. – 1002 с.

- Всеподданнейший отчет Военного министерства за 1905 год. СПб.: Воен. тип., 1907. – 1351 с.

- Всеподданнейший отчет Военного министерства за 1907 год. СПб.: Воен. тип., 1909. – 1241 с.

- Революция 1905 – 1907 гг. в Литве. Документы и материалы. Гос. издат. полит. и науч. литературы Вильнюс, 1961 под ред. Ю.И. Жюгжды – 572 с.

- Зайончковский, П.А. / П.А. Зайончковский Самодержавие и русская армия на рубеже XIX – XX столетий. 1881–1903. М., Мысль, 1973. – 351 с.