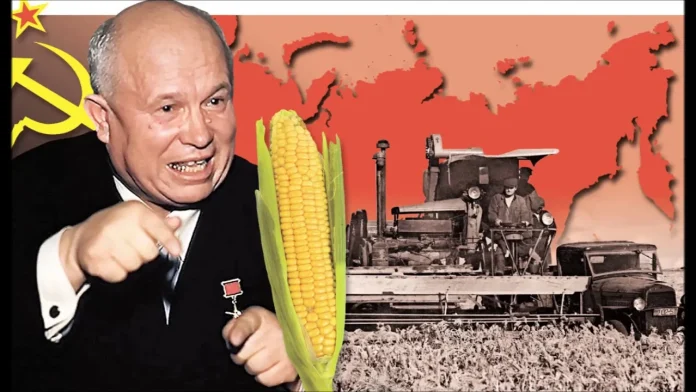

Хрущев, как и великий реформатор Петр I, успел вмешаться во все области хозяйственной деятельности страны: он сам решает, что необходимо труженику в этой жизни, а от чего необходимо избавиться для его же пользы. Оказывается не нужны в личном хозяйстве обременяющая его скотина и фруктовые деревья. Определяет, в какой деревне крестьянину жить, причем лучшее решение – хрущевская укрупненная деревня в многоквартирных домах. Для сельского жителя предпочтение следует отдавать любимой хрущевской сельскохозяйственной культуре. И никаких артелей и кооперативов, с такой самодеятельностью людей, как творчество и инициатива, по выпуску товаров народного потребления. «Выскочки с высшим образованием» – инженеры и работники умственного труда – должны знать свое место в хрущевском мироустройстве. Все должно быть регламентировано и упорядочено в хрущевском понимании.

Так же и думал о благе народа и Петр I, когда в 1702 г. в манифесте о вызове иностранцев в Россию, и говорил о своем намерении «государством управлять таким образом, чтобы все подданные попечением нашим о всеобщем благе приходили в лучшее и благополучнейшее состояние». При этом народ «должен без прекословия и роптания вся от самодержца повелеваемая творити»[1].

Полный этой верой во всеобновляющуюся и всеспасающую силу законов, указов и учреждений, он до мелочей стремился осуществлять руководство подданными на пути к их и всего государства благосостоянию и благоденствию. В результате петровское законодательство и административное усмотрение до мелочей, как в частном, так и в общем, опутывает своими предуказаниями и предписаниями тогдашнего человека, подданного.

Во всем он старается войти во все мелочи каждого дела и производства, указывая и предписывая в нем всё, все подробности и частности; предписывая ткать холсты только определенной ширины, под страхом каторги запрещает выделывать кожу для обуви с дёгтем и велит употреблять для этого ворвань, жать хлеб приказывает не серпами, а «малыми косами с граблями», для науки в этом деле переселяет в отдельные области России курляндцев, причем начальству предписывает строго смотреть, чтобы мужики жали новым орудием, на реках предписывается уничтожить «староманерные суда» и рассылает образцы новых, жителям Петербурга запрещается для их передвижения по Неве и рекам пользоваться гребными судами и предписывается обзавестись парусными, причем до мельчайших подробностей указывается, как содержать суда в чистоте и порядке, как красить, смолить, как беречь снасть.

Именными указами предписывалось обывателям печи в домах ставить на фундамент, а не на пол, трубы в печах делать такой широты, чтобы человеку пролезть, потолки с глиной, а не бревенчатые, крыши крыть черепицею, гонтом или дёрном, а не досками.

По уездам были разосланы высочайше утвержденные чертежи крестьянских изб, по которым обязывалась перестроить свои жилья вся деревенская Россия. Внешность обывателя была строго определена указом – бороды предписывалось брить или платить за небритие пеню, у застав были выставлены образцы разрешенных одежд и строго запрещалось старообычное платье[2].

Пётр был убежден, что иначе, как строгостью и наказанием, нельзя победить «глупость и недознание невежд», и каждый указ его, каждое предписание неизменно сопровождалось угрозами кнутом, каторгой, штрафом, смертной казнью за неисполнение или молчание.

Реформы и нововведения Петра изменили в России чуть ли не всё, во всяком случае придали другой облик всему, что раньше так прочно и устойчиво покоилось на обычае. Закон вторгается в область чисто личных отношений, требуя, чтобы человек даже Богу молился не иначе, как по указанному, как предписано во всемилостивейшем указе[3].

Главная мысль этих реформаторов – народу необходимо полностью положиться на своих руководителей. Никаких ненужных идей и мыслей со стороны, когда уже все продумано и решено. Народ предстает перед ними безликой массой, от которой требуется только покорность и послушание.

Что получили эти два правителя? Петровские реформы привели к угнетенному положению большинства населения страны и прежде всего её основной части – крестьянства, поставленного в тяжелейшее положение. Самые трудоспособные и здравомыслящие слои населения оказались отстраненными от государственного устройства. Потребовались столетия для преодоления тяжелейшего кризиса, который был разрешен насильственным путем.

Просвет появился при возрождении страны в 1930-ые годы, когда крестьяне стали массово уходить из деревни для работы на стройках индустриализации страны. Учились и становились квалифицированными инженерами и рабочими. Это их умом и трудом Россия добилась в сталинское время высочайшего положения в науке и в производстве, плодами которых пользуемся до настоящего времени. Все это стало возможным благодаря раскрытию их творческого потенциала, которому способствовала целенаправленная политика государства.

Что мы знаем и помним об их роли сегодня? Практически ничего, т.к. те десятки общеизвестных имен, пропагандируемые везде, где только можно, к месту и ни к месту, полностью заслонили их. Эта популизация одних и тех же личностей не всегда соответствовала их реальному вкладу в достижение намеченных целей, а обеспечивалась корпоративной сплоченностью и самопиаром, а нередко и присвоением чужих заслуг.

А миллионы получивших образования крестьян, с врожденными качествами творцов и созидателей, явились строителями реального экономического чуда, способного противостоять всем силам зла и успешно развиваться.

Приход Хрущева к власти означал крутой поворот страны, когда соратники Сталина или отстранялись от руководства, или должны были вписываться в хрущевское миропонимание, ограниченное и примитивное, в котором все живое лишалось питательной среды. При этом все сомнительные эксперименты в экономике страны сопровождались громогласными лозунгами и прославлением главного экспериментатора во всех средствах массовой информации.

Во времена Петра эта роль вменялась священникам. При нём священник не только должен был обязательно «славословить и превозносить» все реформы, но и «помогать правительству в сыске и уловлении тех, кто поносил деятельность царя и враждебно к ней относился»[4].

Не просто было погасить творческий потенциал народа, но правящая верхушка шла к этому планомерно и последовательно.

[1] С. Князьков. Очерки из истории Петра Великого и его времени. Репринтное воспроизведение издания 1914 г. Издательское объединение «КУЛЬТУРА». 1990. С. 142, 145.

[2] С. Князьков. Очерки из истории Петра Великого и его времени. Репринтное воспроизведение издания 1914 г. Издательское объединение «КУЛЬТУРА». 1990. С. 149.

[3] С. Князьков. Очерки из истории Петра Великого и его времени. Репринтное воспроизведение издания 1914 г. Издательское объединение «КУЛЬТУРА». 1990. С. 147, 150.

[4] С. Князьков. Очерки из истории Петра Великого и его времени. Репринтное воспроизведение издания 1914 г. Издательское объединение «КУЛЬТУРА». 1990. С. 457.