Аннотация

В статье показывается, что общая полиция Российской империи в начале XX в. в силу своей малочисленности не имела возможности предотвратить массовые столкновения между разными этническими общностями. Обвинения чинов полиции в их организации не имеют под собой фактических оснований.

_________________________________________________________

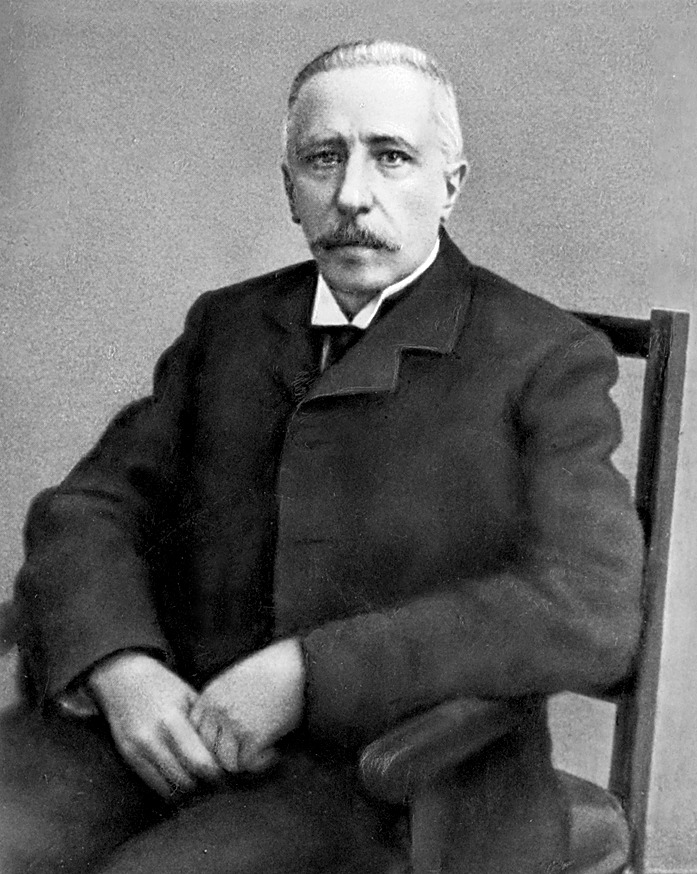

Конфликты на национальной почве сопровождавшие политический кризис 1905–1907 гг. в Российской империи практически сразу же превратились в повод для политической кампании против властей. Правительство обвинялось либо в организации этих столкновений, либо в попустительстве погромным акциям, причем подобные обвинения выдвигались практически всеми оппозиционными политическими партиями, группами и лидерами, начиная от конституционно-демократической партии и завершая крайними анархистскими группировками. Это хорошо понимали современники. Так, минский губернатор П.Г. Курлов в своих воспоминаниях писал, что «легенда об организации правительством погромов, о чем до революции так кричала левая пресса, что не представлялось никакой возможности опровергать это в обществе, после революции должна была бы совершенно пасть» [1, с. 64]. Однако вопреки этому суждению политическая пропаганда о причастности российского правительства и сил правопорядка к межнациональным конфликтам не только проникла в советскую историографию, но и до сих пор встречается в работах, посвященных периоду первой русской революции 1905–1907 гг.

Режим доступа: https://old.bigenc.ru/domestic_history/text/2125617

Белорусская историография не является исключением из этого правила. В частности, в первом томе «Истории БССР» (1953 г.) без каких-либо оговорок констатировалось, что российское правительство предприняло «провокационные меры, чтобы ослабить революцию» [2, с. 386]. В белорусско-советской историографии утверждалось, что «правительство организовывало еврейские погромы, создавало бандитские черносотенные организации, которые открыто убивали революционеров, рабочих, расстреливали митинги. В Орше, Речице, Лоеве и Полоцке полиции и черносотенцам удалось организовать погромы» [2, с. 386]. В современной белорусской историографии таких прямых обвинений в адрес местных российских властей в период 1905–1907 гг. не делается. Вместе нельзя нельзя сказать, что произошел пересмотр прежних характеристик действий местных, в том числе полицейских, властей. По крайней мере, в новейшем коллективном труде «Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII – пачатак XX ст.)», говорится о том, что местные «чарнасоценцы», пользуясь поддержкой политической полиции и властей, в 1905 г. «арганiзоўвалі забойствы рэвалюцыянераў і яўрэйскія пагромы ў Беларусі (Орша, Гомель, Полацк, Дуброўна)» [3, с. 323–324]. Можно заметить, что несмотря на некоторое смещение акцента, по-прежнему воспроизводится точка зрения, сформулированная еще в сталинский период. При этом в историографии почти полностью отсутствуют исследования, посвященные отдельным погромам и действиям губернских и уездных властей во время этих массовых беспорядков в белорусских губерниях.

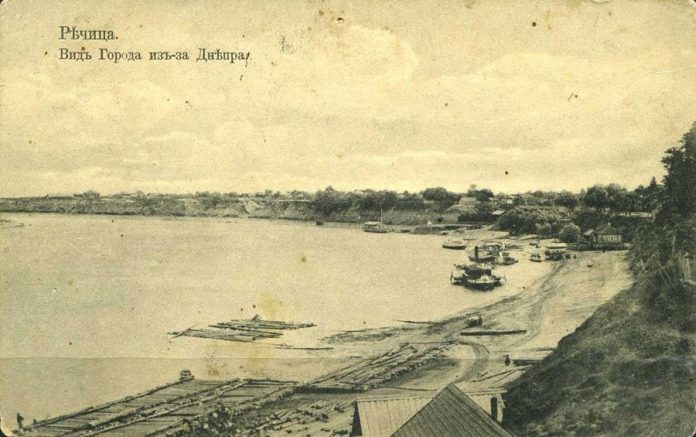

В этой связи представляет интерес вопрос о действиях общей полиции в условиях массовых беспорядков на этнической почве. В рамках настоящей статьи рассматривается деятельность общей полиции во время погрома в уездном городе Речице Минской губернии 23–24 октября 1905 г. Этот случай интересен еще и тем, что события в Речице получили отражение в историографии. В частности, их анализу посвящена популярная работа израильского историка Л. Смиловицкого «Погромы 1905 г. в Белоруссии (на примере Речицы и Гомеля)» [4]. На ее страницах автор называет виновниками погрома местных черносотенцев, которым на помощь прибыл агитатор из Новозыбкова. По мнению историка, речицкой «Патриотической лиге» оказывали содействие местные полицейские чины. Л. Смиловицкий даже допускал, что среди жителей Речицы распространялись листовки, отпечатанные «на гектографе полиции» [4]. Во время самих беспорядков полиция приняла сторону погромщиков. По словам исследователя, во время погрома 23 октября толпой руководил жандармский унтер-офицер, а полицейский надзиратель вместе с погромщиками «шашкой рубил товар» [4]. Историк обвинил нижних полицейских чинов в нежелании оказывать медицинскую помощь раненым во время перестрелки и при задержании участникам боевой группы социалистических партий из Гомеля. Из чинов полиции положительной характеристики удостоился лишь речицкий исправник С.А. Житников, который «имел репутацию человека обходительного и вдумчивого. Это был единственный человек из местной администрации, с которым еврейская часть населения города предпочитала иметь дело» [4]. В целом историк негативно оценивал действия местной полиции, обвинял ее в поддержке погромщиков, при этом автор не скрывает симпатий в адрес социалистических партий и групп, которые стремились вооруженным путем вмешаться в ход событий в Речице. Под сомнение даже не ставится правомерность использования ими оружия и применения насилия.

Отметим, что численность жителей Речицы в 1905 г. согласно официальным данным составляла 11095 чел., из которых на еврейское население приходилось около 58,8 % горожан. Обеспечение правопорядка в городе возлагалось на команду городовых в 14 нижних чинов и полицейского надзирателя, починенных Речицкому Уездному полицейскому управлению (далее УПУ – А.К.). В самом управлении проходили службу исправник, его помощник, секретарь, регистратор и 2 столоначальника. Если принять во внимание, что такие чиновники управления как секретарь, регистратор и столоначальники наружную полицейскую службу в Речице не несли, занимаясь делопроизводством, то окажется, что на улицах города во время массовых беспорядков в лучшем случае могли находиться 3 офицера и 14 нижних чинов. Следует отметить, что спустя два года после речицкого погрома кадровая ситуация кардинально не улучшилась, не смотря на увеличение с 31 января 1906 г. штата городской полицейской команды на 9 городовых. В своем рапорте от 29 декабря 1907 г. речицкий исправник В.А. Литвинов считал «штат городской полиции гор. Речицы …. совершенно не достаточным» [5, л. 36]. Эта оценка не являлась примером ведомственного лоббизма, поскольку подкреплялась красноречивыми примерами возросшего объема полицейской работы. В частности, только ежегодное количество поступивших к исполнению полицейского надзирателя бумаг за 10 лет выросло с 4739 (1897 г.) до 7300 (1907 г.). В течение 1905–1907 гг. в городе произошло 244 кражи, 7 грабежей, 3 убийства, 2 изнасилования, 15 тяжких телесных повреждений, 6 случаев сбыта фальшивых купюр и ряд прочих преступлений, которые фактически падали на одного полицейского чиновника. Вдобавок последнему приходилось тратить деньги на канцелярские нужды «из своего жалования» [5, л. 37]. Эта характеристика косвенно подтверждает, что отвечавшая за правопорядок в городе общая полиция Речицкого УПУ не располагала значительными полицейскими силами.

Вместе с тем имеется возможность оценить действия полиции во время массовых беспорядков 23–24 октября 1905 г. на основании рапорта речицкого исправника С.А. Житникова на имя минского губернатора П.Г. Курлова от 31 октября 1905 г. В этом документе излагается описание событий в значительной степени расходящееся с реконструкцией историка Л. Смиловицкого. Следует сразу отметить, что исправник находился во время погрома в служебной поездке и приехал в город уже после того, как произошли главные трагические события. Рапорт исправника дополнялся показаниями его помощника и полицейского надзирателя. В какой-то степени представленная губернатору версия произошедшего является результатом предварительного дознания, проведенного исправником. После рапорта приказом минского губернатора было назначено служебное расследование, которое велось с 6 ноября 1905 г. до 25 июля 1906 г. Его итогом стало заключение о том, что помощник исправника и полицейский надзиратель «во время означенного погрома принимали энергичные меры к прекращению оного» [6, л. 25].

Согласно рапорта исправника воскресным утром 23 октября 1905 г. на базар стали стекаться крестьяне из окрестных деревень, среди которых слышались «толки о неудовольствии к местным евреям и в особенности к партии социал-демократов, порождаемом дерзостью и нахальством демократов, выражавшимся в публичных собраниях, в стрельбе повсеместно из револьверов, в криках «Долой самодержавие» и наконец в произвольном закрытии ими, 20 октября с 12 часов для торговли в гор. Речице» [6, л. 19]. Здесь следует отметить, что раздражение у крестьян вызвала забастовочная акция, организованная местными революционными группами. Вероятно, что причиной забастовки стали новости о так называемом «курловском расстреле» 18 октября 1905 г. в Минске и Манифесте 17 октября 1905 г. Первоначально толпа крестьян «не носила особенно угрожающего характера», однако в обеденное время на рынке вспыхнула ссора «между еврейкой и крестьянкой» из-за «курицы», а в другой части – «такой же спор из-за булок», которые перешли в драку. Это стало поводом для толпы «праздных крестьян» приступить к погрому имущества на базаре. К этому времени на базарную площадь прибыли помощник исправника В.П. Бабаев, полицейский надзиратель Ф.П. Артемьев с несколькими городовыми, а также исполнявший обязанности начальника уездного воинского управления подполковник В.И. Скворцов с командой из 5 нижних чинов. Помощнику исправника удалось «уговорить разбушевавшихся крестьян, начавших ломать уже ящики, находившиеся при лавках». Успокоенная толпа, насчитывавшая по официальным оценкам около 1000 человек, т. е. почти 11 % от всего населения Речицы, потянулась по базарной улице на «площадь с намерением разойтись». Однако в этот момент по крестьянам «сзади, с угла базарной (Казарменской) и Преображенской улиц, второго этажа дома Гольдберга послышались револьверные выстрелы, произведенные демократом Алексеевым и другими из числа еврейской молодежи демократического направления» [6, л. 19]. На самой площади крестьян поджидала «толпа демократов во главе с Вильковичем, встретившая толпу крестьян открытием по ней огня из револьверов». В ответ на это рассвирепевшие крестьяне бросились взламывать лавки «с железными товарами с целью вооружиться для самообороны». В своих показаниях помощник исправника В.П. Бабаев заявил, что ему крикнули: «Вы нас уговариваете, а евреи в нас стреляют», и начали громить лавки по всему ряду» [6, л. 8]. Воинская команда под командованием В.И. Скворцова дала несколько залпов по стрелявшим, израсходовав 20 патронов. Нападавшие разбежались по прилегающим к базарной площади садам и домам, но ответную стрельбу не прекратили. К этому времени крестьяне начали громить лавки и «расхищать товары» [6, л. 20]. По словам исправника, остановить разграбление имущества торговцев не представлялось возможным «за недостаточностью полиции и военной силы». Начальник уездной полиции отметил, что часть нижних чинов подполковник был вынужден отрядить на установление охраны казначейства и тюрьмы, поскольку прошел слух о намерениях революционных групп отбить «арестантов». Любопытно, что стрельба революционеров и чинов воинской команды не привела к человеческим жертвам. От случайной пули пострадал только крестьянин Коцура, которого ранило «в щеку». Однако во время погрома лавок крестьянами был до смерти избит еврей Арклис. Далее события развернулись неожиданным образом. К подполковнику В.И. Скворцову подступила толпа «мещан-христиан города Речицы, вооруженная различными железными предметами» и потребовала от него «выдачи оружия, находившегося при управлении воинского начальника» [6, л. 20]. В случае отказа ему пригрозили изъять оружие силой. В этой ситуации начальник управления предпочел возглавить движение и направился в управление, где сформировал добровольческую дружину из 120 человек, выдав ей винтовки, на каждую из которых выделил по 5 боевых патронов. Однако импровизацией формирование дружины не было, поскольку тот же помощник исправника В.П. Бабаев в рапорте о речицких событиях утверждал, что за несколько дней до погрома подполковник просил у него разрешения о выдаче оружия для организации дружины. Поскольку В.И. Скворцов был переведен совсем недавно в Речицу из Бобруйска с должности командира батальона 238 пехотного полка и исполнял обязанности временно, то можно предположить, что идея о дружине появилась у него под влиянием местных жителей, настроенных против деятельности социалистических групп. Может быть, инициатива исходила от «Патриотической лиги», о которой упоминает в своей работе Л. Смиловицкий. Вместе с тем не исключено, что сам Скворцов, по-своему реагируя на неопределенную ситуацию после Манифеста 17 октября 1905 г., решил поддержать эту идею в виду отсутствия в городе вооруженной силы. Так, В.П. Бабаев отмечал, что «из гор. Речицы были раньше погрома взяты солдаты, без которых мы остались бессильны» [6, л. 10]. Показательно, что чины уездного полицейского управления, несмотря на тревожную ситуацию в городе, не допускали формирования дружины, считая подобные действия незаконными.

Интересно то, что дружина была сформирована к тому времени, когда «лавки уже были разгромлены, и народ начал удаляться из города» [6, л. 20]. В этой связи утверждение Л. Смиловицкого о том, что «погром усилился, когда хулиганами, вооруженными солдатскими винтовками, начал руководить жандармский унтер-офицер Боричевский» [4], не соответствует хронологии событий и является домыслом. Дружинники использовались начальником воинского управления для патрулирования городских улиц в целях «охраны безопасности жителей христиан от нападений евреев, которые по слухам намеревались учинить нападение на христиан» [6, л. 20]. Следует отметить, что патрульные дружины не привели к распространению погромных действий, однако ситуация в городе балансировала на грани новой волны насилия. В течение вечера и ночи «в городе производилась стрельба демократами из револьверов и дружинниками из полученных винтовок» [6, л. 20]. Во время ночного обхода на полицейского надзирателя Ф.П. Артемьева, возглавлявшего усиленный патруль городовых и дружинников, было совершено покушение. Неизвестные лица стреляли в чиновника почтово-телеграфного отделения, который направлялся из дома на службу. Можно предположить, что со второй половины дня 23 октября помощник исправника Речицкого УПУ В.П. Бабаев фактически устранился от какого-либо руководства. В своем рапорте он признается в том, что «принять какие-либо другие меры против евреев и христиан не было никакой возможности». В любой момент с 23 на 24 октября в городе «было бы общее восстание между евреями и христианами и в виду таких волнений, я никаких мер больше принять не мог, так как и моя жизнь была в опасности – где я находился под градом пуль, как на месте происшествия, так и вне его» [6, л. 10–11]. Вероятно, такое нерешительное поведение и утрата управления стали причиной последующего отстранения В.П. Бабаева от должности. Показательно, что в рапорте речицкого исправника В.П. Бабаев после рассказа о его прибытии на базарную площадь днем 23 октября больше не упоминается.

- Курлов, П.Г. Гибель Императорской России / П.Г. Курлов. – М. : Современник, 1992. – 255 с.

- История Белорусской СССР / под ред. В. Н. Перцева. – Мн. : Издательство Академии наук Белорусской ССР, 1954. – Т. 1. – 503 с.

- Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 4. Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII – пачатак XX ст.) / М. Біч, В. Яноўская, С. Рудовіч [і інш.]; Рэдкал. : М. Касцюк (гал. рэдактар) [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 2007. – 519 с.

- Смиловицкий, Л. Погромы 1905 г. в Белоруссии (на примере Речицы и Гомеля) [Электронный ресурс] / Л. Смиловицкий // Израильский портал Союз – Режим доступа: .http://www.souz.co.il/clubs/read.html?article=843&Club_ID=1:

- Национальный исторический архив Беларуси. Ф. 299. Оп. 2. Д. 13148.

- Национальный исторический архив Беларуси. Ф. 299. Оп. 2. Д. 13335.