Аннотация

Идея создания фундаментального издания «История России. В 20 томах» была поддержана Президентом России В.В. Путиным в 2013 г. Авторский коллектив издания состоит из более 400 ученых. В данной статье представлен анализ очерка о Беларуси авторства докторов исторических наук О.Г. Буховца и В.В. Кондрашина, кандидата исторических наук В.Г. Мазеца (Том 12, Книга 2).

_______________________________________________________

Первая часть очерка посвящена историографии проблемы. Авторы подчеркивают несостоятельность доводов ряда историков, которые в своих работах декларируют тезис об «игнорировании существования белорусского этноса» властями Российской империи в начале ХХ в. Для опровержения данного ангажированного утверждения приводятся выдержки из документов фонда Совета министров Российского государственного исторического архива, содержащие обзоры правительственной политики во второй половине XIX – начале ХХ вв. в белорусских, литовских, украинских губерниях. Так, в прошении Виленского, Ковенского и Гродненского генерал-губернатора К.Ф. Кршивицкого на имя Председателя Совета министров С.Ю. Витте декларировалась явная симпатия чиновника литовскому национальному движению. Затрагивался в данном документе и белорусский вопрос. Ф.К. Кршивицкий считал, что деятельность католической церкви на белорусских землях являлась триггером дальнейшей полонизации населения, для предотвращения данной угрозы предлагал ввести в костелах богослужение «на белорусском наречии» [1, с. 800].

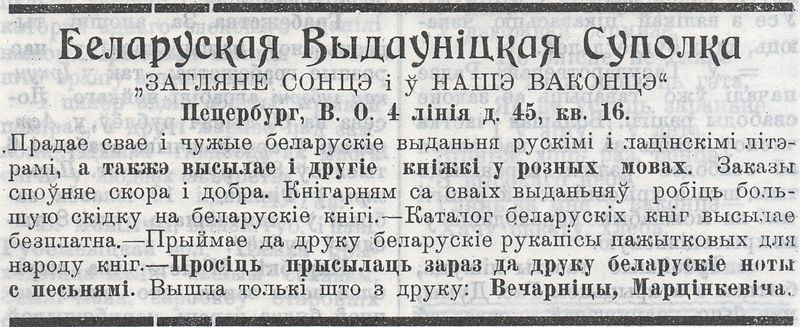

Первая русская революция вызвала активизацию деятельности властных элит по поиску оптимальной модели политики в сфере межнациональных отношений. В «Проекте Особого журнала Комитета министров» (март 1905 г.) содержались предложения о введении в Западном крае преподавания в школах на литовском и польском языках. Преподавание на белорусском и украинском языках участниками совещания было признано «не отвечающим потребностям дела» ввиду их близости к русскому языку. Авторы, однако, акцентируют внимание на самом факте упоминания в документе белорусского языка (а не наречия). Белорусский язык и белорусская народность фиксировались в документах персонального учета по выборам в Государственную думу всех четырех созывов, что также является прямым свидетельством признания национально-культурной самобытности белорусов на официальном уровне [1, с. 801]. В Санкт-Петербурге с 1906 г. действовало издательское товарищество «Заглянет солнце и в наше оконце», которое за 8 лет работы издало 38 книг на белорусском языке общим тиражом более 100 тыс. экземпляров. На Всероссийских выставках произведений печати, изданных в Российской империи в 1908–1910 гг., экспонировалось 26 наименований книг на белорусском языке [1, с. 801].

Значительное внимание авторы очерка уделяют культурной и образовательной политике немецкой оккупационной администрации на белорусских землях в годы Первой мировой войны. Подчеркивается, что запрет преподавания на русском языке и обязательное обучение в начальных школах на родных языках были обусловлены отнюдь не заботой Германии о национально-культурном возрождении белорусов, а желанием изолировать белорусские и прочие оккупированные земли от культурного влияния России и закрепить в данных регионах пронемецкую идеологию. В очерке отмечается, что обучение на родных языках, как правило, велось на основе латинского алфавита. Кроме того, обязательным становилось также изучение немецкого языка. Авторы приводят факты, которые указывают на враждебное отношение жителей оккупированных белорусских территорий к «белорусской латинке», внедрение которой многие православные рассматривали как «первый шаг к унии». По этой причине немецкие власти в 1917 г. вынуждены были снять запрет с использования кириллического алфавита.

Далее авторы очерка обращаются к событиям, развернувшимся на территории Беларуси между Февральской и Октябрьской революциями 1917 г. Стоит отметить, что в то время требования организаций, претендовавших на роль центра белорусского национального движения (Белорусский национальный комитет, Центральная рада белорусских организацией) сводились к национально-территориальной автономии в составе России.

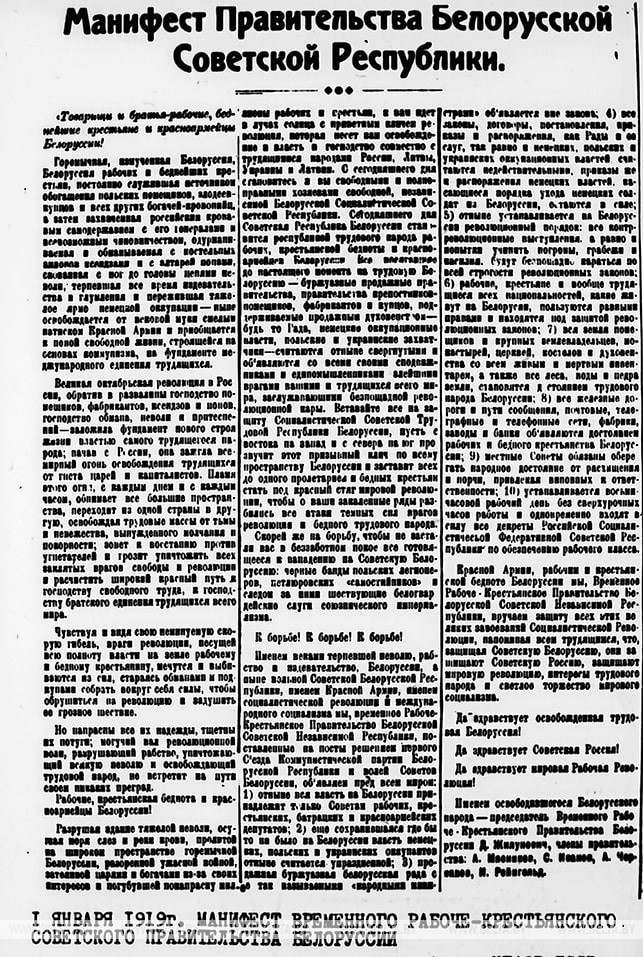

В очерке подробно охарактеризованы важнейшие события рассматриваемого периода – Всебелорусский съезд (5–18 декабря 1917 г.), провозглашение независимости Белорусской народной республики (25 марта 1918 г.), провозглашение Социалистической Советской Республики Белоруссия (1 января 1919 г.). Подчеркивается, что Белорусская народная республика (БНР), провозглашенная в условиях оккупации Германией большей части белорусских территорий, не являлась полноценным государством. В отличие от правительства Украинской народной республики, правительство БНР не получило от немецких оккупационных властей разрешения на создание белорусской армии. Не хватало финансовых ресурсов для государственного строительства. Некоторая активность в культурной сфере (открытие, по информации из разных источников, от 89 до 450 белорусских начальных школ, возобновление работы Учительского института в Минске, создание Белорусского народного хора и др.), демонстрируемая структурами БНР, меркла на фоне террора германских оккупантов. Как справедливо отмечают авторы, «в условиях германской оккупации белорусских земель деятельность БНР как органа власти могла осуществляться лишь в тех сферах, которые не затрагивали интересов оккупантов. При этом германские власти совершенно не церемонились с деятелями БНР, если те нарушали указанный принцип. Например, 31 мая 1918 г. была разогнана Минская городская дума, осмелившаяся возмутиться массовыми арестами и угоном в Германию белорусского населения» [1, с. 812–814].

Левое крыло белорусского национального движения (Д. Жилунович, А. Червяков и др.) планировало учреждение белорусской государственности на советской основе при поддержке РСФСР. Деятелями данного крыла декларировалась идея создания в этнографических границах «Белорусской области» в составе РСФСР с правами «самостоятельности в своей экономической и политико-административной жизни». Против данной идеи выступило руководство Северо-Западного комитета РКП(б) и Областной исполнительный комитет Западной области и фронта, лидеры которых мыслили категориями мировой пролетарской революции. Проект левого крыла белорусского национального движения был назван «белорусско-республиканской химерой», проявлением национализма и сепаратизма. Такое понимание ситуации долгое время было характерно и для центрального большевистского руководства. Изменение подхода было продиктовано усиливавшимися территориальными притязаниями Польши. Для их нивелирования советское руководство пошло на создание буферных республик, что и определило появление ССРБ и Литовско-Белорусской Советской Республики (январь – февраль 1919 г.) [1, с. 814–816]. Подчеркивалось, что Лит-Бел ССР действовала в полном соответствии с политикой Советской России. Все руководители Лит-Бел ССР были назначены на свои должности после утверждения их кандидатур в ЦК РКП(б) либо с санкции представителя ЦК РКП(б) в Беларуси и Литве А.А. Иоффе [1, с. 816].

В польско-советской военной кампании 1919 г. советские войска потерпели поражение. В этой ситуации Лит-Бел ССР де-факто прекратила существование, хотя документов о ее ликвидации советской властью издано не было. Летом 1920 г. в результате успешного контрнаступления Красной армии территория Беларуси была освобождена. 31 июля 1920 г. было восстановлено существование ССРБ на прежних условиях. Авторы приводят некоторые любопытные факты о событиях того времени. Так, начальник политуправления Западного фронта С.С. Пестковский заявлял, что Наркомвнешторг ССРБ пытался, не дожидаясь заключения торгового договора между РСФСР и Польшей, действовать самостоятельно, заключая с польскими фирмами полулегальные сделки. Белорусские эсеры и другие партии «национальной ориентации» при выработке декларации о восстановлении ССРБ пытались добиться включения в текст документа положения о передаче в состав государственного образования территорий Могилевской и Витебской губерний (данные территории вошли в состав РСФСР ввиду экономической целесообразности в январе 1919 г.). Коммунисты выступили против, сославшись на то, что в указанных губерниях «жили русские люди» [1, с. 817]. Восточные земли современной Беларуси вошли в состав БССР чуть позже, в результате «укрупнений» 1924 и 1926 гг.

Таким образом, можно констатировать, что в 20-томной «Истории России» нашлось достойное место и белорусской проблематике. В соответствующих очерках не только качественно изложены основные события белорусской истории начала ХХ в., но и дана непредвзятая авторская оценка ее ключевых аспектов. Отметим, что в авторские коллективы, которые готовили очерки по белорусскому вопросу, входили историки из Беларуси и России. Безусловно, данное издание будет содействовать более глубокому пониманию сложных перипетий белорусской истории.

Литература

1. История России: в 20 т. / Ин-т российской истории РАН. – Т. 12, Кн. 2. – М.: Наука, 2024. – 919 с.