В Королевстве ЮгославияРимско-католическая церковь демонстрировала отчетливую оппозицию интегративному югославскому национализму, воплощенному в Сокольском движении (смесь художественной гимнастики, легкой атлетики и вольных упражнений), после введения режима личной власти короля Александра Карагеоргиевича объединенное в Сокол Королевства Югославия (Сокол Краљевине Југославије). При этом нападки на соколов использовались как завуалированная атака на само государство, «ущемляющее права Римско-католической церкви».

Одновременно с тем, как католический Орел (распущенный наряду с другими организациями, носящими «племенной» или «сепаратистский» характер, переживал оформление в новую организацию Крижары (крестоносцы), церковь сосредоточилась на проведении евхаристических конгрессов как альтернативного способа социальной мобилизации и политической организации хорватов-католиков. Например, на Видовдан (28 июня) 1930 г. был организован общегосударственный многотысячный «всесокольский слет», с 14 по 17 августа 1930 г. в Загребе был организован очередной евхаристический конгресс – именно как антитеза соколам Югославии. На конгрессе присутствовал папский нунций Эрменегилдо Пеллегренетти, что говорит о значимости данного мероприятия для Св. Престола, которое послужило платформой для трансляции закодированных в религиозной риторике политических посланий. Председатель конгресса Загребский архиепископ Антун Бауэр относительно цели его проведения отметил, что «Иисус Христос – не только наш спаситель… Он – наш Король, нужно поклоняться ему как королю» (что является отражением тезиса папы Бонифация VIII, провозгласившего себя «королем королей» в качестве «заместителя Иисуса Христа»). Казалось бы, что может быть спорного в религиозной формуле, которая на первый взгляд выглядит стандартно. Однако далее можно проследить логическую эволюцию этой конструкции. Бауэр отмечает, что на конгрессе присутствует Пеллегренетти – посланник «папы – наместника Иисуса Христа на земле, поэтому и сам Иисус Христос среди нас!»; «конгресс отдает дань уважения… католической церкви и ее видимому главе на земле»; «цель этого собрания – чтобы пресвятая Евхаристия возродила духовную жизнь своих верующих и овладела нашей общественной жизнью»[1]. Т.е. конгресс августа 1930 г. утвердил формулу «Христа-Короля», которая носила далеко не только религиозный смысл: у хорватов есть свой король, являющийся антитезой земному – сербскому и православному – королю в Белграде. Эта идея, по определению В.Новака, «небесного монархизма» в Хорватии[2], придала сакральный ценностный смысл хорватским клерикальным и сепаратистским кругам. В Хорватии активно начинает внедряться пропагандистское клише о «Христе-Короле» и «заместителе Христа-Короля – папе». Нунций Пеллегренетти на конгрессе в своих выступлениях подчеркивал мысль, что «Иисус Христос – король над королями» и «правитель над правителями», который «королевствует» над хорватами-католиками. Эту мысль в издании Загребской архиепископии «Katolički list» довел до логического завершения каноник, профессор Загребского университета Степан Бакшич, указавший направление вступления в борьбу (именно в таких категориях): «В борьбу – под девизом «У нас нет короля – только Господь Христос!»[3]. Следует подчеркнуть ясный политический посыл: у хорватов нет короля (земного, сербского, белградского). Подчеркивая верность папе римскому как наместнику Христа на земле, «королю королей», РКЦ формировала альтернативный дискурс лояльности, конкурирующий с лояльностью югославскому государству. По сути, это было публичное осуждение политики Александра Карагеоргиевича, открытый вызов югославской государственности.

Казалось бы, мысль ясная, на ней можно и остановиться. Но она развивается дальше, и вновь начинают звучать знакомые мотивы времен епископа Махнича 1917-1918 гг. об объединении католической и православной церквей. В обращении к Христу-Королю резолюция конгресса взывает к нему: «…Ты нас веди и благослови выполнить следующую задачу нашу, которую нам любезным Провидением ставишь: посредством нас Ты завладеешь сердцами остальных наших славянских братьев, и все в Тебе будем радоваться в счастливой временном и вечном отечестве…»[4]. Примечательно, что использование военных метафор («выполнение поставленной Тобой задачи») в религиозном контексте точно отражало милитаризацию религиозного дискурса.

При этом уже на стадии подготовки конгресса отмечались явные сепаратистские тенденции, в частности, отсутствие государственных флагов (за исключением двух крошечных югославских флажков, которые едва угадывались в под сенью огромного полотнища папского знамени, реющего над кафедральным собором), ни одна молитва не была прочитана за государство Югославию, но связь хорватского народа со Св. Престолом подчеркивалась бесконечно, т.е. акцент на связи хорватского народа со Римом подчеркивал ориентацию на внешнего актора и косвенно, но ясно выражал поддержку автономистским и сепаратистским устремлениям.

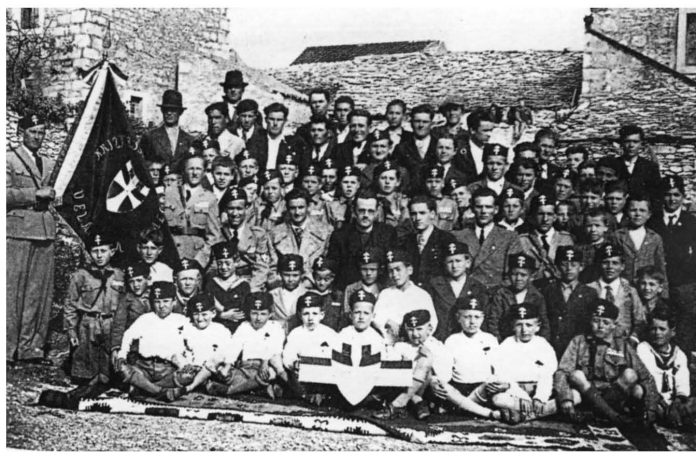

Одновременно с подготовкой указанного конгресса происходила кристаллизация целей крижаров (крестоносцев), в экстренном порядке формируемым на смену запрещенным орлам. Так, например, донесение от 23 июля 1930 г. относительно съезда (проведенного 17 июля) католической молодежи (крижаров) на о. Кошльин в срезе Крка Королевского банского управления Савской бановины, начальника округа Аничича отмечало речевки антигосударственного содержания: «наши братские сердца бьются вместе, спас об беды и рабства от нас ждите! Церковь и Хорватия! Кошльинские крижары!», а также тот факт, что «…крижары под видом веры скрывают антигосударственные политические намерения… Это еще одно доказательство, что в религиозных обществах молодежь подвержена вредоносному влиянию и плохому политическому воздействию. Деятельность крижаров необходимо запретить, поскольку она гибельна для государства»[5].

За подготовкой конгресса уже из эмиграции пристально следил будущий поглавник НГХ Анте Павелич, поручив своим последователям, что «папский Рим освободит хорватов-римокатоликов от православных сербов»[6]. Здесь уместно отметить, что министерство иностранных дел КЮгославии 8 июня 1929 г. извещало министерство внутренних дел о том, что хорватские газеты, в большинстве своем, освещали события и внешнеполитические проблемы в полном противоречии с официальной позицией государства. Например, относительно А.Павелича «вся хорватская пресса (за исключением «Новостей») не допускала ни одной фразы в комментариях, осуждающих его акции, более того, широко освещала его пребывание в Софии: встречи, приемы и выступления». Интересно, что, как указывалось в донесении, «практически вся хорватская пресса практически ежедневно комментирует грядущие выборы в Англии, представляя их как событие, судьбоносное не только для всего мира в общем, но и для Хорватии в частности. Пропаганда по поводу выборов в Англии приобрела такие масштабы, что загребская газета «Моргенблат» посчитала необходимым напомнить общественности, что английские выборы – внутренне дело англичан, и политические комбинации в других странах не могут ставиться в зависимость от результатов голосования в Великобритании…»[7]. В начале 1930 г. усташи уже начали отсчет своей деятельность, действуя из Италии, штаб-квартира тогда располагалась в Задаре. Отсутствие критики в отношении Павелича и широкое освещение его деятельности в Софии указывает на поддержку его идей со стороны значительной части хорватской прессы и о начале информационной войны за влияние на умы населения, что также способствовало дестабилизации ситуации в Югославии.

Корни неприятия «сербской власти» хорватами, уходившие в глубинный ценностно-сакральный ряд, как ни странно, но Белградом не признавались или игнорировались, в связи с этим особенно неоднозначно выглядит награждение в том же году архиепископа Бауэра королем Александром орденом Звезды Карагеоргия, который король к тому же снял с собственного лацкана, приколов его к груди Загребского архиепископа.

После Загребского евхаристического конгресса 1930 г. последовали многочисленные локальные – вплоть до приходских – католические съезды, на которых реяли национальные флаги наряду с религиозными знаменами, начали отмечаться стычки с полицией. Церковь умело связала религиозные манифестации с национально-политической нетерпимостью. Примечательно, что сами католические священники, не обремененные «миссией антигосударственного похода», указывали на центр силы, продуцировавший столь неистовую неприязнь. Так, священник Мирко Перкович в своей статье указывал на «опасное явление – Demping иезуитов… если бы эти манифестации проходили в религиозных рамках, то они бы не бросались в глаза. Но все они отмечались политическим, националистическим характером. Конечно, у инициаторов этих мероприятий были иные, отличные от религиозных, цели. Посредством этих манифестаций их организаторы – епископы и приходские священники – стремились наследство великого славянина и хорвата Степана Радича прибрать под иезуитский клобук»[8].

В первой половине 1930-х гг. последовала волна нападок высшего духовенства РКЦ на Сокол КЮ, в которой последовательно отличились: епископ Крка Йосип Сребрнич (в своем циркуляре от 25 февраля 1932 г. идеологию соколов охарактеризовал как «безбожную» и «опасную для настоящих католиков»); сам Загребский архиепископ Анте Бауэр запретил духовенству благословлять флаги Сокола КЮ, заклеймив идеологию М.Тирша как «антирелигиозную» и «антихристианскую» (хотя в 1911 г. Бауэр с представителями капитула присутствовал на общесокольском слете хорватских соколов в Загребе). На конференции югославского епископата17 ноября 1932 г. Мирослав Тирш и югославское сокольство было осуждено, опубликованная в преддверии конференции брошюра Сребрнича «Свободу церкви» впервые в качестве обоснования политики РКЦ в Югославии ссылалась на папскую энциклику «Divini illius magistri» («О христианском воспитании молодежи»): «Только враг Церкви… может оспаривать ее право воспитания молодежи. От этого права Церковь отречься не может… Церковь в состоянии полного преследования в любом государстве, в котором исполнение этого права оспаривается, отягчается или тем более становится невозможным»[9].

Документы министерства юстиции и министерства внутренних дел КЮгославии того периода свидетельствуют о том, что католические конгрессы стали инструментом политической мобилизации и религиозной конкуренции, направленной на укрепление позиций католической церкви и дискриминацию других конфессий. Доклады министерства юстиции отмечали, что «…Цель всех этих католических конгрессов – исключительно сбором масс продемонстрировать, что края носят исключительно католический характер и другие конфессии не имеют морального права на свое развитие… Развивают нетерпимость… За религиозной нетерпимостью скрываются политические цели… Когда строятся католические церкви, православные не собирают ни конгрессы, ни манифестации протеста. Католические конгресс в Оребиче должен продемонстрировать протест против строительства православной церкви… В прошлом году 17 июля проведен католический конгресс в Стоне по инициативе епископа Царевича – против строительства православной церкви в Стоне… В 1935 г. католический конгресс в Цавтате также был призван продемонстрировать протест против строительства православной церкви в Цавтате»[10]. Донесения в министерство внутренних дел гласили: «Евхаристические конгрессы отражают тенденцию усиления акции католического клира. Католическая церковь в нашей стране стремится играть роль защитника хорватских политических целей. Поскольку хорватские политические группы не имеют возможности действовать, то католическая церковь взяла на себя акцию по объединению хорватов в единое целое… В этой акции католическая церковь использует сложившуюся неприязнь хорватов в отношении сербов… На евхаристических конгрессах звучат чисто политические речи со стороны священников… Католический клир совершенно свободно развивает свою деятельность»[11].

Таким образом, католические конгрессы начала 1930-х гг. стали важным этапом в формировании политической теологии, направленной на подрыв югославской государственности и укрепление позиций РКЦ в регионе, включая «вечную мечту» об объединении церквей. Концепция «небесного монархизма» – Христа-Короля – использовалась для замещения светской белградской власти, придавая сакральную легитимность политическим целям сепаратистских кругов.

РКЦ, эксплуатируя этническую неприязнь хорватов к сербам, развернула кампанию критики в адрес Сокольского движения в Югославии, характеризуя его идеологию как антирелигиозную и препятствующую католическому воспитанию молодежи, но в действительности целью служила необходимость реализации папской энциклики «Divini illius magistri».

Деятельность РКЦ в данный период может быть интерпретирована как стратегия противодействия политике югославского интегрализма посредством укрепления религиозной идентичности хорватов, использования религиозных мероприятий для политической артикуляции и демонстрации лояльности альтернативным – зарубежным – центрам власти.

[1] Цит по: Новак В. Magnum Crimen: пола вијека клерикализма у Хрватској. Београд: Catena Mundi, 2015 (Pirot: Pi-press). С. 526.

[2] Новак В. Magnum Crimen: пола вијека клерикализма у Хрватској. Београд: Catena Mundi, 2015 (Pirot: Pi-press). С. 527.

[3] Новак В. Magnum Crimen: пола вијека клерикализма у Хрватској. Београд: Catena Mundi, 2015 (Pirot: Pi-press). С. 527-528.

[4] Цит по: Новак В. Magnum Crimen: пола вијека клерикализма у Хрватској. Београд: Catena Mundi, 2015 (Pirot: Pi-press). С. 528.

[5] Архив Југославије.Фонд 63 „Министарство Правде – Верско одељење“. Фасцикла 7.

[6] Цит по: Новак В. Magnum Crimen: пола вијека клерикализма у Хрватској. Београд: Catena Mundi, 2015 (Pirot: Pi-press). С. 527.

[7] Архив Југославије.Фонд 63 „Министарство Правде – Верско одељење“. Фасцикла 5.

[8] Цит по: Новак В. Magnum Crimen: пола вијека клерикализма у Хрватској. Београд: Catena Mundi, 2015 (Pirot: Pi-press). С. 530.

[9] Srbrnić Josip Crkvi slobodu // Новак В. Magnum Crimen: пола вијека клерикализма у Хрватској. Београд: Catena Mundi, 2015 (Pirot: Pi-press). С. 535.

[10] Архив Југославије.Фонд 63 „Министарство Правде – Верско одељење“. Фасцикла 16.

[11] Архив Југославије.Фонд 63 „Министарство Правде – Верско одељење“. Фасцикла 17.